Werkstoff und Laser mit System: Das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS entwickelt komplexe Systemlösungen in der Laser- und Werkstofftechnik. Das Institut versteht sich als Ideentreiber, die Lösungen mit Laseranwendungen, funktionalisierten Oberflächen sowie Werkstoff- und Prozessinnovationen entwickelt – von einfach integrierbaren Individuallösungen über kosteneffiziente Mittelstandslösungen bis hin zu industrietauglichen Komplettlösungen. Die Forschungsschwerpunkte liegen in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Energie- und Umwelttechnik, Automobilindustrie, Medizintechnik, Maschinen- und Werkzeugbau, Elektrotechnik und Mikroelektronik sowie Photonik und Optik. In den fünf Zukunfts- und Innovationsfeldern Batterietechnik, Wasserstofftechnologie, Oberflächenfunktionalisierung, Photonische Produktionssysteme und Additive Fertigung wird bereits heute die Basis für die technologischen Antworten von morgen geschaffen.

Damit Ernteroboter, U-Boot-Greifer und autonome Rover auf fernen Planeten künftig universeller einsetzbar werden, bringen Fraunhofer-Forschende ihnen das Fühlen bei – nach dem Vorbild der Natur.

Redaktionelle Bearbeitung: Technik und Wissen

Das Konzept ist folgendes: Flexible Greifer aus dem 3D-Drucker erkennen mit Sensorhilfe, wie fest sie zupacken dürfen, ohne etwas zu beschädigen. Technische Systeme wie Roboter oder andere Maschinen sollen lernen, ähnlich wie eine menschliche Hand einfühlsam zu greifen. Künftige Einsatzmöglichkeiten sind Ernteroboter, die Erdbeeren pflücken, ohne sie zu quetschen, oder autonome Rover, die unbekannte Proben sicher bergen.

In öffentlich geförderten Projekten wie BioGrip oder Nature4Nature lassen sich die Forschenden für die Problemlösung von der Natur inspirieren. Dabei versuchen sie, das zugrundeliegende biologische Prinzip zu verstehen, technologisch nachzuahmen und weiterzuentwickeln. Dieser Ansatz nennt sich Bionik oder auch Biologisierung.

«Die technologischen Fortschritte in der additiven Fertigung ermöglichen es inzwischen, viel mehr biologische Konzepte als früher zu adaptieren», betont Mechatronik-Ingenieur Hannes Lauer vom Fraunhofer IWS, der das Projekt BioGrip betreut. Die Natur ist voll von Lösungen. Wenn wir als Ingenieure nicht weiterkommen, lohnt sich immer der Blick auf ihre Konzepte. Moritz Greifzu, Gruppenleiter Prozessketten und Produktgestaltung, ergänzt: «Bioinnovationsprozesse dauern oft mehrere Jahre und erfordern aktuell noch viel Förderung sowie vor allem interdisziplinäres Zusammenarbeiten. Hier soll eine neue Generation von Bionikern ausgebildet werden, die über ein starkes Netzwerk verfügen und Erfahrung mit kompletten Innovationsprozessen haben.»

»Finray«-Effekt: Flosse umschliesst Objekt

Im konkreten Fall machen sich die Projektpartner die Fähigkeit der Flossen bestimmter Fische zu Nutze, auf einen Druck nicht mit einer ausweichenden, sondern einer Gegenbewegung zu reagieren, also die angreifende Kraft zu umschliessen. Die Fische selbst verwenden dies, um sich einfacher fortzubewegen.

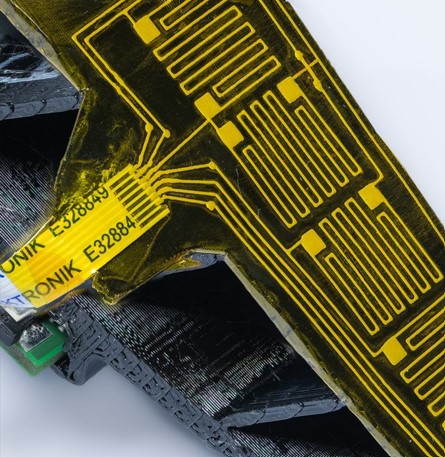

Diesen Finray genannten Effekt haben die Ingenieure im Zuge des BioGrip-Projektes von Mitte 2021 bis Anfang 2023 verwendet. Sie haben dafür mit Sensoren versehene Greifer gedruckt, die Objekte dank Finray-Technologie schonend umfassen können. Dafür hat das Fraunhofer IWS zunächst eine Greifergrundstruktur – ähnlich dem Flossenskelett der Fische – aus flexiblem Polyurethan erzeugt. Zum Einsatz kam ein 3D-Drucker, der nach dem additiven Prinzip »Fused Filament Fabrication« (FFF) arbeitet. Solche Geräte schmelzen Kunststoff von der Rolle auf und generieren aus der Schmelze dann schichtweise – nach einem Computermodell als Vorlage – die gewünschte Struktur.

Silbersensoren »fühlen« Krümmung, Berührung, Druck und mehr

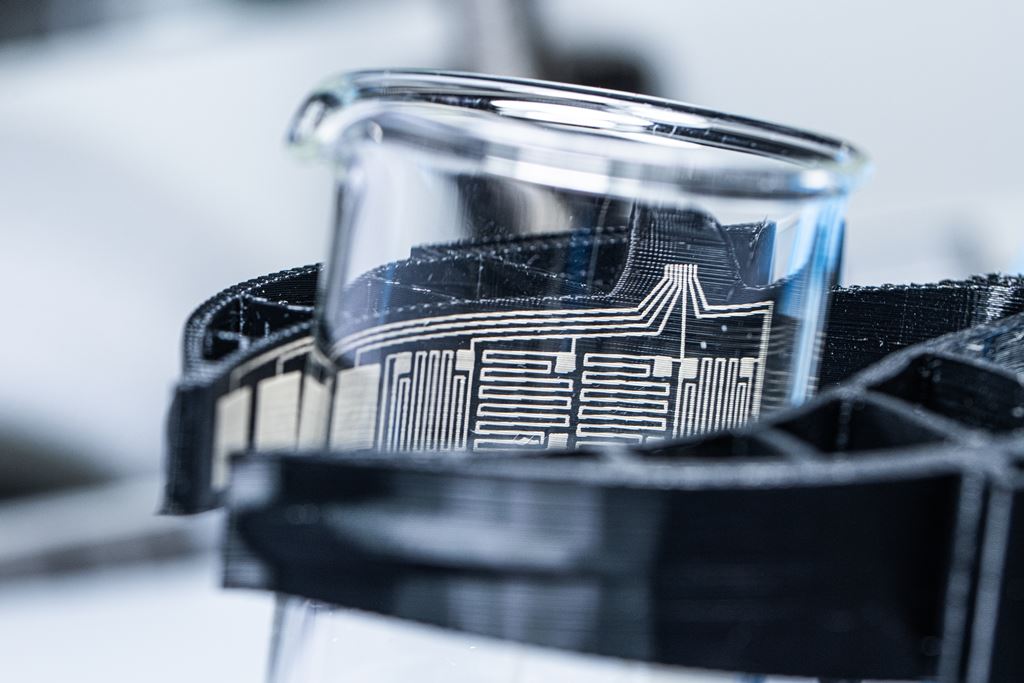

Auf die Oberfläche des Greifers bringt danach ein Dispens-Drucker mit Kanülen feine Strukturen aus Silberpaste auf. Im Anschluss werden die so generierten Muster mittels Infrarotstrahlung funktionalisiert. Zu diesen Funktionsstrukturen gehört beispielsweise ein Mäander-Muster aus 250 Mikrometer schmalen Leiterbahnen. Biegt oder streckt sich der einzelne Finger, ändert sich der elektrische Widerstand des Mäanders. Dadurch lässt sich die Greiferkrümmung jederzeit ermitteln.

Der Drucker generiert auf den Greiferfingern auch übereinander geschichtete dünne Ebenen aus Silber und Isolatoren, sodass ein flacher Kondensator entsteht. Werden die beiden Silberebenen durch eine äussere Kraft zusammengepresst, ändert sich die Kapazität des Kondensators. So lässt sich die auf den Greifer wirkende Kraft ermitteln.

Der Dispensdrucker kann zudem berührungssensitive und andere Oberflächensensoren herstellen. Kombiniert mit Mikrosystemen in der integrierten Steuer- und Auswerteelektronik lässt sich eine Vielzahl weiterer Funktionen der menschlichen Hand simulieren. Denkbar wäre etwa, durch ein leichtes Schütteln des gegriffenen Objektes dessen Gewicht abzuschätzen.

Bionische Greifer für Mars und Meeresgrund

Diese Kombination mehrerer additiver Druckverfahren und weiterer Technologien erzeugt autonome Greifer, die gewissermassen fühlen können, was sie fassen. In Industrie und Forschung wächst bereits das Interesse. Zur Debatte steht unter anderem die Sammlung von Proben mit unvorhersehbaren Formen auf dem Mars. Lebensmittelunternehmen könnten mit derart nachgerüsteten Robotern Äpfel oder anderes Obst schonend sortieren und einpacken. Biologen könnten mit Fühlgreifern kleine Seeigel, Seegurken und andere Ozeanbewohner einsammeln, ohne sie zu verletzen.

Weitere Anwendungsszenarien dürften noch folgen. Dabei ist BioGrip nur eines von mehreren Vorhaben am Fraunhofer IWS, bei denen die Natur als Blaupause oder Inspirationsquelle dient. Dazu gehören Laseranlagen, die Lotus-Effekte und andere natürliche Tricks zur Abwehr von Schmutz, Eis oder Reibung als feine Muster auf Oberflächen gravieren.

Im Projekt Nature4Nature arbeiten die Dresdner Bioniker gemeinsam mit Partnern aus Industrie und Forschung an neuartigen Filtern, die verhindern sollen, dass Kläranlagen Mikroplastik in die natürlichen Wasserkreisläufe und letztlich in die Weltmeere spülen.

Hier haben sich die Forscher von der Fähigkeit einiger Rochen und Paddelfische sowie anderer Suspensionsfresser in den Ozeanen leiten lassen. Diese sieben mit speziellen gewachsenen Strukturen ihre Lieblingsspeisen wie Plankton und andere Kleinstlebewesen aus dem Meerwasser. Wie das genau funktioniert, ist zwar noch Gegenstand von Forschungen. Doch viele Prinzipien verstehen die Biologen bereits.

So haben die Paddelfische in ihren Kiemen natürlich gewachsene Bögen und Rechen. Sie bilden zusammen Stufenstrukturen. In deren Zwischenräumen entstehen Wirbel, in denen sich die gewünschten Nahrungsteilchen sammeln. In den Mäulern der Manta-Rochen wiederum prallen die Partikel an kleine Strukturen ab und gelangen mit dem Hauptstrom zum Rachen, während das Wasser nach aussen dringen kann.

Diese und ähnliche Fähigkeiten wollen die Projektpartner auf selbstsäubernde Filter übertragen, die Mikroplastikteilchen aus dem Abwasser seihen. Die bionischen Strukturen sollen in speziellen 3D-Druckern entstehen. Das so genannte Rapid Prototyping ist in der Bionik zwar schon weit verbreitet, jedoch fehlt es in der additiven Fertigung noch an akzeptierten Werkstoffen und Prozessen, die industriellen Standards genügen.

Dies und der Transfer solcher Technologien in die Industrie gehört zur Kompetenz des Fraunhofer IWS. Dessen Forschende sind jedenfalls überzeugt, dass in der Verbindung aus Biologie und Technologie noch viel Potenzial steckt: Die Kombination mehrerer additiver Verfahren eröffnet in der Bionik ganz neue Möglichkeiten, prognostiziert Hannes Lauer.

Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS

Impressum

Textquelle: Fraunhofer Institut IWS

Bildquelle: Fraunhofer Institut IWS

Redaktionelle Bearbeitung: Technik und Wissen

Informationen

Weitere Artikel

Veröffentlicht am: