Albert Einstein kam einst in der «Technischen Rundschau» zu Wort. Einige Zitate aus einem grossen Jubiläums-Artikel sind sogar in die Einstein-Forschung eingegangen. Zur Übernahme der «Technischen Rundschau» begaben wir uns auf eine Spurensuche zurück ins 1955 und fanden einen Brief von Einstein an die TR-Redaktion.

Autor: Eugen Albisser, Chefredaktor Digital Technische Rundschau/Technik und Wissen

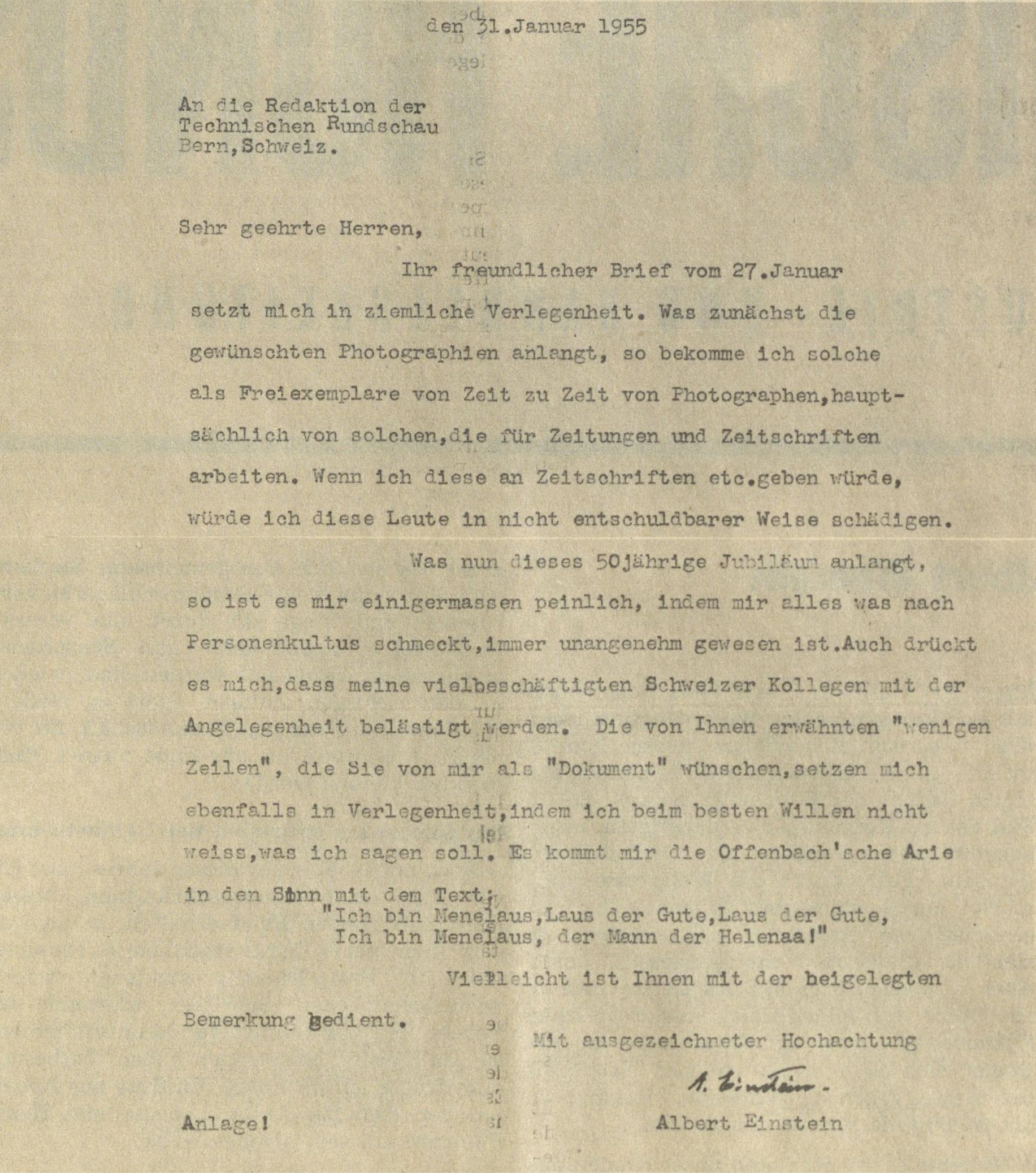

Prolog: Princeton, ein frostklarer Morgen am 31. Januar 1955

Albert Einstein, 76 Jahre alt, schlendert - so stelle ich mir das nun nachträglich vor - mit Hausschuhen durchs Labor seines Bungalows am Institute for Advanced Study in Princeton. Draussen rollen Cadillacs durch die verschneiten Vororte – drinnen brennt seine Pfeife, und auf dem Schreibtisch liegt ein Brief aus Bern. Absender: «Redaktion Technische Rundschau». Darin die Bitte um «wenige Zeilen» zum 50‑Jahr‑Jubiläum der speziellen Relativitätstheorie.

Einstein atmet tief durch, setzte sich an die Schreibmaschine und tippt:

«Ihr freundlicher Brief vom 27. Januar setzt mich in ziemliche Verlegenheit … Was nun das 50 jährige Jubiläum anlangt, so ist es mir einigermassen peinlich, indem mir alles, was nach Personenkultus schmeckt, immer unangenehm gewesen ist …»

Den Rest würzt er mit einer Operetten‑Anspielung auf Offenbachs König Menelaus («Ich bin Menelaus, der Mann der Helenaa!») – als wolle er sagen: Bitte macht keinen Heldenkult aus mir, ich bin bloss Teil des Ensembles.

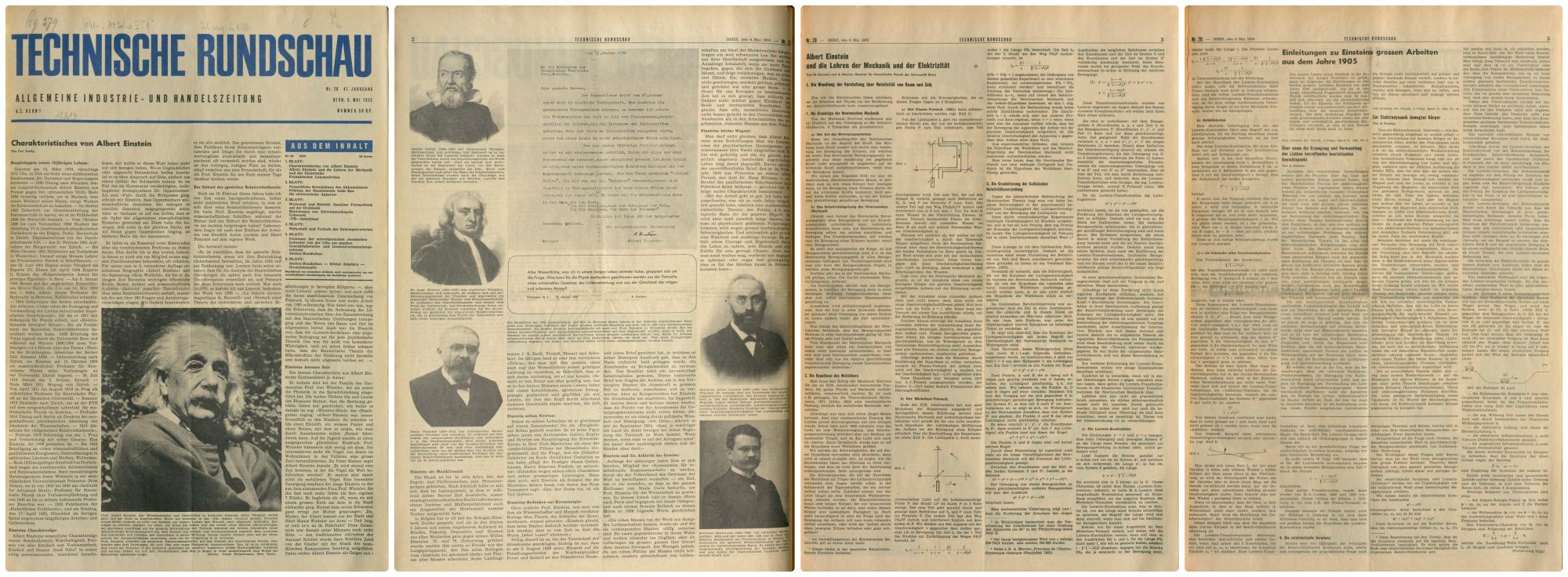

Drei Monate später, am 6. Mai 1955, druckt die «TR» diesen Brief als Faksimile in der Ausgabe 20 ab, doch da ist Einstein schon tot. Er starb am 18. April 1955 in Princeton an einem geplatzten Bauchaorten‑Aneurysma. Dwight D. Eisenhower sitzt damals im Weissen Haus, der Kalte Krieg glimmt, und in Bern staunen Redakteure über ein Dokument, das zum Vermächtnis wird – es muss einer der letzten Briefe Einsteins gewesen sein.

Der zweite Streich: Carl Seeligs Interview ohne Interview

Parallel spannte auch Carl Seelig seine eigenen Drähte nach Princeton für seinen grossen Artikel in der Technischen Rundschau. Der berühmte Zürcher Journalist, Schriftsteller und Biograf will für seinen Jubiläumsartikel zur Relativitätstheorie von Albert Einstein wissen, welche Bücher sein Denken in den Berner Patentamt‑Jahren inspiriert haben. Einsteins Antwort am 19. Februar 1955: eine feinsinnige Selbstverortung zwischen Lorentz und Poincaré, später von Seelig wortwörtlich in derselben TR‑Ausgabe veröffentlicht wie der Brief an die Technische Rundschau – und seitdem in vielen Fachbüchern zitiert:

«Es ist zweifellos, dass die spezielle Relativitätstheorie, wenn wir ihre Entwicklung rückschauend betrachten, im Jahre 1905 reif zur Entdeckung war. Lorentz hatte schon erkannt, dass für die Analyse der Maxwellschen Gleichungen die später nach ihm benannte Transformation wesentlich sei, und Poincaré hat diese Erkenntnis noch vertieft. Was mich betrifft, so kannte ich nur Lorentz’ bedeutendes Werk von 1895 – «La théorie électromagnétique de Maxwell» und «Versuch einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Körpern» –, aber nicht Lorentz’ spätere Arbeiten und auch nicht die daran anschliessende Untersuchung von Poincaré. In diesem Sinne war meine Arbeit von 1905 selbständig. Neu war dabei die Erkenntnis, dass die Bedeutung der Lorentz‑Transformation über den Zusammenhang mit den Maxwellschen Gleichungen hinausging und das Wesen von Raum und Zeit im Allgemeinen betraf. Ebenfalls neu war die Einsicht, dass die «Lorentz‑Invarianz» eine allgemeine Bedingung für jede physikalische Theorie sei. Das war für mich von besonderer Wichtigkeit, weil ich schon früher erkannt hatte, dass die Maxwellsche Theorie die Mikrostruktur der Strahlung nicht darstelle und deshalb nicht allgemein haltbar sei.»

Relativitätstheorie mal relativ kurz erklärt

Es ging im Jahr 1955 also um das 50-Jahr-Jubiläum der speziellen Relativitätstheorie. Die spezielle Relativitätstheorie beginnt mit einer einfachen, aber weitreichenden Beobachtung: Es gibt weder absolute Ruhe noch absolute Bewegung – alles bewegt sich relativ zueinander. Eine einzige Grösse entzieht sich dieser Relativität: die Lichtgeschwindigkeit c. Weil Licht in jedem Bezugssystem gleich schnell ist, muss sich bei hohen Geschwindigkeiten etwas anderes anpassen. Gedankenexperimente wie die «Lichtuhr» zeigen, was das bedeutet: Bewegt sich das Messgerät nahezu lichtschnell, verlängert sich für Aussenstehende der Weg des Lichtpulses; da seine Geschwindigkeit konstant bleibt, vergeht Zeit im bewegten System langsamer (Zeitdilatation) und Längen schrumpfen entlang der Bewegungsrichtung (Längenkontraktion). Daraus folgt auch Einsteins berühmte Beziehung E = mc²: Masse ist eine Form von Energie; will man ein Objekt mit Ruhemasse weiter beschleunigen, steigt der Energieaufwand immer stärker an, weil sich sein relativistischer Impuls erhöht – Lichtgeschwindigkeit bleibt unerreichbar.

Sehr verständlich hier nochmals erklärt und mit (laufenden) Bildern: Albert Einsteins Relativitätstheorie in 5 Minuten erklärt

1955 ↔ 2025: Warum wir das heute ausgraben

Wir von «Technik und Wissen» – frisch am Steuer des Traditionsblatts «Technische Rundschau» – sind nicht eben berühmt fürs Zurückschauen. Unser Spielfeld ist die Zukunft: Künstliche Intelligenz, KI-Robotik, CO₂‑neutrale Industrie, Quantensensoren und überhaupt die Smart Factory. Trotzdem verneigen wir uns vor diesem historischen Doppel‑Auftritt im Jahr 1955 und sind stolz auf dieses Traditionsblatt, das wir nun erworben haben und mit solchen Geschichten glänzen konnte.

Am Ende bleibt ein Ton, der zu uns passt: Einsteins Bescheidenheit statt Personenkult, seine Klarheit statt grosser Geste. 1955 schrieb er der «Technischen Rundschau» wenige Zeilen und öffnete damit ein Fenster auf sein Denken – kurz bevor die Ausgabe mit seinem Brief erschien, war er bereits gestorben. Siebzig Jahre später nehmen wir diesen Staffelstab auf: Wir führen die «Technische Rundschau» weiter, erklären Technik mit derselben Lust an der guten Frage und mit Werkzeugen von heute. Wenn wir auf die Originalseiten blicken, sehen wir nicht nur Geschichte, sondern Auftrag. Also machen wir weiter – kraftvoll, neugierig und dicht an der Sache. Oder, um es mit Einstein zu sagen: «Vielleicht ist Ihnen mit der beigelegten Bemerkung gedient.» Uns ist sie es. Ihnen hoffentlich auch.

Zur Übernahme der «Technischen Rundschau»

Die «Technische Rundschau» hob im November 1909 mit Heft 1 ab – damals roch der Satz noch nach Blei, nicht nach Bits. Mehr als hundert Jahre später treffen sich nun zwei Generationen Technikjournalismus am gleichen Tisch: das traditionsreiche Blatt und wir von «Technik und Wissen», dem jüngsten Titel der Branche – digitalaffin, technikverrückt, schreibwütig und als innovativstes Fachmagazin im deutschsprachigen Raum gelobt.

Wir haben also die legendäre «Technische Rundschau» übernommen und dürfen sie weiterführen. Künftig erscheint also ein einziges Printmagazin unter dem traditionsreichen Namen, angereichert mit dem kreativen Spirit von «Technik und Wissen». Gleichzeitig bleibt «Technik und Wissen» als Content‑Agentur aktiv und liefert Institutionen, Start‑ups und Industriefirmen jenen Content, der auf allen Kanälen zündet.

Warum wühlen wir überhaupt im Papierstaub von 1955? Wer eine Marke in die Zukunft katapultiert, muss wissen, wo ihr Puls schon früher schneller schlug. Einsteins Brief an die «Technische Rundschau» zeigt genau das: Diese Zeitschrift war nie bloss Chronistin, sondern Bühne für bahnbrechende Ideen und Gespräche. Heute verfolgen wir dasselbe Ziel – nur entfalten sich unsere Geschichten auch auf OLED‑Screens und werden von interaktiven Grafiken getragen.

Mit der «Technischen Rundschau» im Portfolio schalten wir noch einen Gang höher: Die Glaubwürdigkeit eines Traditionsblatts trifft auf das narrative Turbo‑Aggregat von «Technik und Wissen». Unsere Mission bleibt jedoch dieselbe wie 1909: Technik erklären und Neugier wecken – nur eben mit den Werkzeugen von 2025.

Passend zu diesem Artikel

Impressum

Autor: Eugen Albisser

Bildquelle: Schweizer Nationalbibliothek (Scan)

Redaktionelle Bearbeitung: Technik und Wissen

Informationen

Weitere Artikel

Veröffentlicht am: