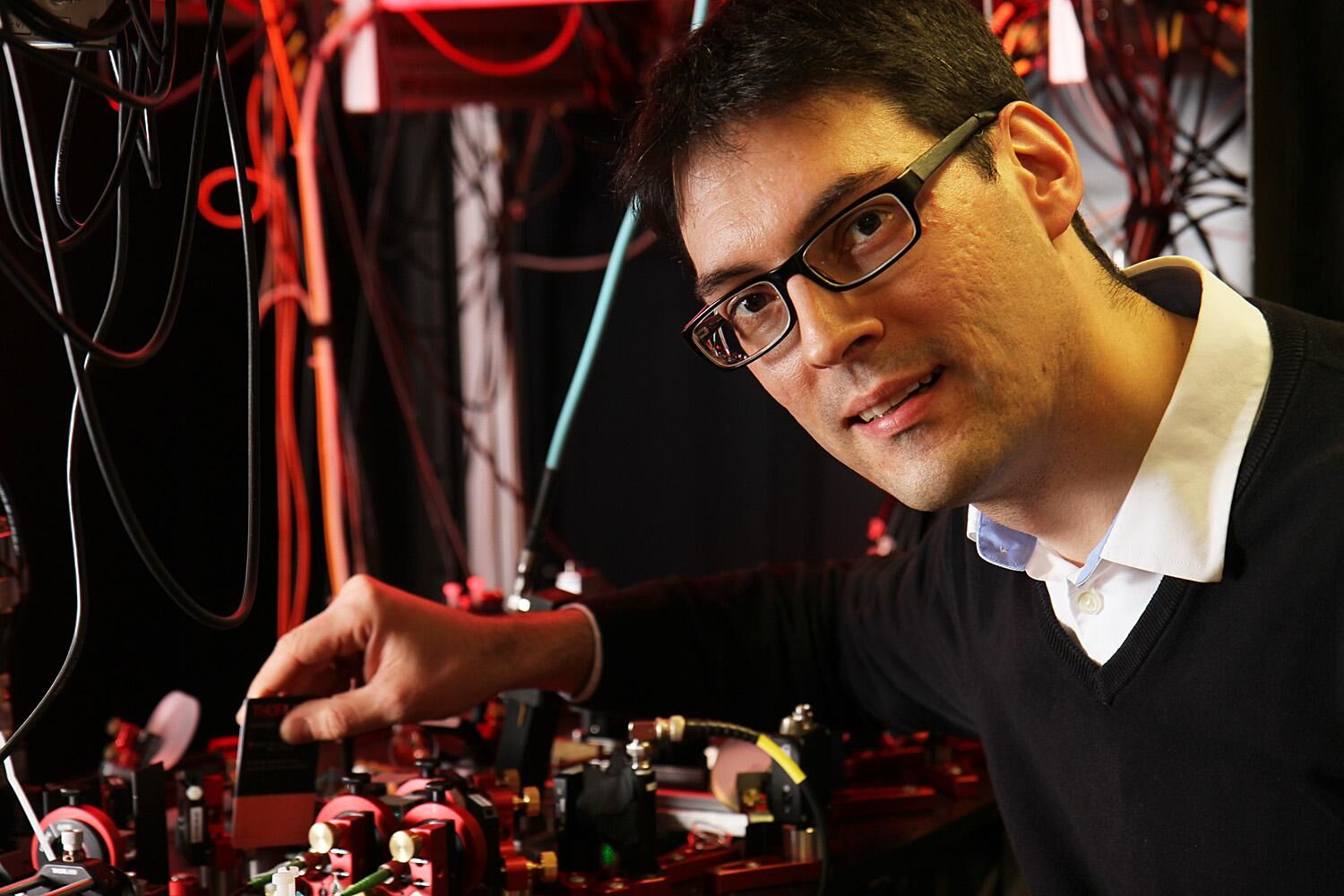

Bild: Professor Dr. Artur Widera (Foto: Koziel/TUK)

Einzelnes Atom als Sensor genutzt

Quanteninformation aus einem Cäsium-Atom nutzen

Sensoren erfassen bestimmte Parameter wie Temperatur und Luftdruck in ihrer Umgebung. Kaiserslauterer Physikern ist es mit einem Kollegen aus Hannover erstmals gelungen, ein einzelnes Cäsium-Atom als Sensor für ultrakalte Temperaturen zu verwenden.

Um die Messdaten zu ermitteln, nutzen sie die Quantenzustände, den Spin oder auch Eigen-Drehimpuls des Atoms genannt. Mit diesem Spin eines Atoms haben sie die Temperatur eines ultrakalten Gases und das Magnetfeld gemessen. Das System zeichnet sich durch eine besonders hohe Empfindlichkeit aus. Solche Sensoren könnten künftig etwa zum Einsatz kommen, um Quantensysteme störungsfrei zu untersuchen. Die Arbeit wurde in der renommierten Fachzeitschrift «Physical Review X» veröffentlicht.

Cäsium-Atome in einem Rubidium-Gas: fast am absoluten Nullpunkt

Bei ihren Versuchen beobachten die Wissenschaftler um Professor Dr. Artur Widera, der zu Quantensystemen forscht, einzelne Atome von Cäsium in einem Rubidium-Gas, das bis nahe an den absoluten Nullpunkt abgekühlt ist – die Temperatur ist hier nur noch ein Milliardstel Bruchteil eines Grad über diesem Nullpunkt.

In ihrer aktuellen Studie sind sie der Frage nachgegangen, ob sich die Spin-Zustände des Cäsium-Atoms nutzen lassen, um Informationen zu gewinnen. «Mit dem Begriff Spin bezeichnet man den Eigendreh-Impuls eines Atoms», sagt Professor Widera von der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK). «Beim Cäsium gibt es sieben verschiedene Möglichkeiten für diesen Spin.» Im Fokus der Versuche stand die Temperatur des Gases.

Hohe Empfindlichkeit bei der Messung

Ist das einzelne Atom des Cäsiums in das Rubidium-Gas eingebracht, kollidieren die Rubidium-Atome mit diesem. «Dabei kann Drehimpuls zwischen den Atomen ausgetauscht werden, bis sich ein Gleichgewicht des Spins einstellt», erläutert Dr. Quentin Bouton, federführender Wissenschaftler und Erstautor der Studie.

Den Spin des einzelnen Atoms messen die Forscher und können auf diese Weise die Temperatur ermitteln. Dass diese Methode funktioniert, zeigt ein Vergleich mit herkömmlichen Messmethoden, bei denen die Physiker denselben Temperaturwert erhalten.

Kein Warten, bis das Atom im Gleichgewicht ist

Das Besondere an der Studie war die hohe Empfindlichkeit bei der Messung. Bei einer typischen Messung wird der Sensor mit dem kalten Gas in Kontakt gebracht und gewartet, bis sich ein Gleichgewicht eingestellt hat. «Für Quantensensoren existiert im Gleichgewicht eigentlich eine fundamentale Grenze der Empfindlichkeit. Wir haben aber bereits im Vorfeld Informationen über die Wechselwirkungen zwischen Cäsium und Rubidium mit einfliessen lassen, sodass wir nicht warten mussten, bis das Atom im Gleichgewicht mit dem Rubidium-Gas war», fährt Bouton fort.

Nur drei atomare Kollisionen benötigt

Dadurch besitzt das Messsystem der Kaiserslauterer Forscher eine rund zehn Mal höhere Empfindlichkeit, als es die fundamentale Quantengrenze verlangt. «Wir haben nur drei Spin-Drehungen, das heisst drei atomare Kollisionen, benötigt, um zu einem Ergebnis zu kommen», so Bouton weiter. Somit ist auch die Störung des Rubidium-Gases auf nur drei Quanten begrenzt. Das ist ein wichtiger Schritt hin zu einer möglichst störungsarmen Messung von empfindlichen Quantensystemen, die für zukünftige Anwendungen in der Quantentechnologie interessant sind.

Einzelnes Atom deutlich besser als ein klassischer Sensor

«Wir haben hier erstmals ein einzelnes Atom als Sensor verwendet, der Quanteninformationen nutzt und dabei deutlich besser ist als ein klassischer Sensor», betont Widera. Auch mit Magnetfeldern haben die Physiker diesen Versuch durchgeführt und haben die magnetischen Zustände erfasst. Ihr System als empfindlicher Sensor eignet sich beispielsweise, um fragile Quantensysteme fast zerstörungsfrei zu untersuchen.

Neben der Arbeitsgruppe von Professor Widera war Professor Dr. Eberhard Tiemann aus Hannover an der Arbeit beteiligt. Die Studie ist in der renommierten Fachzeitschrift Physical Review X erschienen: «Single-Atom Quantum Probes for Ultracold Gases Boosted by Nonequilibrium Spin Dynamics», DOI: 10.1103/PhysRevX.10.011018

Bild: Professor Dr. Artur Widera (Foto: Koziel/TUK)

Einzelnes Atom als Sensor genutzt

Quanteninformation aus einem Cäsium-Atom nutzen

Sensoren erfassen bestimmte Parameter wie Temperatur und Luftdruck in ihrer Umgebung. Kaiserslauterer Physikern ist es mit einem Kollegen aus Hannover erstmals gelungen, ein einzelnes Cäsium-Atom als Sensor für ultrakalte Temperaturen zu verwenden.

Um die Messdaten zu ermitteln, nutzen sie die Quantenzustände, den Spin oder auch Eigen-Drehimpuls des Atoms genannt. Mit diesem Spin eines Atoms haben sie die Temperatur eines ultrakalten Gases und das Magnetfeld gemessen. Das System zeichnet sich durch eine besonders hohe Empfindlichkeit aus. Solche Sensoren könnten künftig etwa zum Einsatz kommen, um Quantensysteme störungsfrei zu untersuchen. Die Arbeit wurde in der renommierten Fachzeitschrift «Physical Review X» veröffentlicht.

Cäsium-Atome in einem Rubidium-Gas: fast am absoluten Nullpunkt

Bei ihren Versuchen beobachten die Wissenschaftler um Professor Dr. Artur Widera, der zu Quantensystemen forscht, einzelne Atome von Cäsium in einem Rubidium-Gas, das bis nahe an den absoluten Nullpunkt abgekühlt ist – die Temperatur ist hier nur noch ein Milliardstel Bruchteil eines Grad über diesem Nullpunkt.

In ihrer aktuellen Studie sind sie der Frage nachgegangen, ob sich die Spin-Zustände des Cäsium-Atoms nutzen lassen, um Informationen zu gewinnen. «Mit dem Begriff Spin bezeichnet man den Eigendreh-Impuls eines Atoms», sagt Professor Widera von der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK). «Beim Cäsium gibt es sieben verschiedene Möglichkeiten für diesen Spin.» Im Fokus der Versuche stand die Temperatur des Gases.

Hohe Empfindlichkeit bei der Messung

Ist das einzelne Atom des Cäsiums in das Rubidium-Gas eingebracht, kollidieren die Rubidium-Atome mit diesem. «Dabei kann Drehimpuls zwischen den Atomen ausgetauscht werden, bis sich ein Gleichgewicht des Spins einstellt», erläutert Dr. Quentin Bouton, federführender Wissenschaftler und Erstautor der Studie.

Den Spin des einzelnen Atoms messen die Forscher und können auf diese Weise die Temperatur ermitteln. Dass diese Methode funktioniert, zeigt ein Vergleich mit herkömmlichen Messmethoden, bei denen die Physiker denselben Temperaturwert erhalten.

Kein Warten, bis das Atom im Gleichgewicht ist

Das Besondere an der Studie war die hohe Empfindlichkeit bei der Messung. Bei einer typischen Messung wird der Sensor mit dem kalten Gas in Kontakt gebracht und gewartet, bis sich ein Gleichgewicht eingestellt hat. «Für Quantensensoren existiert im Gleichgewicht eigentlich eine fundamentale Grenze der Empfindlichkeit. Wir haben aber bereits im Vorfeld Informationen über die Wechselwirkungen zwischen Cäsium und Rubidium mit einfliessen lassen, sodass wir nicht warten mussten, bis das Atom im Gleichgewicht mit dem Rubidium-Gas war», fährt Bouton fort.

Nur drei atomare Kollisionen benötigt

Dadurch besitzt das Messsystem der Kaiserslauterer Forscher eine rund zehn Mal höhere Empfindlichkeit, als es die fundamentale Quantengrenze verlangt. «Wir haben nur drei Spin-Drehungen, das heisst drei atomare Kollisionen, benötigt, um zu einem Ergebnis zu kommen», so Bouton weiter. Somit ist auch die Störung des Rubidium-Gases auf nur drei Quanten begrenzt. Das ist ein wichtiger Schritt hin zu einer möglichst störungsarmen Messung von empfindlichen Quantensystemen, die für zukünftige Anwendungen in der Quantentechnologie interessant sind.

Einzelnes Atom deutlich besser als ein klassischer Sensor

«Wir haben hier erstmals ein einzelnes Atom als Sensor verwendet, der Quanteninformationen nutzt und dabei deutlich besser ist als ein klassischer Sensor», betont Widera. Auch mit Magnetfeldern haben die Physiker diesen Versuch durchgeführt und haben die magnetischen Zustände erfasst. Ihr System als empfindlicher Sensor eignet sich beispielsweise, um fragile Quantensysteme fast zerstörungsfrei zu untersuchen.

Neben der Arbeitsgruppe von Professor Widera war Professor Dr. Eberhard Tiemann aus Hannover an der Arbeit beteiligt. Die Studie ist in der renommierten Fachzeitschrift Physical Review X erschienen: «Single-Atom Quantum Probes for Ultracold Gases Boosted by Nonequilibrium Spin Dynamics», DOI: 10.1103/PhysRevX.10.011018

Impressum

Textquelle: TU Kaiserslautern

Bildquelle: : Koziel/TU Kaiserslautern

Publiziert von Technik und Wissen

Informationen

Weitere Artikel

Veröffentlicht am: