«Ungetrübter Blick aufs Eis»

Mit 40’000 Datenpunkte zum Wohlfühl-Klima in der Swisslife Arena

Legt sich feuchtwarme Luft über eine Eisfläche, bildet sich unweigerlich Nebel. Damit dieser in der Swisslife Arena nicht den Blick auf den Puck nimmt, wurde die Comsys Bärtsch AG mit der Automation des Zürcher Prestige-Objekts beauftragt.

Legt sich feuchtwarme Luft über eine Eisfläche, bildet sich unweigerlich Nebel. Damit dieser in der Swisslife Arena nicht den Blick auf den Puck nimmt, wurde die Comsys Bärtsch AG mit der Automation des Zürcher Prestige-Objekts beauftragt.

Die neugebaute Swisslife Arena, in der die ZSC Lions seit Ende 2022 ihre Heimspiele austragen, ist das ganze Jahr über angenehm temperiert. Hierfür werden thermoaktive Bauelemente in den warmen Monaten mit Kaltwasser und in der frostigen Jahreszeit mit Warmwasser durchströmt.

Zwar sorgt diese Behaglichkeit für reissenden Bierabsatz und beste Stimmung auf den Rängen, birgt aber die Gefahr von Nebelbildung. Damit es in der neuen Spielstätte des Zürcher SC erst gar nicht so weit kommt, sorgen 70 Anlagen für einen kontinuierlichen Austausch der feuchtwarmen Luft.

Druckverhältnisse grösste Herausforderung

Die Realisierung eines solchen Belüftungskonzepts bedarf jahrelanger Erfahrung, über welche die Comsys Bärtsch AG verfügt. «Die Halle ist regelungstechnisch als ein riesiger Luftkörper mit verschiedenen Druckzonen zu betrachten», erklärt deren Geschäftsführer Rolf Wyss und schiebt gleich die damit verbundene Herausforderung nach: «Die Halle muss regelungstechnisch gegenüber aussen sowie dem Business-Club, und dieser wiederum gegenüber den Raucherzonen im Innern, funktionieren.»

Bild: Die Lüftung ist so programmiert, dass die Abluft aus den Restaurants nicht das Hallenklima beeinträchtigt.

Was sich banal anhört, zeigt sich in der Praxis aber als alles andere als einfach. Da ist zunächst einmal die gewaltige Luftmenge von 220000 Kubikmetern, die jede Stunde umzuwälzen ist – und bei diesem Austausch gilt es regelungstechnisch immer die Situation im Eisstadion zu berücksichtigen. «Vor einem Spiel strömen innerhalb einer Viertelstunde 12000 Menschen in die Halle. Dann muss mit minimalem Energieeinsatz sofort ein riesiger Luftkörper entfeuchtet werden», beschreibt Rolf Wyss eine solch spezielle Situation.

Eine andere Situation, die sich auf das Hallenklima auswirkt, sind die Verkaufsstände (Food-Boxen), an denen pro Spiel bis zu 12000 Mahlzeiten zubereitet werden. Sobald diese geöffnet werden, ziehen diese die Luft aus der Halle direkt in die Abzugshauben. Gelingt es nicht, solche Besonderheiten sowie die unterschiedlichen Luftströmungen und Druckverhältnisse zu kontrollieren, ist das für den Besucher sofort zu spüren. Im schlimmsten Falle geht das so weit, dass er die Türen kaum noch öffnen kann oder aber ihm diese beim Betätigen der Klinke sofort um die Ohren fliegen.

Bild: Die Lüftung ist so programmiert, dass die Abluft aus den Restaurants nicht das Hallenklima beeinträchtigt.

Was sich banal anhört, zeigt sich in der Praxis aber als alles andere als einfach. Da ist zunächst einmal die gewaltige Luftmenge von 220000 Kubikmetern, die jede Stunde umzuwälzen ist – und bei diesem Austausch gilt es regelungstechnisch immer die Situation im Eisstadion zu berücksichtigen. «Vor einem Spiel strömen innerhalb einer Viertelstunde 12000 Menschen in die Halle. Dann muss mit minimalem Energieeinsatz sofort ein riesiger Luftkörper entfeuchtet werden», beschreibt Rolf Wyss eine solch spezielle Situation.

Eine andere Situation, die sich auf das Hallenklima auswirkt, sind die Verkaufsstände (Food-Boxen), an denen pro Spiel bis zu 12000 Mahlzeiten zubereitet werden. Sobald diese geöffnet werden, ziehen diese die Luft aus der Halle direkt in die Abzugshauben. Gelingt es nicht, solche Besonderheiten sowie die unterschiedlichen Luftströmungen und Druckverhältnisse zu kontrollieren, ist das für den Besucher sofort zu spüren. Im schlimmsten Falle geht das so weit, dass er die Türen kaum noch öffnen kann oder aber ihm diese beim Betätigen der Klinke sofort um die Ohren fliegen.

Leitsystem bietet diverse Navigationswege

Angesichts dieser Herausforderungen braucht es ein cleveres Miteinander von Sensorik und Aktorik. Schliesslich müssen die Raumfühler, (Brandschutz-) Klappen, Volumenstromregler und Tabs-Ventile, um nur einige zu nennen, für ein Wohlfühl-Klima miteinander harmonieren. «Hierfür haben wir 40000 Datenpunkte in unser Leitsystem eingebunden und jeden einzelnen Datenpunkt davon getestet», sagt Thomas Ogi, ebenfalls Geschäftsführer der Comsys Bärtsch AG.

Trotz dieser Gewissenhaftigkeit kam es vor, dass Getestetes nach zwei Wochen plötzlich nicht mehr funktionierte, weil ein Kabel unerlaubt abgehängt wurde. So verfügt in der Swisslife Arena beispielsweise jede der 450 Brandschutzklappen, die über Modbus angebunden sind, auch über eine 230-V-Steckdose. «Diese sind während der Bauphase von allen möglichen Leuten benutzt worden, aber es hiess immer, ‚Eure Brandschutzklappen‘ funktionieren nicht! Dann musste jemand hinlaufen und das Kabel wieder einstecken», erinnert sich Thomas Ogi.

In das von Comsys Bärtsch entwickelte Leitsystem lassen sich die Steuerungen von verschiedenen Herstellern einbinden. Stolz ist Thomas Ogi insbesondere auf die verschiedenen Navigationswege, die es bietet. Neben dem klassischen Menü kann alternativ über eine Alarmliste, dreidimensionale Menüs oder personalisierte Dashboards zielgenau zum jeweiligen Datenpunkt navigiert werden.

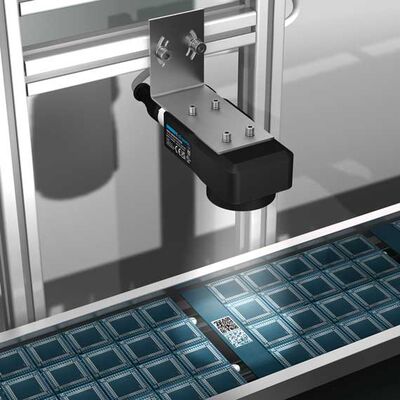

In der Swisslife Arena brachte Comsys Bärtsch zudem erstmals in einem Projekt an allen relevanten Anlagenteilen QR-Codes an. «Wenn beispielsweise eine Pumpe ein merkwürdiges Geräusch verursacht, lässt sich über den QR-Code direkt auf die entsprechende Stelle im Leitsystem zugreifen», erklärt Thomas Ogi die Idee dahinter. Dieser Navigationsweg soll vor allem Vertretungen oder Aushilfen mehr Sicherheit geben und ihnen die Arbeit erleichtern.

Swisslife Arena

- 40000 Datenpunkte

- 29 SPS-Controller Ethernet TCP/IP 100 Mbit/s Serie 750-891

- 450 Brandschutzklappen, Volumenstromregler und Raumsensoren via Modbus

- 300 Energiemessungen und Auswertungen via Modbus und M-Bus

- 25 Elektroschaltschränke für Primäranlagen

- 52 Elektroschaltschränke für Einzelraumregulierungen

- und vieles mehr

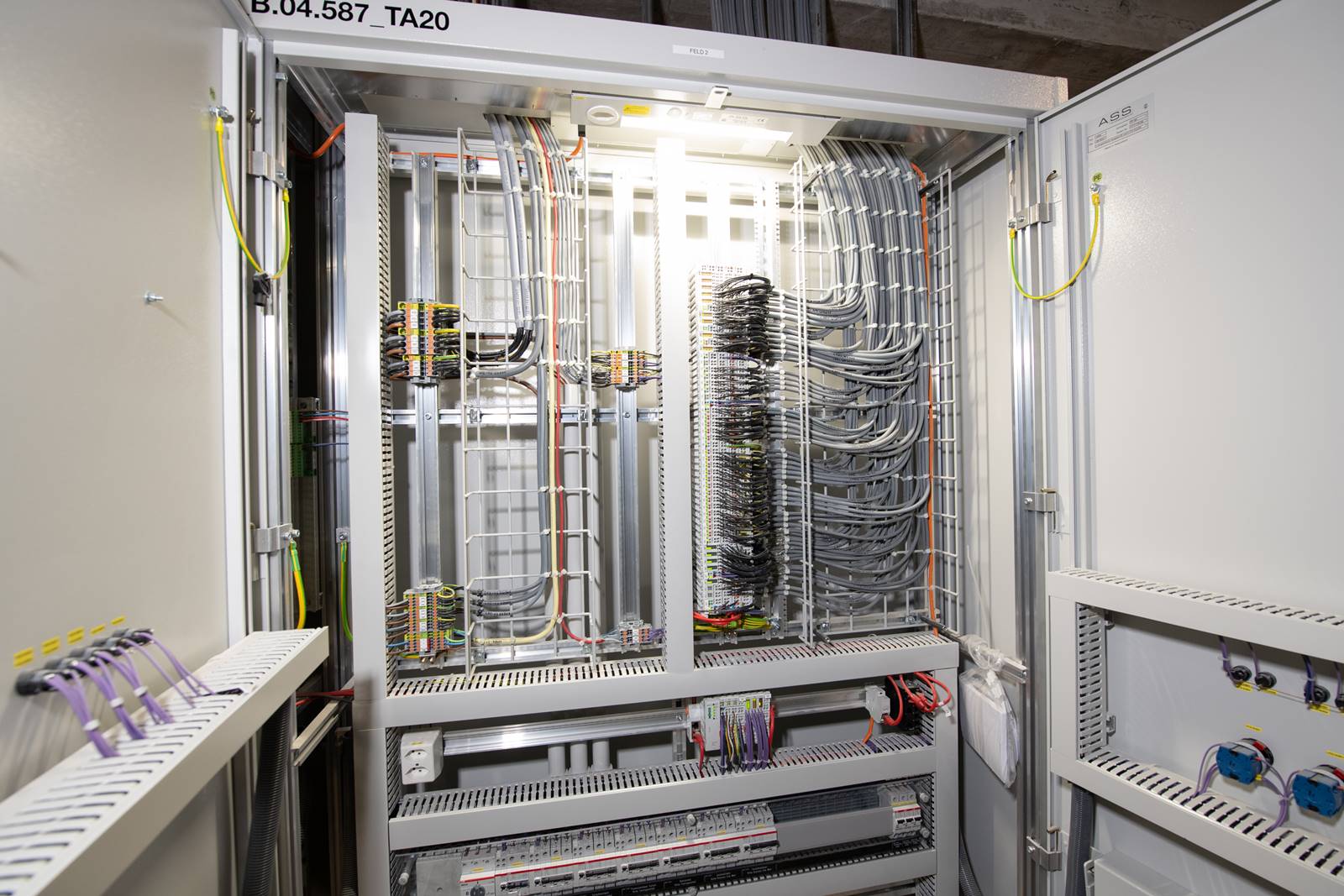

Direktverdrahtung auf IO-Module

Um die Fehlerquote gering zu halten, verdrahteten die Elektriker direkt auf die robusten IO-Module von Wago. «Jede wegfallende Reihenklemme ist eine Fehlerquelle weniger. Zudem ist es effizienter, Ressourcen-schonender und es geht schneller», begründet Rolf Wyss diese Entscheidung. Allerdings, ergänzt Thomas Ogi, müsse da der Elektriker mit Herzblut bei der Sache sein und sich zunächst überlegen, mit welchen Kabeln er beginne. «Wenn man in der Swisslife Arena die Schaltschränke öffnet, sieht man sofort, dass hier Profis am Werk waren. Die haben sich schon vor dem Schaltschrank überlegt, mit welchen Kabeln sie beginnen», lobt er denn auch die Arbeit der Elektro-Installateure.

Lob gibt es von Rolf Wyss aber auch für die Industrie-erprobten Controller der 750-Baureihe von Wago. «Diese benutzen wir seit über zwanzig Jahren und sie machen einen grossen Teil unseres Erfolgs aus», sagt er und äussert einen ungewöhnlichen Wunsch an deren Hersteller im mitteldeutschen Minden: «Bloss nichts daran verändern und uns weiterhin eine funktionierende Hardware liefern.»

Weitere Artikel, die Sie interessieren könnten

Impressum

Textquelle: Wago

Bildquelle: Wago

Redaktionelle Bearbeitung: Technik und Wissen

Weitere Artikel

Veröffentlicht am: