In der Industrie sind Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Temperatur und Feuchtigkeit längst Standardanforderungen. Doch im Weltall gelten andere Regeln: Hier stossen herkömmliche Massstäbe schnell an ihre Grenzen. Wie sich auch unter extremen Bedingungen im All mit Standardkomponenten leistungsfähige Antriebslösungen realisieren lassen, zeigt die folgende Anwendung eindrucksvoll.

Redaktionelle Bearbeitung: Technik und Wissen

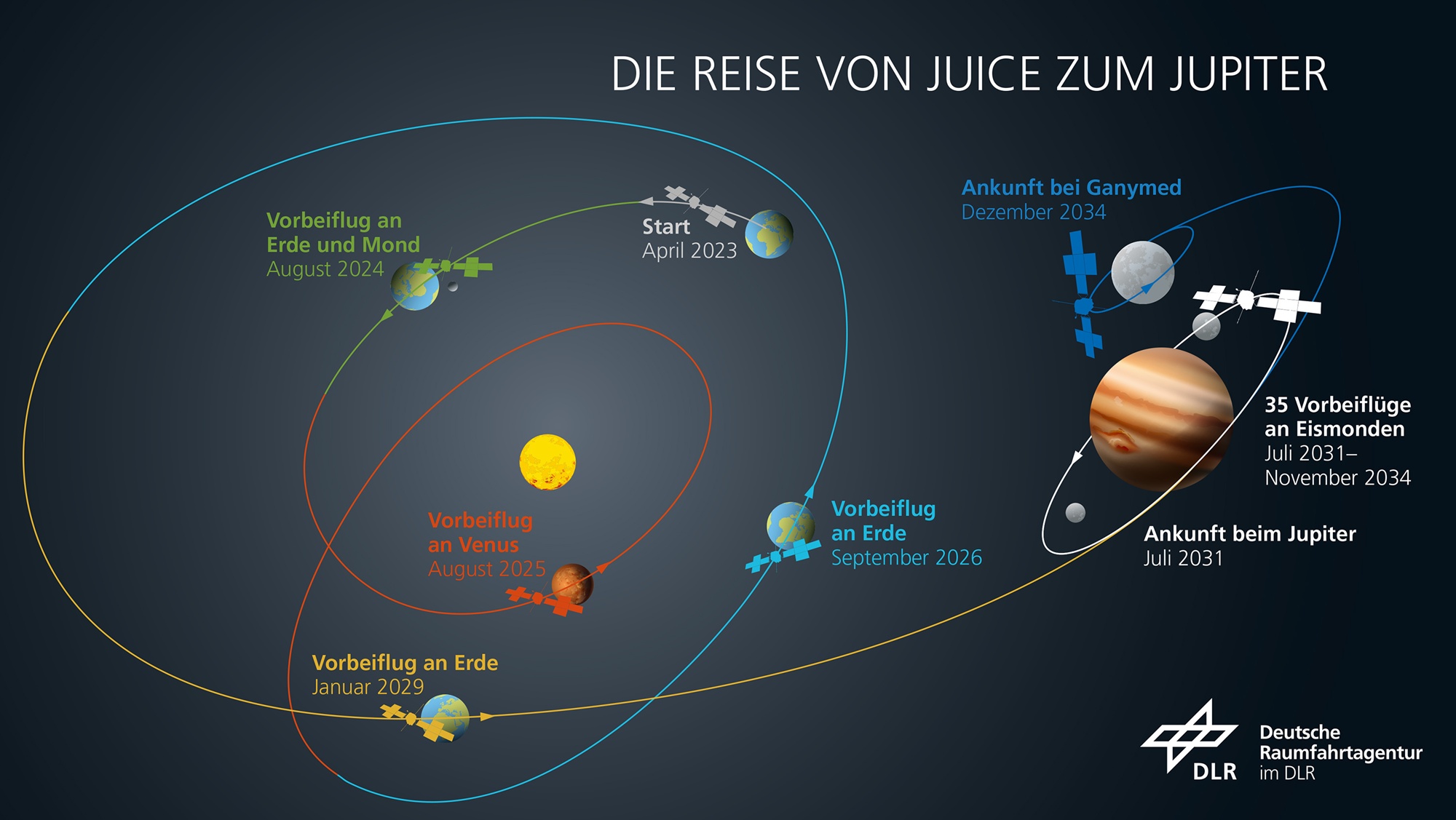

Mit der Sonde Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) will die europäische Weltraumorganisation ESA die drei grossen Jupiter-Eismonde Ganymed, Europa und Kallisto erforschen. Dazu muss die Sonde in den kommenden Jahren allerdings zuerst rund 778 Millionen Kilometer zurücklegen (Bild 1).

Am 14. April 2023 wurde sie mit einer Ariane-5-Rakete ins All geschickt, hat inzwischen ein erstes Mal die Erde samt deren Mond umrundet und dabei Daten für die Kalibrierung gewonnen. Im August 2025 soll ein Vorbeiflug an Venus stattfinden, anschliessend zwei weitere an der Erde. Dabei wird die Sonde jeweils beschleunigt und nimmt dann Kurs auf das Jupitersystem, das 2031 erreicht werden soll. Dann gilt es, in über 35 Fly-bys die Jupiter-Monde näher zu untersuchen. Schliesslich soll die Sonde Ende 2035 planmässig auf dem Mond Ganymed zum Absturz gebracht werden.

Massenspektrometer im Weltall

An Bord der Sonde befinden sich zehn hochspezialisierte wissenschaftliche Instrumente, die verschiedene präzise Messungen durchführen sollen und das unter extremen Bedingungen. So muss die Sonde beispielsweise Temperaturen zwischen - 230 und + 250 °C widerstehen. Das fordert auch der eingesetzten Technik einiges ab. Zudem müssen alle Komponenten mit möglichst wenig Energie auskommen. Die Sonde nutzt im Wesentlichen Sonnenenergie, die aufwändig gesammelt und gespeichert werden muss. Eine weitere Herausforderung bringt die Messaufgabe selbst mit sich: Die Sonde soll Magnetfelder vermessen und muss dazu magnetisch rein sein.

Die Universität Bern hat eine Schlüsselrolle in der Juice-Mission übernommen. Sie war an der Entwicklung mehrerer wissenschaftlicher Instrumente beteiligt und hat mit dem Neutral and Ion Mass Spectrometer (NIM) ein hochpräzises Werkzeug für die Untersuchung der Jupitermonde beigesteuert. NIM gehört zur sogenannten Nadir Unit, die neben zwei weiteren Partikel-Sensoren das Herzstück des Particle Environment Package (PEP) bildet. Diese Einheit wurde von der Universität Bern entwickelt, integriert und umfangreichen Tests unterzogen.

Extreme Umgebung stellt extreme Anforderungen

Das Ziel von NIM ist es, die chemische Zusammensetzung, Verteilung und physikalischen Eigenschaften der Teilchen in den Atmosphären der Eismonde zu analysieren. Die Messdaten sollen unter anderem Aufschluss darüber geben, ob auf den Monden potenziell lebensfreundliche Bedingungen existieren. Doch die Umgebung des Jupitersystems stellt höchste Anforderungen an die Technologie: Die enorm hohe Strahlung, die von Jupiters gewaltigem Magnetfeld erzeugt wird, könnte selbst die robustesten elektronischen Komponenten innerhalb kürzester Zeit zerstören.

Um NIM und die gesamte Nadir Unit vor dieser Strahlenbelastung zu schützen, wurden besondere Abschirmmassnahmen ergriffen. Die Elektronik-Gehäuse bestehen aus Wolfram, was aufgrund seiner hohen Dichte eine effektive Barriere gegen energiereiche Partikel bildet. Ein weiterer kritischer Punkt war der Detektor des Massenspektrometers: Da die hochenergetischen Teilchen im Jupitersystem ähnliche Signale erzeugen wie die eigentlichen Messobjekte, nämlich ionisierte Gasatome und -moleküle, könnten ungeschützte Messungen im Rauschen untergehen. Deshalb wurde um den empfindlichen Detektorkern, der aus zwei nur 0,3 mm dünnen Glasscheiben mit 10 mm Durchmesser besteht, eine zusätzliche Abschirmung aus 1,5 kg Wolfram und Tantal verbaut.

Höchste Zuverlässigkeit und Präzision

Neben dem Strahlungsschutz spielt auch die Zuverlässigkeit der Instrumente eine entscheidende Rolle: Da eine Reparatur im All nicht möglich ist, musste bei der Entwicklung jeder Aspekt mehrfach abgesichert werden. Um die chemische Zusammensetzung der Atmosphären der Jupitermonde präzise zu analysieren, benötigt das Massenspektrometer NIM eine flexible Messstrategie. Mit einem speziellen Mechanismus muss dazu zwischen verschiedenen Messmodi umgeschaltet werden.

Je nach Modus muss die Eintrittsöffnung entsprechend angepasst werden, was von der eingesetzten Antriebstechnik höchste Präzision erfordert. Diese Aufgabe übernehmen Antriebe von Faulhaber. Auf Basis bewährter Komponenten wurde eine speziell an die Weltraumanforderungen angepasste Antriebslösung entwickelt.

Weltraumtaugliche Antriebstechnik

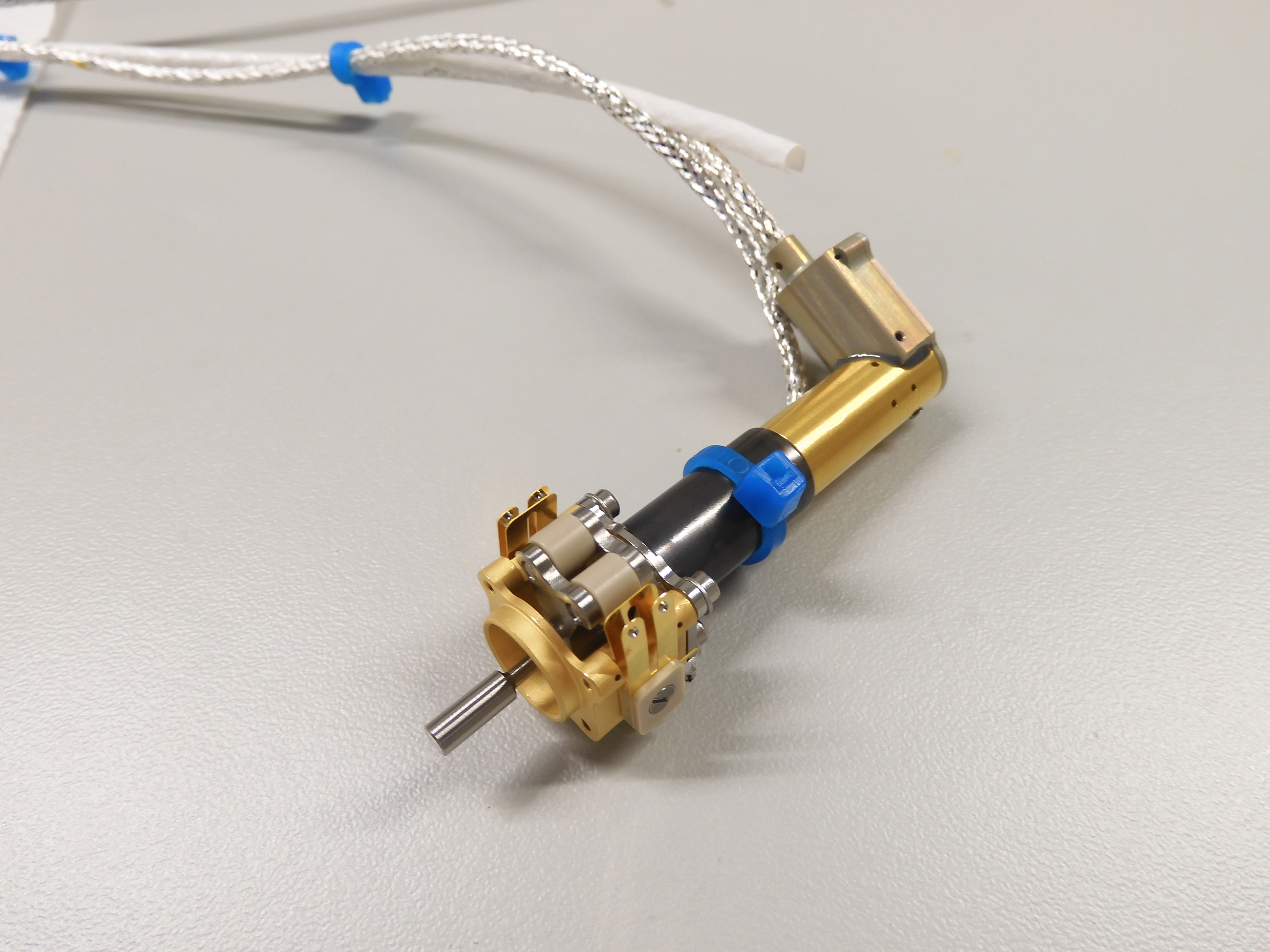

Das Herzstück des Antriebs ist eine Kombination aus einem 8 mm bürstenlosen DC-Motor (Serie 0824 ... B) (Bild 2) und einem 10 mm Planetengetriebe mit einer Untersetzung von 1:256 (Bild 3). Das Motor-System mit einer eisenlosen, freitragenden, schräg gewickelten Rotorspule überzeugt mit geringem Gewicht und wenig Platzbedarf bei gleichzeitig hoher Leistungsdichte.

Dr. Daniele Piazza aus der Abteilung Space Research & Planetary Sciences an der Uni Bern erklärt, warum diese Antriebslösung ausgewählt wurde: «Auf der einen Seite muss die ausgewählte Kombination die notwendigen Eigenschaften, wie Drehmoment, Untersetzung und Kompaktheit mitbringen, auf der anderen Seite müssen die Antriebe auch den harten Bedingungen der Weltraummission standhalten.» Dazu wurden die Magnete der Motoren im Zyklotron des Inselspitals in Bern einer intensiven Strahlenprüfung unterzogen. Zudem wurden die Wicklungen der Motoren im Vakuum bei 100 °C ausgebacken, um das Ausgasen zu minimieren und die Funktionsfähigkeit auch über die Jahre der Mission hinweg zu gewährleisten.

Gemessen an der Grösse der Jupiter-Mission mag eine Antriebseinheit von nicht einmal einem Zentimeter Durchmesser und wenigen Zentimetern Länge winzig wirken. Aber wie in jeder grossen Mission tragen gerade auch kleine Teile zum Erfolg oder Misserfolg bei. Im Massenspektrometer zuverlässig zwischen verschiedenen Messmodi umschalten zu können hat wesentlichen Einfluss auf die ermittelbaren Messdaten und dem Umfang der wissenschaftlichen Untersuchungen. Man darf gespannt sein, welche Schlüsse Wissenschaftler aus den Ergebnissen der Messungen ab 2031 ziehen werden.

Aber schon jetzt – nach gut zwei Jahren Weltraumeinsatz und dem ersten Vorbeiflug und Messungen an Mond und Erde – hat die eingesetzte Antriebstechnik ihre Weltraumtauglichkeit bewiesen. Sicher werden sich die kompakten, robusten und leistungsstarken Antriebe auch künftig noch weitere interessante Einsatzgebiete mit Extrembedingungen erschliessen.

Impressum

Textquelle: Faulhaber

Bildquelle: zVg

Redaktionelle Bearbeitung: Technik und Wissen

Informationen

Weitere Artikel

Veröffentlicht am: