Fraunhofer ILT: Lasertechnik verbessert Batteriezellenfertigung und deren Leistung

Die Elektrifizierung des Mobilitätssektors ist auf leistungsfähige Batteriezellen angewiesen. Das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT in Aachen hat nun innovative laserbasierte Technologien entwickelt, die die Fertigung von Lithium-Ionen-Akkus energieeffizienter gestalten und deren Leistung steigern.

Ein Beitrag des Fraunhofer-Instituts ILT.

Redaktionelle Bearbeitung durch Technik und Wissen

Forschende des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT haben neue Technologien zur Fertigung von Lithium-Ionen-Akkus entwickelt, die wesentliche Vorteile bieten: kürzere Ladezeiten, längere Lebensdauer und eine energieeffizientere Produktion im Vergleich zu herkömmlich hergestellten Lithium-Ionen-Akkus. Die zukunftsweisenden Lasertechnologien werden auf der Hannover Messe 2023 am Fraunhofer-Stand (Halle 16, Stand A12) präsentiert.

Anwendungsgebiete und globale Forschung

Batterien sind für die Zukunft der Mobilität unerlässlich, sei es in stationären Energiespeichersystemen, E-Autos, Elektrobussen oder Kleinfahrzeugen wie E-Bikes und E-Rollern. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit arbeiten daran, die Leistung der Batterietechnik zu verbessern. Am Fraunhofer ILT in Aachen wurden gleich zwei laserbasierte Fertigungstechniken entwickelt, die Energie bei der Produktion sparen und gleichzeitig Batteriezellen mit höherer Leistungsdichte und längerer Lebensdauer ermöglichen.

Herstellung von Elektroden und energieeffiziente Trocknung

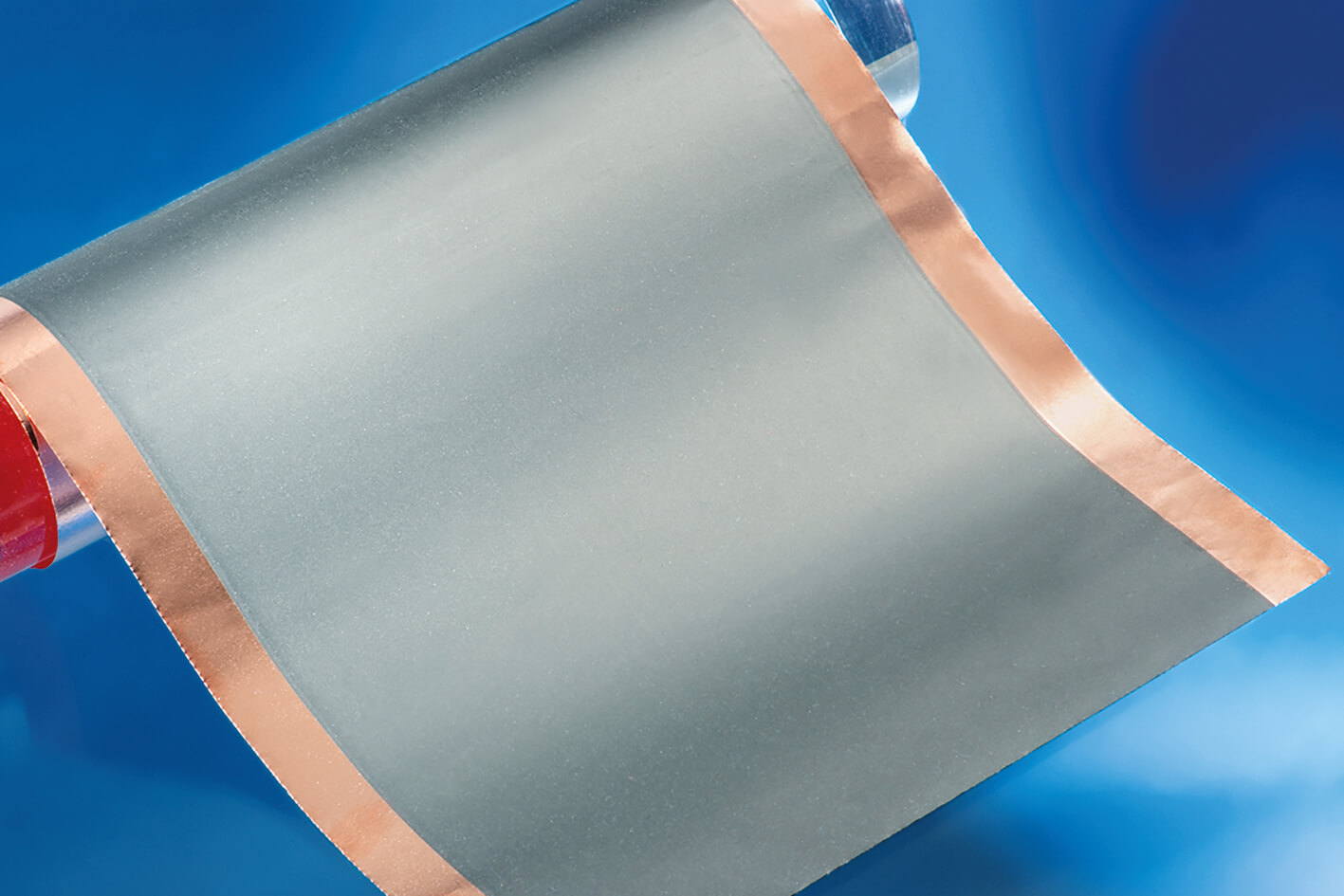

Bei der Produktion von Lithium-Ionen-Akkus ist die Herstellung der Elektroden aus Graphit einer der wesentlichen Arbeitsschritte. Eine Kupferfolie wird im Rolle-zu-Rolle-Verfahren mit einer Graphitpaste beschichtet und anschliessend im Durchlaufofen bei 160 bis 180 Grad Celsius getrocknet. Die mit Gas betriebenen Durchlauföfen haben einen hohen Energieverbrauch und nehmen viel Platz ein.

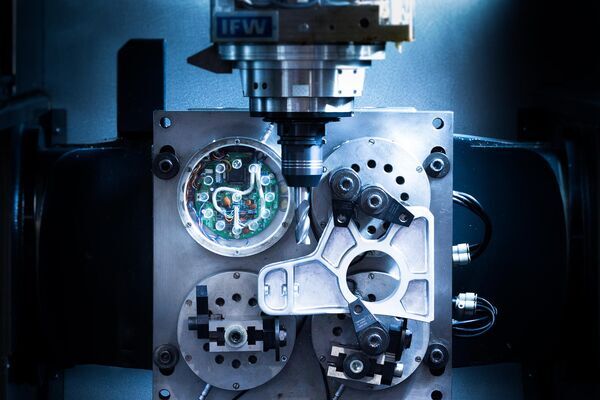

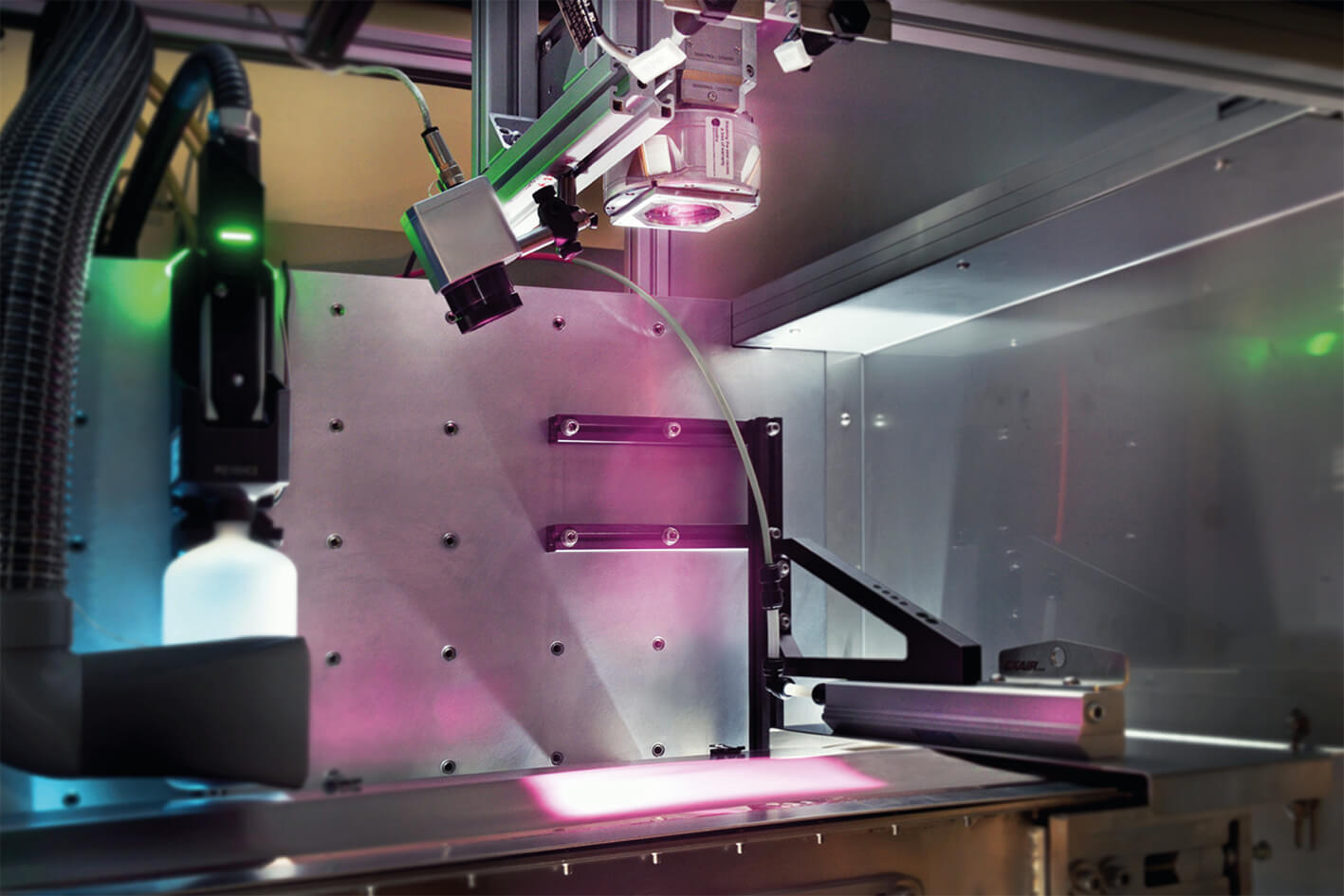

Die Expertinnen und Experten des Fraunhofer ILT haben eine Anlage entwickelt, in der ein Diodenlaser die Trocknung übernimmt. Der Laserstrahl mit einer Wellenlänge von 1 Mikrometer wird durch eine spezielle Optik erweitert, welche die Elektrode grossflächig belichtet. Die Optik wurde vom Industriepartner Laserline für die Trocknungsanlage entworfen. Samuel Fink, Gruppenleiter für Dünnschichtverfahren am Fraunhofer ILT, erklärt das Wirkprinzip des Vorgangs: «Anders als bei der Heisslufttrocknung, wirft unser Diodenlaser einen Strahl in hoher Intensität auf die mit Graphitpaste beschichtete Kupferfolie. Das tiefschwarze Graphit absorbiert die Energie. Durch die einsetzende Wechselwirkung erwärmen sich die Graphitpartikel und die Flüssigkeit verdampft.» Die Fraunhofer-Technologie bietet mehrere Vorteile: Im Vergleich zu den stromfressenden Durchlauföfen arbeitet der Diodenlaser sehr energieeffizient, zugleich gibt die Anlage kaum Hitze nach aussen ab. Zusätzlich benötigt die Lasertrocknung deutlich weniger Platz als herkömmliche Öfen. «Die Trocknung mit dem Diodenlaser senkt den Energiebedarf um bis zu 50 Prozent und den Platzbedarf für eine Trocknungsanlage im Industriemassstab um mindestens 60 Prozent», prognostiziert Fink.

Modifizierte 3D-Elektrodenstruktur für mehr Leistung

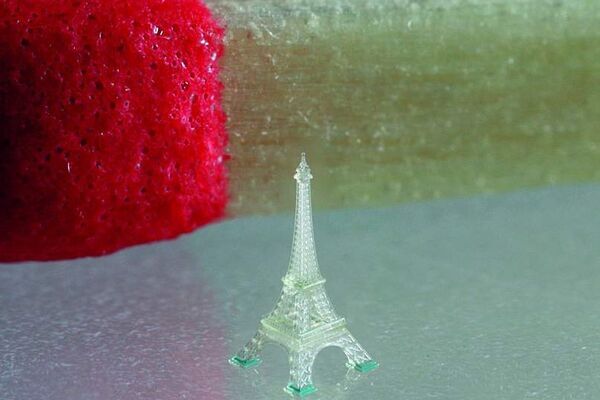

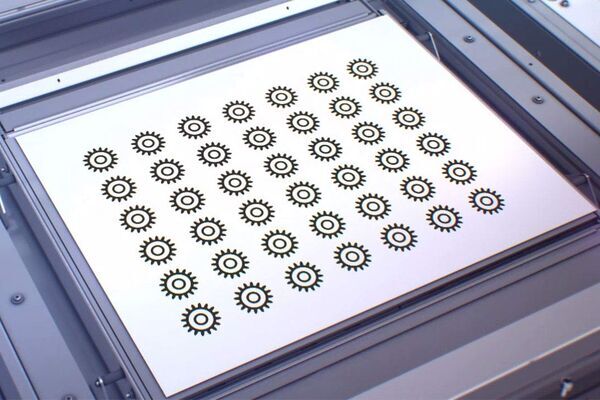

Dem Team am Fraunhofer ILT ist es zudem gelungen, die Leistungsdichte und die Lebensdauer der Lithium-Ionen-Akkus zu verbessern. Auch hier steht Lasertechnik im Mittelpunkt, diesmal allerdings ein High-Power Ultrakurzpulslaser (UKP) mit 1 Millijoule Pulsenergie, der eine Lochstruktur, die sogenannten Channels, in die Batterieelektrode einbringt. Diese Channels dienen als Ionenautobahnen. Die Wegstrecke der Ionen wird dadurch deutlich reduziert und somit ein schnellerer Ladeprozess ermöglicht. Das beugt gleichzeitig der Entstehung von Defekten vor, was wiederum die Zahl der möglichen Ladezyklen und letztendlich die Lebensdauer der Batterie erhöht.

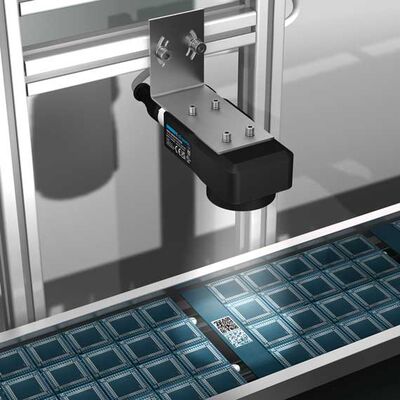

Das laserbasierte Verfahren zur Erzeugung der Lochstrukturen und der positive Einfluss auf die Batteriezelle ist im Prinzip bekannt. Doch den Fraunhofer-Forschenden ist es gelungen, das Verfahren vom Labormassstab auf einen skalierbaren industriereifen Prozess zu transferieren. Dabei wird ultrakurz gepulste Laserstrahlung im Femtosekundenbereich verwendet, um die Elektroden zu modifizieren. «Die kurze Wechselwirkungszeit der Laserpulse reicht dabei aus, das Material abzutragen, verhindert aber gleichzeitig das Anschmelzen der Löcher, wodurch ein Leistungsverlust der Batterie vermieden wird«, erklärt Matthias Trenn, Teamleiter Surface Structuring am Fraunhofer ILT.

Eine Herausforderung bestand darin, mit diesem Verfahren auch grössere Flächen zu bearbeiten, um den für die industrielle Fertigung notwendigen hohen Durchsatz zu erreichen. Das Fraunhofer Team löste das Problem, indem es eine Multistrahl-Anordnung zur parallelen Prozessführung verwendet. Vier Scanner mit jeweils sechs Teilstrahlern fahren parallel über das Band. Sie decken eine Breite von 250 Millimetern ab und bearbeiten dabei kontinuierlich die Elektrodenschicht. Entwickelt und umgesetzt wurde die Multistrahl-Optik in enger Zusammenarbeit mit der Pulsar Photonics GmbH. Die Anordnung ermöglicht eine hohe Prozessgeschwindigkeit von etwa einem Quadratmeter pro Minute.

Ausblick und Anwendungspotenzial

Die vom Fraunhofer ILT entwickelten Lasertechnologien zur Herstellung von Batteriezellen bieten viele Vorteile: Die energieeffizientere Trocknung der Elektroden sowie die modifizierte 3D-Elektrodenstruktur für eine höhere Leistungsdichte und Lebensdauer könnten dazu beitragen, die Kosten für Lithium-Ionen-Akkus zu senken und deren Effizienz in verschiedenen Anwendungsbereichen zu erhöhen. Damit sind die Innovationen nicht nur für die Mobilitätswende von Bedeutung, sondern könnten auch die Energiespeicherung und -versorgung im Allgemeinen revolutionieren.

Die auf der Hannover Messe 2023 präsentierten Technologien sind ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung von Batterietechnik und deren Herstellung. Die Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer ILT und Industriepartnern wie Laserline und Pulsar Photonics zeigt, dass die Kommerzialisierung dieser Innovationen in greifbare Nähe rückt.

Angesichts der globalen Herausforderungen in Bezug auf Energieversorgung und Klimawandel sind effiziente und leistungsfähige Energiespeichertechnologien von grosser Bedeutung. Die Fortschritte, die am Fraunhofer ILT und seinen Partnern erzielt wurden, haben das Potenzial, einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende und zur Verbreitung der Elektromobilität zu leisten.

Weitere Artikel, die Sie interessieren könnten

Impressum

Textquelle: Fraunhofer ILT

Bildquelle: Fraunhofer ILT

Redaktionelle Bearbeitung: Technik und Wissen

Informationen

Fraunhofer ILT

ilt.fraunhofer.de

Weitere Artikel

Veröffentlicht am: