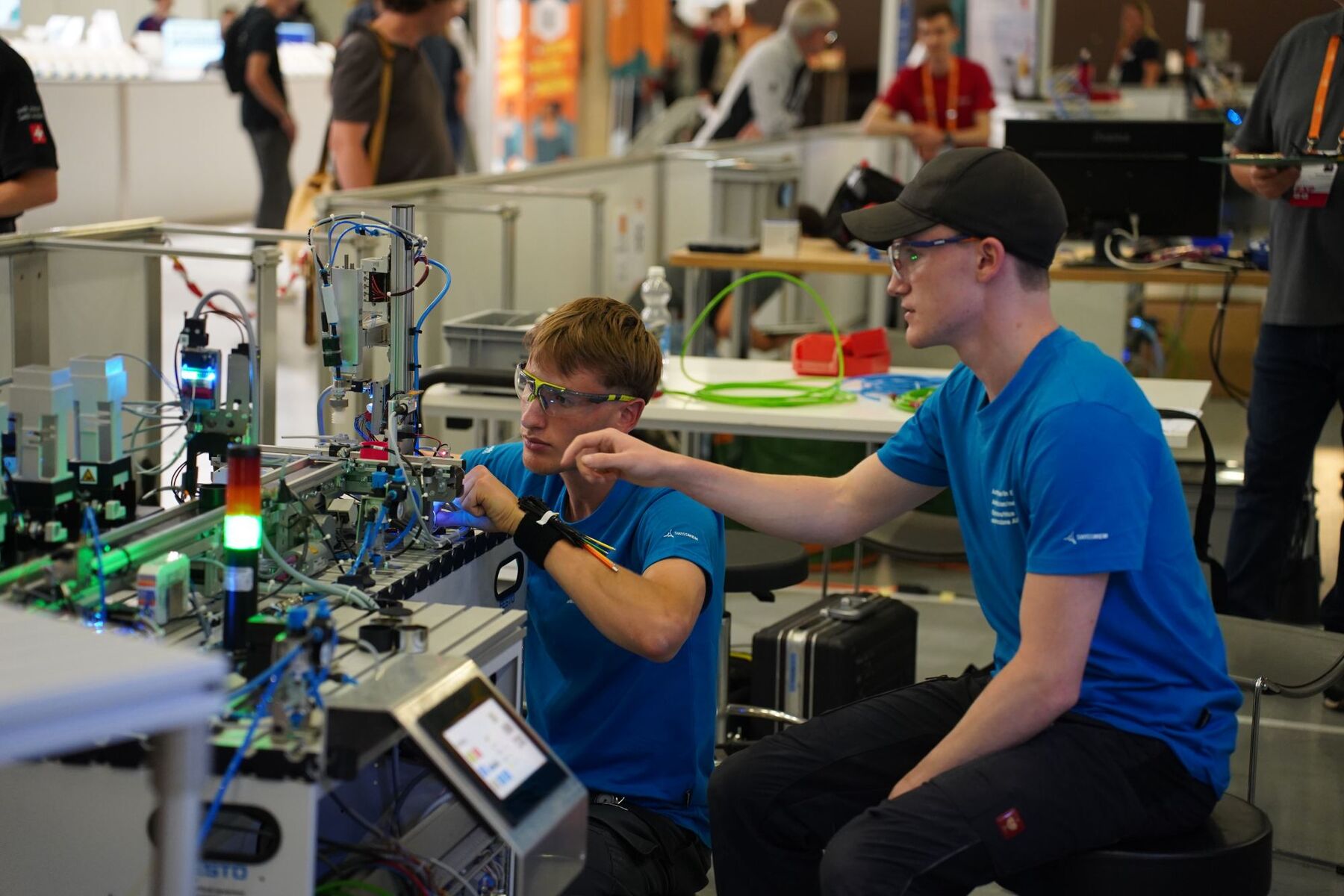

Tausende junge Menschen strömten an die SwissSkills in Bern, wo sich alles um die Zukunft der Arbeit drehte. Zwischen Wettbewerben, prominenten Gästen und Feststimmung organisierte Siemens Schweiz einen Vortrag der ETH-Professorin Ursula Renold, der tief eintauchte in die Faktenwelt der Berufsbildung und zeigte, weshalb sie das Rückgrat der Schweiz ist.

Viel Betrieb, überall drängten sich Zuschauerinnen und Zuschauer. Junge Menschen, die an Werkbänken, Maschinen oder Laptops ihre Fertigkeiten zeigten. Selbst der Bundesrat liess sich blicken, denn wenn es um die Berufsbildung geht, will die Schweiz offenbar nichts dem Zufall überlassen.

Wer aber genau verstehen wollte, worauf dieses Erfolgsmodell baut, durfte einen Vortrag nicht verpassen: Siemens Schweiz hatte Professorin Ursula Renold von der ETH Zürich eingeladen, Halle 2 und damit ein hervorragendes Setting – gleich nebenan traten Mechatroniker, Polymechanikerinnen, Uhrenmacher und Feinmechaniker gegeneinander an. Und mittendrin also Ursula Renold, die zeigte, weshalb die Schweiz im internationalen Vergleich den Goldstandard setzt.

Bildungsexpansion: FH überholt Uni

Renold begann mit einer Frage: «Wir repetieren immer, wie gut unsere Berufsbildung ist. Aber wissen wir wirklich, warum wir so gut sind?»

Die erste Folie zeigte, wie stark sich die Bildungslandschaft in den letzten 25 Jahren verändert hat. Der Anteil der Bevölkerung mit einer Berufslehre als höchstem Abschluss sinkt. Doch dieser Rückgang täuscht. Denn gleichzeitig steigen die Zahlen bei den Fachhochschulen. «Über sechzig Prozent derjenigen, die heute einen FH-Abschluss haben, haben mit einer Berufslehre begonnen», sagte Renold. Seit 2012 gibt es in der Schweiz mehr Fachhochschul- als Universitätsabschlüsse.

Damit ist klar: Die Berufslehre ist kein Auslaufmodell, sondern die Startrampe für höhere Qualifikationen. Wer beruflich beginnt, findet zahlreiche Auf- und Umstiegsmöglichkeiten. «Die berufliche Grundbildung ist attraktiv, nur dann, wenn sie Perspektiven bietet», betonte Renold.

Mix der Abschlüsse als Innovationsmotor

Eine weitere Grafik zeigte, wie vielfältig die Schweizer Wirtschaft aufgestellt ist. Unternehmen mit einer Mischung aus Mitarbeitenden mit Pflichtschul-, Berufs- und Hochschulabschlüssen sind kreativer, entwickeln mehr neue Produkte und sind häufiger in Forschung und Entwicklung tätig.

Renold fasste die Ergebnisse so zusammen: «Ein Mix an Bildungsabschlüssen stärkt die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens erheblich.» Genau diese vertikale Vielfalt sei ein Grund, weshalb die Schweiz so erfolgreich sei. Sie bringt jene Leute hervor, die Theorie und Praxis verbinden – und damit nicht nur Ideen entwickeln, sondern sie auch auf den Markt bringen.

Soft Skills als harte Währung

Besonders eindrücklich war Renolds Analyse des Arbeitsmarkts. Seit den 1950er-Jahren lässt sich verfolgen, wie sich die Anforderungen verschieben: Früher zählte vor allem ein formaler Abschluss. Heute steigt die Nachfrage nach Arbeitserfahrung und Soft Skills steil an.

«Man bekommt heute keinen Job mehr, wenn man nicht Soft Skills vorweisen kann und Arbeitserfahrung», sagte Renold. Dazu gehören Teamfähigkeit, Resilienz oder Vertrauenswürdigkeit. Und diese Kompetenzen entstehen am besten im Betrieb, nicht im Klassenzimmer.

Ihre Studien zeigen klar: Arbeitgeber bewerten 22 Dimensionen sozialer Kompetenzen als hoch relevant – von Effizienz über Verlässlichkeit bis zu Kommunikationsfähigkeit. Gefragt, wo diese Eigenschaften am besten gelernt werden, entschieden sich fast alle für den Arbeitsplatz. «Das ist der Vorteil der dualen Ausbildung», so Renold. Länder, die ausschliesslich auf schulische Bildung setzen, könnten das nicht nachbilden.

Mix der Abschlüsse als Innovationsmotor

Eine weitere Grafik zeigte, wie vielfältig die Schweizer Wirtschaft aufgestellt ist. Unternehmen mit einer Mischung aus Mitarbeitenden mit Pflichtschul-, Berufs- und Hochschulabschlüssen sind kreativer, entwickeln mehr neue Produkte und sind häufiger in Forschung und Entwicklung tätig.

Renold fasste die Ergebnisse so zusammen: «Ein Mix an Bildungsabschlüssen stärkt die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens erheblich.» Genau diese vertikale Vielfalt sei ein Grund, weshalb die Schweiz so erfolgreich sei. Sie bringt jene Leute hervor, die Theorie und Praxis verbinden – und damit nicht nur Ideen entwickeln, sondern sie auch auf den Markt bringen.

Soft Skills als harte Währung

Besonders eindrücklich war Renolds Analyse des Arbeitsmarkts. Seit den 1950er-Jahren lässt sich verfolgen, wie sich die Anforderungen verschieben: Früher zählte vor allem ein formaler Abschluss. Heute steigt die Nachfrage nach Arbeitserfahrung und Soft Skills steil an.

«Man bekommt heute keinen Job mehr, wenn man nicht Soft Skills vorweisen kann und Arbeitserfahrung», sagte Renold. Dazu gehören Teamfähigkeit, Resilienz oder Vertrauenswürdigkeit. Und diese Kompetenzen entstehen am besten im Betrieb, nicht im Klassenzimmer.

Ihre Studien zeigen klar: Arbeitgeber bewerten 22 Dimensionen sozialer Kompetenzen als hoch relevant – von Effizienz über Verlässlichkeit bis zu Kommunikationsfähigkeit. Gefragt, wo diese Eigenschaften am besten gelernt werden, entschieden sich fast alle für den Arbeitsplatz. «Das ist der Vorteil der dualen Ausbildung», so Renold. Länder, die ausschliesslich auf schulische Bildung setzen, könnten das nicht nachbilden.

Drei Funktionen, drei Massstäbe

Renold ordnete die Bildungsleistung auch systematisch. Ein Bildungssystem müsse drei Funktionen erfüllen: Erstens den Einzelnen befähigen, sein Leben eigenständig zu gestalten. Zweitens die notwendigen Arbeitskräfte für die Wirtschaft bereitstellen. Und drittens die soziale Teilhabe sichern.

Gerade bei den beiden letzteren Punkten schneidet die Schweiz im internationalen Vergleich hervorragend ab. Ein eigens entwickelter «Jugendarbeitsmarktindex» zeigt, dass junge Menschen hierzulande schneller eine Stelle finden, bessere Arbeitsbedingungen haben und langfristig stabiler beschäftigt sind als Gleichaltrige in Südeuropa.

Die Schweiz als Ausreisser

Im Vergleich mit anderen Ländern ist die Schweiz ein Ausreisser. Selbst Deutschland und Österreich, die ebenfalls auf duale Ausbildung setzen, liegen deutlich dahinter. «Wir setzen den Goldstandard», sagte Renold. Amerikanische Studien würden dies ausdrücklich bestätigen.

Ein Beispiel liefert der IMD-Talent-Index, in dem die Schweiz auf Rang eins steht. Die USA liegen nur auf Platz 18. Der Unterschied liegt in der Durchlässigkeit: Wer eine Berufslehre abgeschlossen hat, kann weitergehen – Fachhochschule, höhere Berufsbildung, Weiterbildung. Dieses «Upskilling» sichert die Innovationskraft und verhindert Chancenungleichheit.

«Herzstück unserer Zukunft» - Gerd Scheller, CEO Siemens Schweiz

Es war kein Zufall, dass Gerd Scheller, CEO von Siemens Schweiz, bei den SwissSkills anwesend war. Der gebürtige Bayer gilt als aufrichtiger und leidenschaftlicher Verfechter des dualen Bildungssystems und ist einer, der seine Überzeugung mit konsequentem Engagement untermauert. «Berufsbildung ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur und ein wichtiger Beitrag für uns als Firma, aber auch für die Schweizer Gesellschaft. Unsere Auszubildenden sind ein Herzstück unserer Zukunft. Sie bringen frische Ideen, neue Perspektiven, Energie ins Unternehmen.»

Scheller betonte auch die Bedeutung des dualen Systems: «Die duale Berufsbildung ist in meinen Augen ein Wettbewerbsvorteil für die Schweiz. Sie verbindet theoretisches Wissen mit praktischer Erfahrung und bereitet unsere Jugend optimal auf die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt vor.»

Sein Dank richtete sich an zwei Gruppen: an die Ausbildnerinnen und Ausbildner, die «mit Hingabe, Engagement und Verantwortung junge Menschen begleiten – als Lehrpersonen, Mentoren und Vorbilder». Und an die Lernenden selbst, die «mit Neugier, Einsatz und dem Willen, sich ständig weiterzuentwickeln, Inspiration ins Unternehmen bringen».

Die Botschaft war klar: Ausbildung sei nicht nur ein Beitrag zur Zukunft von Siemens, sondern zur Zukunft der gesamten Schweizer Gesellschaft.

Tsunami der Transformation

So positiv die Daten auch ausfallen, Renold warnte vor Selbstzufriedenheit. Die digitale Transformation sei wie eine Tsunamiwelle, die alles erfasse. «Einige surfen auf der Welle, andere ertrinken», sagte sie.

Neue Technologien, Globalisierung, demografische Veränderungen und geopolitische Krisen verändern den Arbeitsmarkt rasant. Die zentrale Frage lautet: Können Bildungssysteme mithalten? Renolds Antwort: Nur wenn Lernen am Arbeitsplatz fest verankert ist. Denn dort werden die neuesten Technologien zuerst eingeführt. Und dort lernen junge Menschen am schnellsten, mit Unerwartetem umzugehen.

Verantwortung für die Zukunft

Renold sprach zum Schluss von Verantwortung. Für Unternehmen bedeute sie, weiterhin in die Ausbildung zu investieren. Für Politik und Verbände, keine kurzsichtigen Entscheide zu fällen. Und für die Gesellschaft, die Berufsbildung nicht gegen die akademische Bildung auszuspielen, sondern als gleichwertig zu begreifen.

«Für die Industrie ist die berufliche Grundbildung das Rückgrat», sagte Renold. Rund fünfzig Prozent der Beschäftigten verfügen über diesen Abschluss. Das System sei stark, aber nicht selbstverständlich. Es müsse gepflegt, erneuert und immer wieder neu begründet werden.

Passend zu diesem Artikel

Impressum

Autor: Eugen Albisser

Bildquelle: Eugen Albisser

Redaktionelle Bearbeitung: Technik und Wissen

Informationen

Weitere Artikel

Veröffentlicht am: