Mobile Transportroboter: Autonomie ist kein Allheilmittel

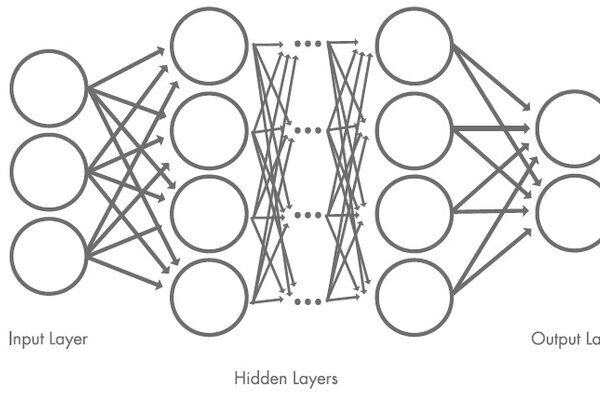

Autonomer mobiler Roboter (AMR) oder fahrerloses Transportsystem (FTS) – wer seine intralogistischen Transportprozesse automatisieren will, steht scheinbar vor der Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Technologien. Dabei ist AMR mehr ein Marketingbegriff als ein tatsächliches Unterscheidungsmerkmal. Technologische Unterschiede zwischen AMR und FTS gibt es kaum. Und in der Praxis zeigt sich: Ein hoher Autonomiegrad ist oftmals auch nicht sinnvoll.

Redaktionelle Bearbeitung: Technik und Wissen

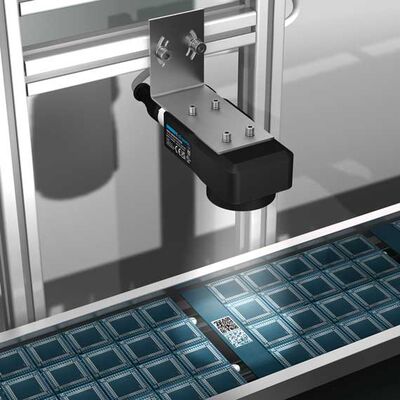

Seit einigen Jahren spriessen zahlreiche Anbieter sogenannter autonomer mobiler Roboter aus dem Boden. Sie alle eint das Versprechen, durch eine autonome Navigation der Roboter intralogistische Prozesse schnell und einfach automatisieren zu können.

Gern wird hierfür der Begriff AMR verwendet, um sich vom etablierten fahrerlosen Transportsystem abzugrenzen. Technologisch begründen lässt sich diese Unterscheidung nicht. Ob bei Antriebs-, Batterie-, Steuerungs- oder Sicherheitstechnik – die Hardware der Roboter ist nahezu identisch.

Und die oft angeführte überlegene Sensorik wie 3D-Kameras zur Erfassung der Umgebung kann im Bedarfsfall bei nahezu allen mobilen Robotern eingesetzt werden. Sogar in puncto Navigation sind die Gemeinsamkeiten gross.

So verfügen viele moderne FTS über die Fähigkeit zur freien Navigation – weshalb sie FTS und AMR zugleich heissen müssten. Es macht daher keinen Sinn, zwischen AMR und FTS zu differenzieren.

Beides sind mobile Transportroboter (MTR), die konkrete Transportaufgaben übernehmen und je nach vorliegendem Anwendungsfall gewisse autonome Funktionen erfüllen müssen oder eben nicht.

Viel Autonomie macht nur in Nischenanwendungen Sinn

Mit AMR werden häufig mobile Roboter beschrieben, die über einen hohen Autonomiegrad verfügen, sich frei im Raum bewegen, ihre jeweilige Route den aktuellen räumlichen Gegebenheiten anpassen und Hindernissen eigenständig ausweichen können – oder weil sie der Hersteller aus Marketinggründen einfach so benennt. Hieraus ergeben sich jedoch oftmals Probleme.

Besonders in Produktionsumgebungen, in denen eine hohe zeitliche Präzision aufgrund einer Just-in-time-Taktung gefordert ist, gefährden eine autonome Navigation und das daraus resultierende unvorhersehbare Fahrverhalten der Roboter die Prozesssicherheit. Denn eine Ausweichbewegung verursacht eine Zeitverzögerung oder stellt eine Behinderung anderer Prozessteilnehmer dar.

Sind auf dem Shopfloor noch weitere (manuelle) Fahrzeuge unterwegs oder sind komplexe Verkehrsregeln einzuhalten, ist ein planbarer Workflow mit autonomen Systemen nur schwer zu gewährleisten. Die Geräte überholen sich unter Umständen sogar gegenseitig, wodurch die Anlieferungsreihenfolge nach dem Perlenkettenprinzip durcheinandergerät.

Navigiert ein Roboter hingegen mit wenig Autonomie auf einer definierten Route, erledigt er seine Aufgaben effizient, sicher und verlässlich. Ein entscheidender Vorteil, wenn viele Transportroboter untereinander, aber auch mit anderen Fahrzeugen oder Peripherieanlagen interagieren müssen.

Bei der Automatisierung mit mobilen Robotern an der klassischen Montagelinie, bei der Verkettung von Quellen und Senken in der Produktionslogistik oder der Linienversorgung aus den Lägern gefährdet zu viel Autonomie hingegen die Erreichung der geforderten Ziele.

Anders verhält es sich in Applikationen, bei denen Anlieferzeitpunkt und Reihenfolge nur eine untergeordnete oder keine Rolle spielen. Ein hoher Autonomiegrad macht ausserdem Sinn, wenn die Interaktion oder sogar die Kollaboration mit Mitarbeitern gefordert ist. So kann es in einem Kommissionierlager von Vorteil sein, wenn der Roboter anderen Fahrzeugen im Mischverkehr ausweicht oder auf der Fläche auf viele Mitarbeiter, bspw. Kommissionierer, reagieren muss.

Prinzipiell gilt, dass die autonome Navigation kein Allheilmittel für fehlerhafte Prozesse ist. Wenn es in einem Unternehmen gängige Praxis ist, dass Paletten, Fahrräder oder andere Hindernisse beliebig abgestellt werden und die Abläufe stören, sind das strukturelle Probleme, die nicht durch eine Automatisierung mit Transportrobotern gelöst werden können.

Verfügbarkeit und Kosteneffizienz wichtiger als Autonomie

Letztlich sind für den Erfolg eines Projekts nicht der Autonomiegrad, sondern die Kosteneffizienz und eine stabile, hohe technische Verfügbarkeit massgeblich. Und dabei insbesondere, dass das eigene Personal im Stande ist, im Falle von Störungen das System wieder zum Laufen zu bringen.

Dabei gilt: Je weniger Technik in einem Roboter verbaut wird, desto weniger potenzielle Fehlerquellen und technologische Abhängigkeiten gibt es. Das System wird dadurch sehr robust. Ein weiterer Knackpunkt ist, dass die Systeme meist einen Leitstand für die Steuerung der Roboter benötigen. Dieser ist kostenintensiv in der Anschaffung, Programmierung und Wartung und besonders für kleinere Automationsprojekte mit wenigen Robotern nicht wirtschaftlich.

Hinzu kommt, dass bei einer Störung des Leitstandes die gesamte Flotte ausfällt. Moderne mobile Transportroboter verfügen daher über eine agentenbasierte Steuerung. Die Roboter kommunizieren dezentral untereinander im Schwarm, teilen sich gegenseitig ihre Position und Geschwindigkeit mit und tauschen sich über Störungen auf der Strecke aus.

Die Routenplanung und Freigaben für Streckenabschnitte erfolgen ebenfalls auf Basis der schwarminternen Kommunikation. Die agentenbasierte Steuerung ermöglicht einen effizienten Betrieb von wenigen Robotern bis hin zu mehreren hundert Fahrzeugen, ohne dass bei steigenden Roboterzahlen ein höherer Aufwand entsteht.

Hierdurch lässt sich auch bei geringer Roboteranzahl eine rentable Automatisierung für kleine Unternehmen umsetzen. Mit der dezentralen Steuerung steigt nicht nur die Effizienz, sondern auch die Prozesssicherheit.

Im Falle einer Störung steht lediglich das betroffene Fahrzeug still, während der Schwarm weiterhin seinen Aufgaben nachgeht. Der kostenintensive Stillstand ganzer Flotten, wie beim Leitstandansatz, ist damit ausgeschlossen. Die technische Verfügbarkeit der Lösung kann einen Wert von über 99 % erreichen.

Fazit

Die Unterscheidung zwischen AMR und FTS ist belanglos. Beide Begriffe beschreiben mobile Transportroboter mit mehr oder weniger autonomen Funktionen. Ob eine autonome Navigation Sinn macht, ergibt sich aus dem jeweiligen Anwendungsfall

Entscheidend für den Erfolg einer Automation mit Transportrobotern sind die Stabilität des Systems, die Kosteneffizienz und die Verfügbarkeit der Flotte. Agentenbasierte Roboter sind hier klar im Vorteil.

Weitere Artikel, die Sie interessieren könnten

Impressum

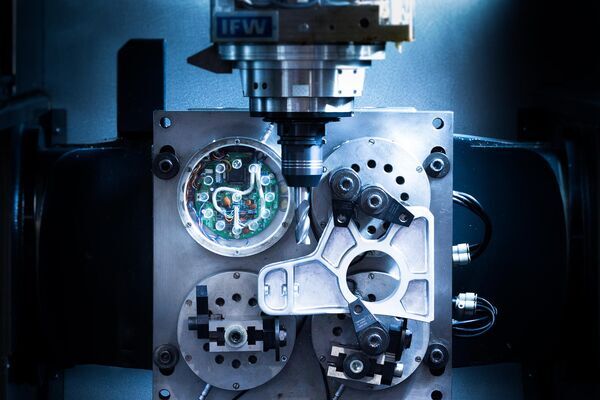

Textquelle: Safelog

Bildquelle: Safelog

Redaktionelle Bearbeitung: Technik und Wissen

Informationen

Safelog

safelog.de

Weitere Artikel

Veröffentlicht am: