Kernfusion: Die Sonne aus dem Laserlabor

Grundlagen und Neuheiten zur Laser-Kernfusion

Selten hat eine Technologie so sehr die Fantasie angeregt wie die Laser-Kernfusion. Ein triftiger Grund, sich mal die Details anzusehen.

Kernfusion: Die Sonne aus dem Laserlabor

Grundlagen und Neuheiten zur Laser-Kernfusion

Selten hat eine Technologie so sehr die Fantasie angeregt wie die Laser-Kernfusion. Ein triftiger Grund, sich mal die Details anzusehen.

Das erfahren Sie in diesem Artikel

Redaktionelle Bearbeitung: Technik und Wissen

Im Dezember 2022 ging eine Nachricht durch die Weltpresse: In Kalifornien hatte ein Experiment zur Laserkernfusion einen Energieüberschuss geschafft! Ist das der Durchbruch zu einer unerschöpflichen Quelle «sauberer» Energie? Wohl noch nicht, aber nach Jahrzehnten der wissenschaftlichen Arbeit kommt Bewegung in die Fusionsforschung. Mit Wagniskapital und Ideen aus der Industrie geht es voran. Aber wann wir mit einem Kraftwerk rechnen können, ist derzeit noch völlig offen.

Teil 1: Grundlagen

Warum zerfällt ein Atomkern nicht sofort?

Ein Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen, um sie herum schwirren die etwa 2.000-mal leichteren Elektronen. In einem vereinfachten Bild sorgen die Neutronen ohne elektrische Ladung dafür, dass sich die positiv geladenen Protonen nicht abstossen. Wenn wir genauer hinsehen, kann das allerdings nicht ganz stimmen: Warum kleben die Neutronen dann an den Protonen und bilden einen stabilen Atomkern?

Verantwortlich dafür ist eine Kraft, die wir in unserem Alltag nicht kennen. Sie wird starke Wechselwirkung oder Kernkraft genannt und wirkt zwischen Nukleonen, also Protonen und Neutronen. Wenn wir ganz genau hinsehen, wirkt sie sogar zwischen den noch kleineren Bestandteilen der Nukleonen, den Quarks. Der Grund, warum wir diese Kraft im Alltag kaum wahrnehmen, ist ihre Reichweite. Die ist etwa 2,5 Femtometer (10–15 m).

Ein Proton hat so etwa einen Durchmesser von 1,7 fm, die Kraft reicht also gerade bis zum nächsten Nukleon, danach ist die elektrostatische Kraft stärker. Mit diesen Zahlen im Kopf wird es klar, warum grosse Kerne mit mehr als 200 Nukleonen manchmal Probleme mit der Stabilität haben und früher oder später in kleinere Kerne zerfallen. Neben der Grösse ist die Symmetrie der Kerne dabei entscheidend, ganz ähnlich zu den Elektronenschalen kennt die Physik auch mehr oder weniger stabile Konfigurationen («Schalen») im Kern.

Die Spaltung von Atomkernen

Wir schätzen Materie als eine verlässliche Sache. Für wirklich grosse Atomkerne, wie zum Beispiel Uran mit 235 Nukleonen, stimmt das nur bedingt. Da reicht schon ein kleiner Anstoss und diese Materie ist nicht mehr stabil. Wenn zum Beispiel ein Urankern von einem Neutron getroffen wird, fängt er an, in sich zu schwingen.

Man kann sich das vorstellen wie einen grossen Wassertropfen, der von einem kleinen getroffen wird. Die Nukleonen schwingen gegeneinander, bis der Kern zerreisst. Wenn er zerreisst, werden neben den grösseren Bruchstücken auch noch Neutronen frei. Die nehmen aus den Schwingungen einige Energie mit und können benachbarte Urankerne zerfetzen. Deren Neutronen schiessen weiter, die Kettenreaktion läuft, bis mehr Neutronen eingefangen werden als neu entstehen. Das Ergebnis einer unkontrollierten Kettenreaktion kann in Fukushima oder Tschernobyl beobachtet werden.

Die Kernspaltung moderieren

Werden die Spaltprodukte jedoch von stabilen Kernen wie in Wasser oder Kohlenstoff gebremst, lässt sich die Kernspaltung moderieren. Der vor allem wirtschaftlich interessante Punkt ist die frei werdende Energie. Wärme entsteht, wenn die Spaltprodukte auf andere Atome auftreffen. Pro Atomkern werden bei der Spaltung von Uran-235-Kernen etwa 200 MeV frei.

Ein Kilogramm Uranbrennstoff liefert theoretisch etwa 24.000 MWh, das entspricht dem Brennwert von 3'000 Tonnen Steinkohle. Das sind zwei 200 m lange Güterzüge im Vergleich zu einem Kilo Kernbrennstoff. Im Gegensatz zur Kohle wird der Kernbrennstoff allerdings nicht völlig verbrannt, was die Ausbeute reduziert und benutzte Brennstäbe noch lange gefährlich macht.

Die Spaltung von Atomkernen

Wir schätzen Materie als eine verlässliche Sache. Für wirklich grosse Atomkerne, wie zum Beispiel Uran mit 235 Nukleonen, stimmt das nur bedingt. Da reicht schon ein kleiner Anstoss und diese Materie ist nicht mehr stabil. Wenn zum Beispiel ein Urankern von einem Neutron getroffen wird, fängt er an, in sich zu schwingen.

Man kann sich das vorstellen wie einen grossen Wassertropfen, der von einem kleinen getroffen wird. Die Nukleonen schwingen gegeneinander, bis der Kern zerreisst. Wenn er zerreisst, werden neben den grösseren Bruchstücken auch noch Neutronen frei. Die nehmen aus den Schwingungen einige Energie mit und können benachbarte Urankerne zerfetzen. Deren Neutronen schiessen weiter, die Kettenreaktion läuft, bis mehr Neutronen eingefangen werden als neu entstehen. Das Ergebnis einer unkontrollierten Kettenreaktion kann in Fukushima oder Tschernobyl beobachtet werden.

Die Kernspaltung moderieren

Werden die Spaltprodukte jedoch von stabilen Kernen wie in Wasser oder Kohlenstoff gebremst, lässt sich die Kernspaltung moderieren. Der vor allem wirtschaftlich interessante Punkt ist die frei werdende Energie. Wärme entsteht, wenn die Spaltprodukte auf andere Atome auftreffen. Pro Atomkern werden bei der Spaltung von Uran-235-Kernen etwa 200 MeV frei.

Ein Kilogramm Uranbrennstoff liefert theoretisch etwa 24.000 MWh, das entspricht dem Brennwert von 3'000 Tonnen Steinkohle. Das sind zwei 200 m lange Güterzüge im Vergleich zu einem Kilo Kernbrennstoff. Im Gegensatz zur Kohle wird der Kernbrennstoff allerdings nicht völlig verbrannt, was die Ausbeute reduziert und benutzte Brennstäbe noch lange gefährlich macht.

Fusion: Die Sonne auf Erden

Der Energiegewinn bei einer Kernfusion, also der Verschmelzung zweier Kerne, ist sogar noch grösser: Bei der Verbrennung von 1 kg Wasserstoff werden in der Sonne 90'000 kWh frei. Allerdings ist es ungleich schwerer, Kerne zu vereinen als sie zu zerfetzen. Was in den 1930er-Jahren im Labor begann, wurde am 31. Oktober 1952 in grossem Massstab erreicht: eine Fusion von Wasserstoff zu Helium. Das passierte in einer Wasserstoffbombe, deren Fusionsreaktion mit einer konventionellen Atombombe in Gang gesetzt worden war. Die Explosion übertraf die Erwartungen erheblich. Das deutsche Magazin Spiegel beschrieb viele Jahre später [1], wie grosse Physiker darüber grübelten, ob diese Explosion die komplette Atmosphäre der Erde zerstören könnte. Oder die Ozeane.

Was genau passiert bei einer Kernfusion?

Antworten auf die Frage «Was genau passiert bei einer Kernfusion» haben Wissenschaftler im vergangenen Jahrhundert primär in der Sonne gefunden. Durch die enorme Gravitationskraft der Sonne wird dort der Wasserstoff mit einem Druck von 200 Milliarden Atmosphären zusammengepresst. Das Gas ist auf 15 Millionen Grad aufgeheizt. Es liegt als Plasma vor, es handelt sich also nicht um Atome, sondern um positive geladene Atomkerne. Unter diesen Umständen kommen sich die Wasserstoffkerne so nahe, dass die Kernkraft stärker ist als die elektrostatische Abstossung. Die Kerne fusionieren.

Fusionsenergie anschaulich erklärt mit einem Video

Der Vorgang wird auch Wasserstoffbrennen genannt. Bei diesem «Brennen» wird viel Energie frei – einerseits direkt als Gammastrahlung, andererseits als die kinetische Energie (Bewegung) der Reaktionsprodukte. Die Reaktion, bei der vier einfache Wasserstoffkerne in einen Heliumkern umgewandelt werden, läuft über mehrere Zwischenstufen ab und ist in Bild 2 dargestellt.

Bei der Fusion leichter Kerne wird Energie frei, besonders viel bei Reaktionen, die zur Bildung von Helium 4 führen, weshalb diese Reaktionen für die Energiegewinnung so interessant sind. Sie sind aber keinesfalls die einzigen, mit denen eine Fusion möglich ist.

Wenn in einem Stern der Wasserstoff verbrannt ist, beginnt die Fusion von Helium zu Kohlenstoff. Andere Fusionen folgen bei immer höheren Drücken bis der Stern aus Eisen besteht. Alle schwereren Elemente stammen aus Neutronensternen oder der Explosion einer Supernova. Wer jetzt einen Goldring trägt, darf gern einen Blick darauf werfen und sich vorstellen, dass das gute Stück aus einer Supernovaexplosion stammen dürfte.

Welcher Fusionspfad ist der beste?

Der Druck im Innern der Sonne lässt sich auf der Erde nicht so einfach reproduzieren, ausserdem dauert es auch im Kern der Sonne viele Jahre, bis zwei Protonen (nichts anderes sind Wasserstoffkerne) wirklich fusionieren. Wenn man davon ausgeht, dass die hohen Drücke und Temperaturen gar nicht oder nur mit hohem Aufwand erreichbar sind, dann bleiben für eine künstliche Kernfusion zwei alternative Ansätze: Man kann entweder ganz andere Fusionsreaktionen wählen oder aber einen der späteren Reaktionsschritte des Wasserstoffbrennens wählen. Der letzte Schritt, die Reaktion von zwei 3He-Kernen (die 3 gibt die Zahl der Nukleonen an) zu 1H und 4He hat den Charme, dass dabei keine Neutronen und keine Gammastrahlung frei wird.

Leider ist Helium 3 auf der Erde extrem selten. Auf dem Mond wird etwas mehr Helium 3 vermutet, was vor allem die Phantasie der Schriftsteller angeregt hat. In Frank Schätzings erfolgreichem Thriller «Limit» dreht sich alles um den Abbau von Helium 3 auf dem Mond. Der Schriftsteller kann sich dabei bequem über Probleme hinwegsetzen, die den Physiker schon noch beschäftigen: Die Reaktion von 3He zu 1H und 4He (siehe Grafik «Sonnenfusion») ist recht langsam. Sie muss die hohe Abstossung der je zweifach positiven Ladungen des 3He2+ überwinden, braucht also entsprechend hohe Temperaturen und Drücke. Dabei kann auch Tritium entstehen, was dann doch wieder Radioaktivität zur Folge hätte.

Der bislang bevorzugte Weg zur Kernfusion beruht auf der Fusion der Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium (siehe Grafik). Deuterium 2D ist das Isotop des Wasserstoffs H mit einem Proton und einem Neutron, Tritium 3T enthält noch ein Neutron mehr. Beide tragen nur eine positive Ladung und stossen sich entsprechend weniger ab als die zweifach positiven 3He2+-Kerne.

In der Reaktion 2D + 3T →4He+n entsteht Helium und ein Neutron. Sowohl der Heliumkern (3,5 MeV) als auch das Neutron (14,1 MeV) tragen erhebliche kinetische Energie, die zur Energiegewinnung in Wärme umgewandelt werden soll. Das Neutron kann allerdings mit Atomen im Reaktor kollidieren und dort einen radioaktiven Zerfall bewirken. Dennoch ist diese Reaktion die bevorzugte für die Energieerzeugung durch Kernfusion. Der einfachste Grund sind die Reaktionsbedingungen: Die DT-Fusion klappt schon bei «nur» 150 Millionen Kelvin. Das Problem mit den Neutronen gilt als beherrschbar. Man möchte sie einerseits gern zum «Brüten» von Tritium im Reaktor benutzen, andererseits sollen sie in möglichst stabilen Stoffen aufgefangen werden, wodurch wesentlich weniger radioaktiver Müll anfiele als bei der Kernspaltung.

Wie sicher ist die Fusion?

Ein wesentlicher Unterschied zur Kernspaltung sollte an dieser Stelle erwähnt werden: Die Fusion ist inhärent sicherer. Für sie müssen sich die Kerne möglichst nahekommen. Die nötigen Bedingungen für die Energiegewinnung aufrechtzuerhalten, ist sehr schwer und beschäftigt die Fusionsforschung seit 70 Jahren. Sobald Druck oder Temperatur sinken, bricht die Fusion ab. Die Laserfusion bricht ohne Laser auch nach einer extrem kurzen Zeit ab. Ein nukleares Feuer, wie es in Tschernobyl oder Fukushima gebrannt hat, ist bei der Fusion daher ausgeschlossen.

Der Brennstoff von Kernkraftwerken ist angereichertes Uran in Form von Brennstäben. Nach ihrer Nutzung ist nur ein Teil des Urans zerfallen, den Rest kennen wir als Atommüll mit all seinen Risiken. Für Fusionsbrennstoff gibt es noch keine grosstechnische Lösung. Derzeit geht man davon aus, dass kein Atommüll anfällt, weil das Deuterium nicht strahlt und Tritium schnell zerfällt.

Die Neutronen aus den Fusionsreaktionen können von anderen Atomkernen eingefangen werden, wodurch tendenziell instabile Isotope entstehen, die ihrerseits zerfallen. Dadurch können Materialien in der Reaktionskammer radioaktiv werden. Dort wäre etwas Atommüll zu erwarten. Die Auswirkungen auf die Optik und die Kammerstabilität werden in den kommenden Jahren noch einige materialwissenschaftliche Forschungen erfordern.

Wie sicher ist die Fusion?

Ein wesentlicher Unterschied zur Kernspaltung sollte an dieser Stelle erwähnt werden: Die Fusion ist inhärent sicherer. Für sie müssen sich die Kerne möglichst nahekommen. Die nötigen Bedingungen für die Energiegewinnung aufrechtzuerhalten, ist sehr schwer und beschäftigt die Fusionsforschung seit 70 Jahren. Sobald Druck oder Temperatur sinken, bricht die Fusion ab. Die Laserfusion bricht ohne Laser auch nach einer extrem kurzen Zeit ab. Ein nukleares Feuer, wie es in Tschernobyl oder Fukushima gebrannt hat, ist bei der Fusion daher ausgeschlossen.

Der Brennstoff von Kernkraftwerken ist angereichertes Uran in Form von Brennstäben. Nach ihrer Nutzung ist nur ein Teil des Urans zerfallen, den Rest kennen wir als Atommüll mit all seinen Risiken. Für Fusionsbrennstoff gibt es noch keine grosstechnische Lösung. Derzeit geht man davon aus, dass kein Atommüll anfällt, weil das Deuterium nicht strahlt und Tritium schnell zerfällt.

Die Neutronen aus den Fusionsreaktionen können von anderen Atomkernen eingefangen werden, wodurch tendenziell instabile Isotope entstehen, die ihrerseits zerfallen. Dadurch können Materialien in der Reaktionskammer radioaktiv werden. Dort wäre etwas Atommüll zu erwarten. Die Auswirkungen auf die Optik und die Kammerstabilität werden in den kommenden Jahren noch einige materialwissenschaftliche Forschungen erfordern.

Bor – der Weg zur «sauberen» Fusion?

Nur wenige Reaktionspfade erlauben eine «saubere» Fusion, also ohne Neutronen zu erzeugen. Auch der Verzicht auf Tritium ist ein entscheidendes Argument für diese Art der Fusion. Neben der erwähnten Helium3-Reaktion ist es vorwiegend die Fusion von Bor und Wasserstoff (einem Proton), die dafür diskutiert wird:

p + 11B → 3 4He + 8,7 MeV

Das Problem dabei sind die Reaktionsbedingungen. Für eine erfolgreiche Fusion muss das Produkt aus Druck, Temperatur und Einschlusszeit (also wie lange die Reaktionspartner sich nahe sind) gross genug sein. Für die Bor-Reaktion müsste die Temperatur etwa zehn Mal höher sein als bei der DT-Fusion. Die Einschlusszeit müsste gar 500-mal grösser sein. Da das Produkt zählt, lässt sich das natürlich durch die anderen Parameter kompensieren, aber bislang ist die Bor-Fusion erst in kleinsten Mengen im Labor gelungen. Dafür wurden so lange Protonen auf Bor geschossen, bis auch mal ein Heliumkern entstanden ist.

Neueste Ideen für die Bor-Fusion nutzen laserbeschleunigte Protonen. Die können in Form von Kohlenwasserstoffen auf dem festen Bor billig aufgetragen und mit dem Laser in das Material geschossen werden. Darauf bauen Start-ups im Bereich der Laserkernfusion wie Marvel Fusion. Andere, wie Focused Energy, arbeiten zwar mit einem DT-Gemisch, zünden das aber auch über beschleunigte Protonen aus einer Gaswolke. Dabei werden die Protonen auf astronomische Geschwindigkeiten beschleunigt (Target Normal Sheath Acceleration). Die Lasertechnik dafür unterscheidet sich von der am NIF genutzten massgeblich.

Bei dieser (auch aneutronisch genannten) Fusion wird auch eine alternative Idee der Energiegewinnung diskutiert. Dabei werden die geladenen Reaktionsprodukte (also Ionen) wie die 4He2+ Kerne auf eine Elektrode geleitet, wo sie rekombinieren und so direkt elektrischen Strom erzeugen. Diese Methode wird als effizienter gesehen als der Umweg über die Umwandlung thermischer Energie.

Der Einschluss: Magnetisch versus Trägheit

Die entscheidende Frage bei der künstlichen Kernfusion ist, wie man die Kerne lange genug unter hohem Druck und hohen Temperaturen halten kann, damit sie sich vereinen können. Bei den ersten Experimenten hat man einfach Teilchen des einen Materials in das andere geschossen, einige wenige Teilchen fusionierten. Strahlung oder Fusionsprodukte konnten auch in kleinsten Mengen gemessen werden. Als Experiment war das fundamental, für die Energiegewinnung muss man mehr tun.

Getrieben von den schnellen Fortschritten bei der (friedlichen) Kernspaltung haben das verschiedene Forschungsgruppen in den 1950er Jahren auch getan. Die erste Idee basiert darauf, dass die Reaktionspartner bei den extremen Bedingungen alle ionisiert – also mit einer elektrischen Ladung – vorliegen. Dann kann man sie mit elektromagnetischen Feldern manipulieren. Für diesen sogenannten elektromagnetischen Einschluss wurden zwei Konzepte entwickelt: Beim Tokamak bildet das Fusionsmaterial einen Plasmafaden, der in einem torusförmigen Magneten gehalten wird. In dem Faden wird ein Strom induziert, der das Material auf die Arbeitstemperatur erhitzt.

Beim Stellarator wird das Plasma auch von einem torusförmigen Magneten gehalten, allerdings sind die Magneten schraubenartig verdrillt, so dass sie das Plasma besser zusammenpressen und direkt erhitzen können. Ohne den Strom bleibt das Plasma stabiler, der Stellarator gilt deshalb als besser geeignet für Kraftwerksideen.

Die Idee für die laserinduzierte Kernfusion ähnelt dem Ansatz in der Wasserstoffbombe. In der Bombe werden die Fusionspartner durch den Strahlungsdruck einer Kernspaltungsexplosion zusammengedrückt, bis Druck und Temperatur für die Fusion ausreichen. Man spricht hier vom Trägheitseinschluss. Trägheit meint dabei keine menschliche Eigenschaft, sondern das Beharren der Materie, die nach einer schlagartigen Beschleunigung einfach weiterfliegt, bis sie mit den anderen Fusionspartnern kollidiert.

Bei der Laserfusion werden dafür grosse und extrem leistungsstarke Laser auf kleine Kugeln mit Fusionsbrennstoff fokussiert. Die Laserenergie wird genutzt, um diese nur millimetergrosse Kugel, die innen mit Deuterium und Tritium beschichtet ist, zum Kollabieren zu bringen. Angestossen durch den Impuls von aussen rasen die Fusionspartner konzentrisch in den Mittelpunkt der Kugel und verschmelzen dort unter Abgabe der begehrten Energie.

Der grosse Unterschied zwischen den Verfahren liegt in zwei Parametern: Beim Trägheitseinschluss wird das Plasma in kurzer Zeit unter hohem Druck eingeschlossen, während es beim magnetischen Einschluss mehr Zeit und geringere Drücke hat.

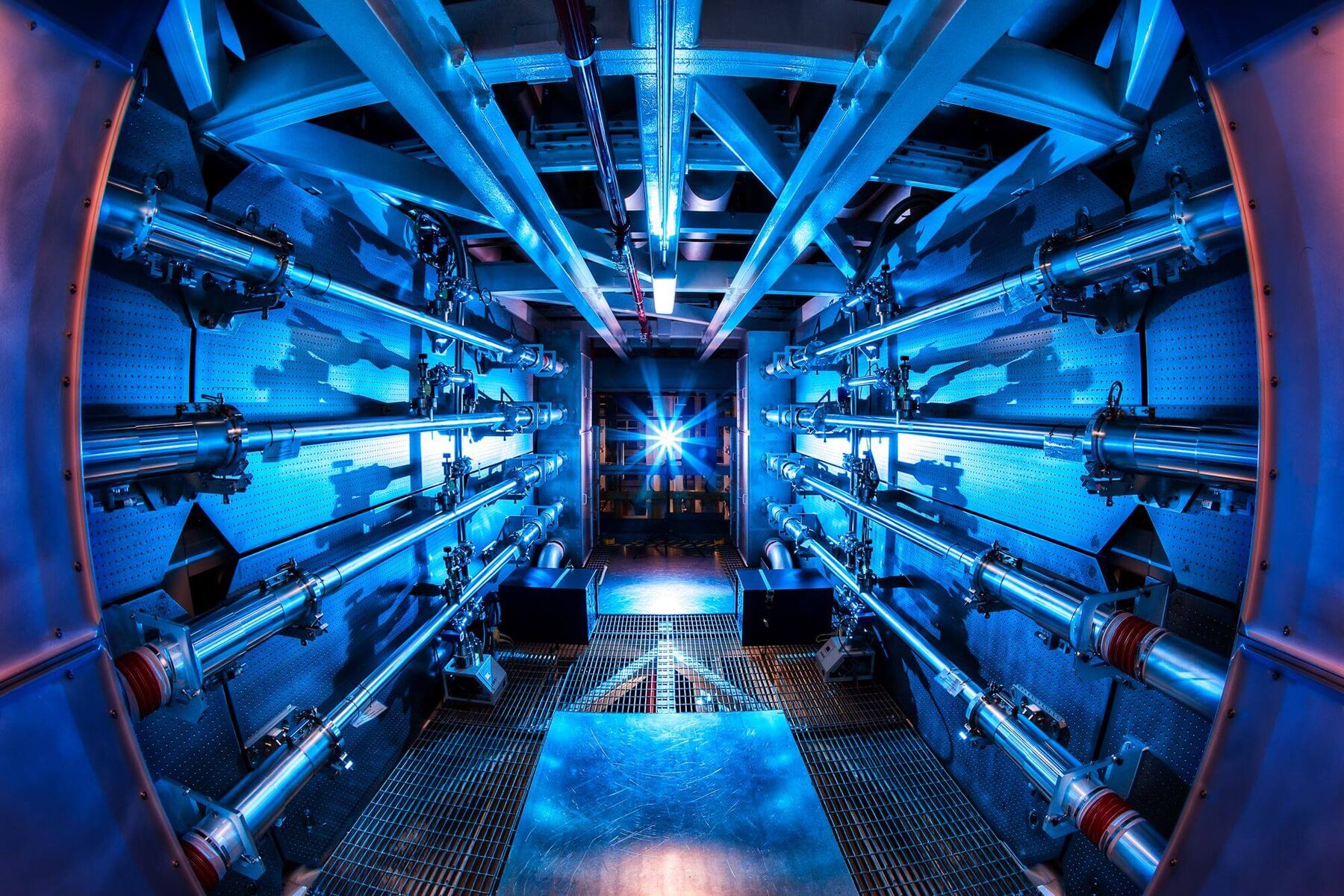

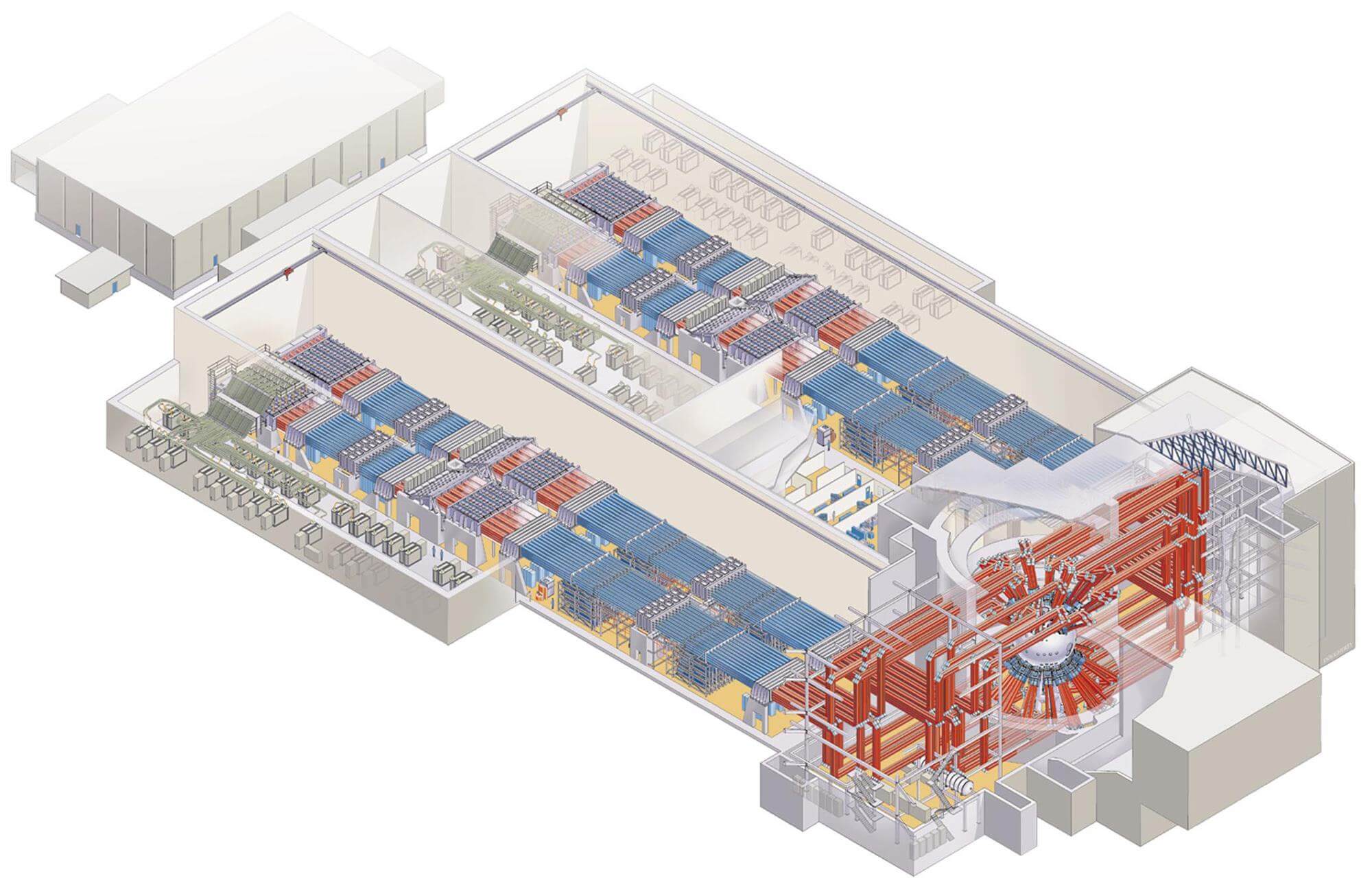

Bild: Die Experimentierkammer (blaue Kugel im Hintergrund) ist das Herz der National Ignition Facility.

2013 kam der Film «Star Trek Into Darkness» in die Kinos. In einer Schlüsselszene streiten sich der Kommandant Captain James T. Kirk und Chefingenieur Montgomery Scott im Maschinenraum der USS Enterprise. Im Unterschied zu den meisten Bildern in den Startrek-Filmen war die eindrucksvolle Kulisse hinter ihnen keinesfalls künstlich. Die Aufnahmen wurden in der National Ignition Facility NIF gemacht, dem Laserfusions-Forschungszentrum der USA.

Im Film erkennt man hinter den Hitzköpfen die blaue Verkleidung des Warp-Kerns. Auch das ist keine Kulisse, sondern das Herz des NIF: die Vakuumkammer, in der 192 Laserstrahlen auf ein winziges Fusionstarget treffen. Der Rest der komplexen Technik in diesem einmaligen Filmset besteht aus Messtechnik und vor allem aus Komponenten des weltweit grössten Lasers.

NIF ist Teil des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Livermore, Kalifornien. Das LLNL ist eine Regierungseinrichtung mit einem bewaffneten Posten am Eingang. Der Grund dafür ist auch in der Arbeit des NIF zu sehen.

NIF-Gebäude (Bild: NIF)

Die Hauptaufgabe des NIF sind Experimente und Simulationen, um die Sicherheit der amerikanischen Kernwaffen ohne Kernwaffentests zu gewährleisten. Ähnliches trifft übrigens auch für die französische Grossforschungseinrichtung Laser Mégajoule bei Bordeaux zu.

Man kann diesen Aspekt ethisch kritisch sehen, andererseits hat er, nach einer ersten erfolglosen Versuchsreihe, dem Laserfusionsprogramm vor 10 Jahren das Überleben gesichert. Ausserdem werden am NIF inzwischen Experimente aus dem Bereich der experimentellen Astrophysik durchgeführt, da sich im Fokus des Lasers Bedingungen wie in Sternen oder intergalaktischen Magnetfeldern simulieren lassen.

Bild: Die Experimentierkammer (blaue Kugel im Hintergrund) ist das Herz der National Ignition Facility.

2013 kam der Film «Star Trek Into Darkness» in die Kinos. In einer Schlüsselszene streiten sich der Kommandant Captain James T. Kirk und Chefingenieur Montgomery Scott im Maschinenraum der USS Enterprise. Im Unterschied zu den meisten Bildern in den Startrek-Filmen war die eindrucksvolle Kulisse hinter ihnen keinesfalls künstlich. Die Aufnahmen wurden in der National Ignition Facility NIF gemacht, dem Laserfusions-Forschungszentrum der USA.

Im Film erkennt man hinter den Hitzköpfen die blaue Verkleidung des Warp-Kerns. Auch das ist keine Kulisse, sondern das Herz des NIF: die Vakuumkammer, in der 192 Laserstrahlen auf ein winziges Fusionstarget treffen. Der Rest der komplexen Technik in diesem einmaligen Filmset besteht aus Messtechnik und vor allem aus Komponenten des weltweit grössten Lasers.

NIF ist Teil des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Livermore, Kalifornien. Das LLNL ist eine Regierungseinrichtung mit einem bewaffneten Posten am Eingang. Der Grund dafür ist auch in der Arbeit des NIF zu sehen.

NIF-Gebäude (Bild: NIF)

Die Hauptaufgabe des NIF sind Experimente und Simulationen, um die Sicherheit der amerikanischen Kernwaffen ohne Kernwaffentests zu gewährleisten. Ähnliches trifft übrigens auch für die französische Grossforschungseinrichtung Laser Mégajoule bei Bordeaux zu.

Man kann diesen Aspekt ethisch kritisch sehen, andererseits hat er, nach einer ersten erfolglosen Versuchsreihe, dem Laserfusionsprogramm vor 10 Jahren das Überleben gesichert. Ausserdem werden am NIF inzwischen Experimente aus dem Bereich der experimentellen Astrophysik durchgeführt, da sich im Fokus des Lasers Bedingungen wie in Sternen oder intergalaktischen Magnetfeldern simulieren lassen.

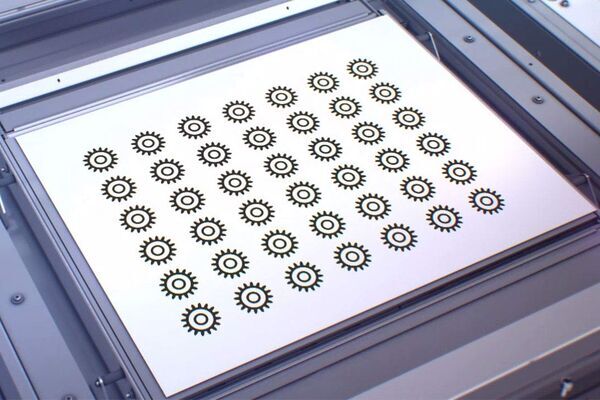

NIF wurde 2009 zu Baukosten von 3,4 Milliarden US-Dollar fertiggestellt. 192 Beamlines produzieren jetzt Laserpulse mit insgesamt über 2 Megajoule Energie. Das System kann maximal 4 bis 6 Pulse pro Tag liefern. In den Laserverstärkern stecken grosse Quader aus Neodym-Glas, die mit etwa 2 m langen Blitzlampen angeregt werden. Die Laserstrahlen haben vor der Fokussierung einen Querschnitt von 40 cm x 40 cm. Die Grösse dieser Strahlen und die extremen Qualitätsanforderungen haben dazu geführt, dass am LLNL optische Komponenten entwickelt und hergestellt wurden, die weltweit konkurrenzlos sind. Trotzdem ist die Belastung für die Optik so hoch, dass alle optischen Komponenten permanent überwacht und bei Bedarf ausgetauscht werden müssen.

Während die Energie der Pulse fest ist, lässt sich ihre Dauer in Grenzen regeln. Normalerweise liegt sie um die 25 Nanosekunden. Das ist wesentlich länger als die Dauer der Fusionsprozesse, die im Pikosekundenbereich ablaufen.

«Three, two, one – SHOT !»

Ein Experiment am NIF läuft ganz ähnlich ab wie ein Raketenstart. Alle haben die Versuchshalle zu verlassen. Der Kontrollraum mit den vielen Monitoren ist durch meterdicke Betonwände vom Laser und von der «Target Chamber», wo die Strahlen zusammenkommen, getrennt. Die Kondensatorbänke werden geladen, die Diagnosesysteme gecheckt und der Countdown beginnt.

«Three, two, one – SHOT !»- nach diesem Kommando geben die Kondensatoren die Energie in die Blitzlampen, die damit die gigantischen Verstärker «pumpen». Die Laserpulse laufen über eine Stecke von insgesamt 1.500 m durch die Verstärker und verschiedene Optiken. Am Ende werden sie noch in den UV-Bereich konvertiert und präzise auf das winzige Target fokussiert. Die geballte Energie presst das Target auf die hundertfache Dichte von Blei zusammen. Es herrschen 100 Millionen Kelvin bei einem Druck von 100 Milliarden Atmosphären. Die Minisonne leuchtet grell im Zentrum der winzigen Targetkugel.

Hunderte Sensoren zeichnen den Laserstrahl und die Fusion auf. 150 GB Daten pro Schuss kommen so zusammen. Danach beginnt der zweite Teil der Forschungsarbeit: die Auswertung der Daten und der Vergleich mit den Simulationen.

Allein über den Laser kann man Bücher schreiben – oder lesen. Das PR-Team des LLNL hat aber auch sehr gute Videos produziert, die den Ablauf eines Laserpulses in nur 5 min ziemlich gut wiedergeben:

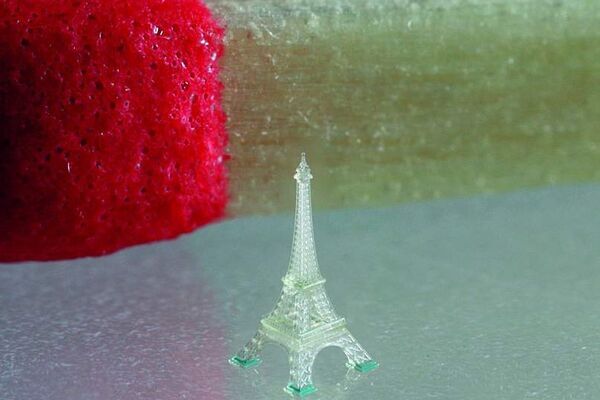

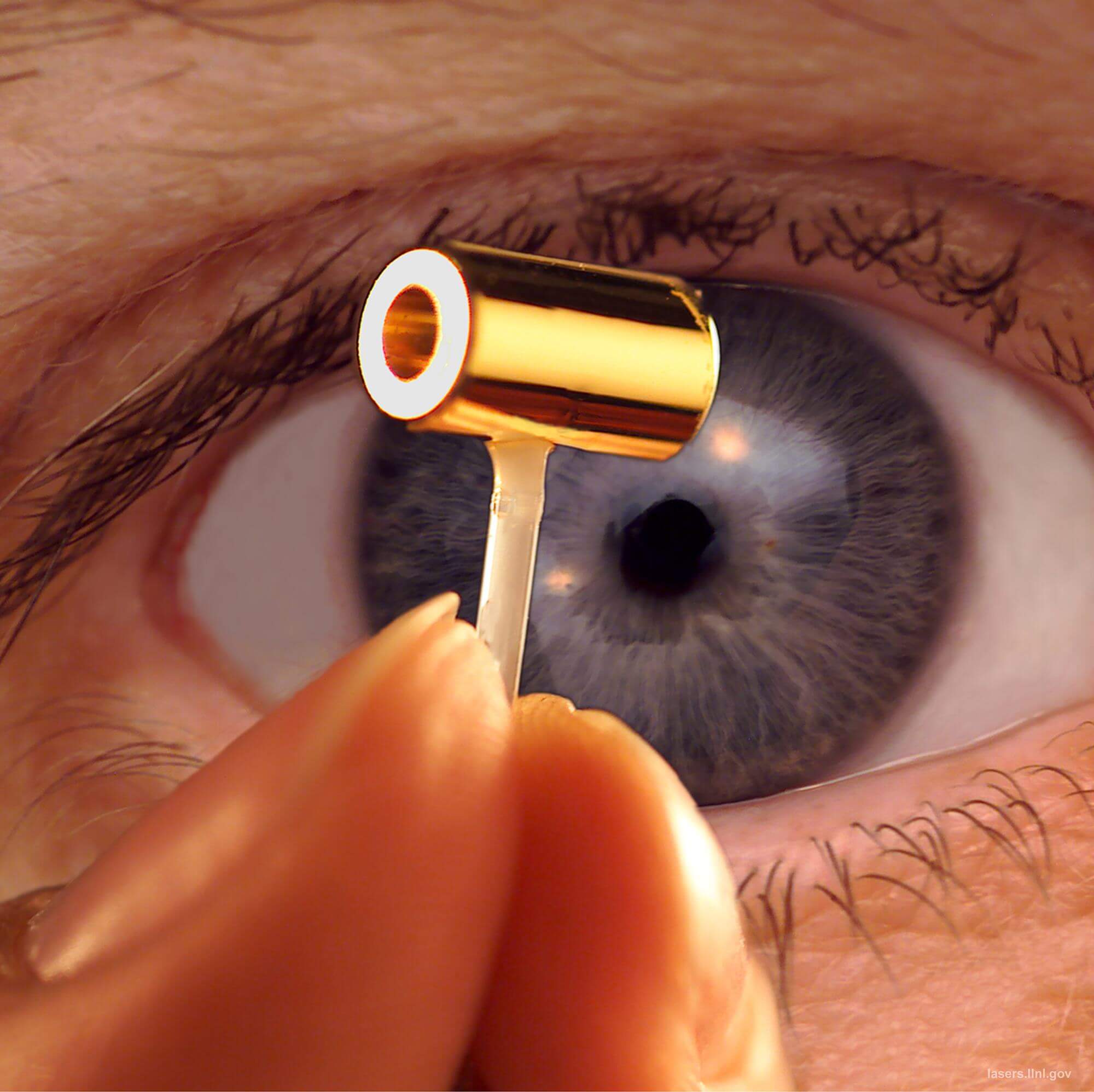

So klein und doch so wichtig: Das Target

Nach zehn Jahren Fusionsforschung am NIF zeigt sich, dass für den Erfolg zwei Dinge entscheidend sind: der Laser und das Target. Das Target ist eine Kugel von 2 mm Durchmesser, die in einem kleinen Zylinder steckt, der auf einer gekühlten Spitze in den Laserfokus gehalten wird. Vor der Zündung ist das Target auf 18 Kelvin (-255 °C) gekühlt.

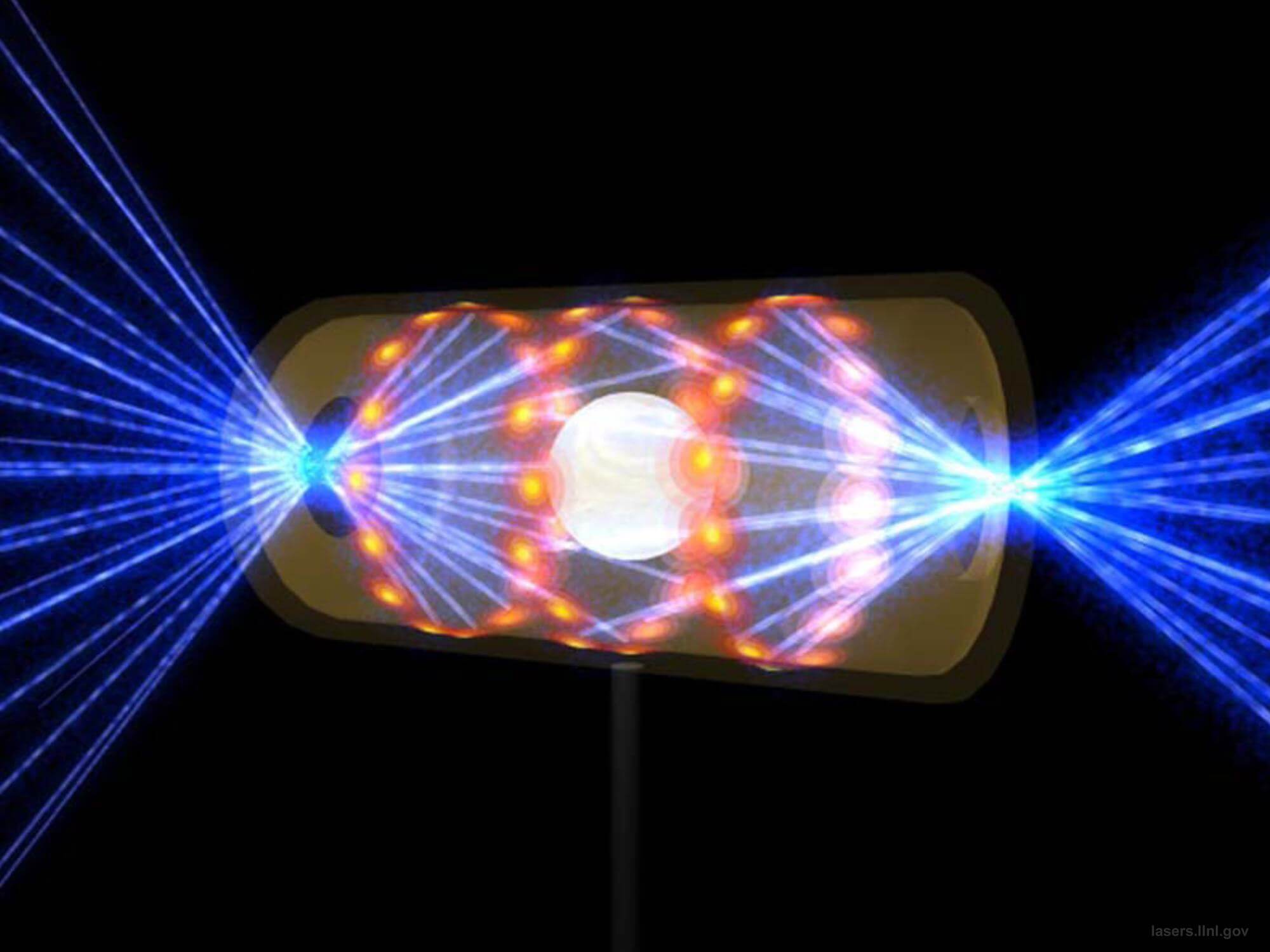

Die 192 Strahlen sind auf unter 50 µm genau auf die zwei Enden des Zylinders ausgerichtet. Der Zylinder wird von den amerikanischen Physikern «Hohlraum» genannt, ein Erbe aus den Frühzeiten der Strahlungsforschung. Der Hohlraum hat einen Durchmesser von 5 mm und eine Länge von 9 mm. Er besteht aus Gold oder abgereichertem Uran. Ähnlich wie in der Wasserstoffbombe soll er nach der Zündung durch den Laserpuls einen maximalen (Röntgen-)Strahlungsdruck auf das Fusionstarget entwickeln. Die Targetkugel implodiert explosionsartig, die Fusionspartner werden über den Trägheitseinschluss fusioniert.

Das Target ist eine Kugel aus Beryllium, Plastik oder Diamant. Diese Kugel wird mit dem Fusionsmaterial Deuterium und Tritium über eine winzige Röhre befüllt. Das Material wird als Gas eingefüllt und setzt sich bei Abkühlung als gleichmässige Schicht auf der Innenseite der Kugel ab. Die Schicht darf nicht mehr als 10 nm von der idealen Kugelform abweichen. Heute werden diese Kügelchen in monatelanger Feinarbeit hergestellt. In einem zukünftigen Laserfusionskraftwerk sollen dann Dutzende von ihnen pro Sekunde verbrannt werden.

Bild: Target-Kugel aus Beryllium, Plastik oder Diamant.

Bei der Zündung der Fusion wird zwischen der indirekten (indirect drive) und der direkten (direct drive) Zündung unterschieden. Indirekt bedeutet, dass der Laser zuerst den Hohlraum trifft und dessen intensive Röntgenstrahlung das eigentliche Target erhitzt und komprimiert. Bei der direkten Methode übernimmt das der Laser selbst. Die Methode wird unter anderem am Laboratory for Laser Energetics LLE der Universität Rochester in den USA untersucht.

Bild: Der Hohlraum mit dem Target hat in etwa die Grösse eines TicTacs. (Bild LLNL)

Das Problem dabei ist offensichtlich: Damit die Fusion optimal gelingt, muss das Fusionsmaterial in der Targetkugel möglichst symmetrisch kollabieren. Winzige Abweichungen vom Optimum haben grosse Folgen. Ist der Laserpuls nicht exakt symmetrisch oder nicht exakt ausgerichtet, kann das Verfahren nicht optimal funktionieren. Damit wird auch klar, warum die Targetgeometrie bis in den Nanometerbereich eine ebenso entscheidende Rolle für den experimentellen Erfolg spielt wie der optimal justierte Laserpuls. Ein Grund für den Erfolg im Dezember 2022 war eine robustere Targetgeometrie.

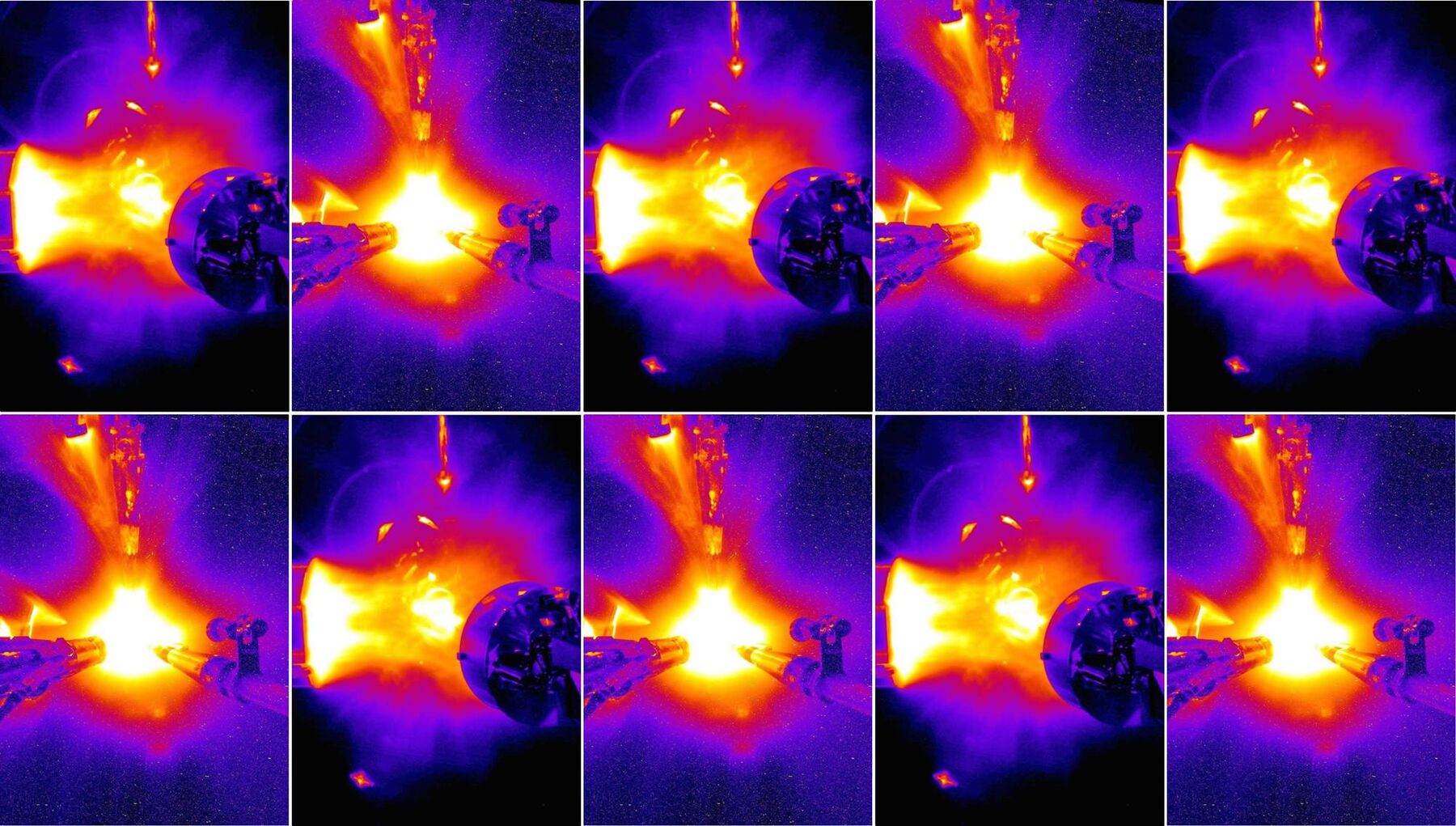

Bild: Simulation des Zündprozesses: Die Laserstrahlen treffen auf die Enden des Hohlraums und lösen Röntgenpulse aus, die das Target zur Implosion bringen (Bild: LLNL)

Der Durchbruch

Bei physikalischen Experimenten gibt es manchmal einen Gänsehautmoment: Wenn bei einem Versuch die Zeiger ausschlagen, weiter ausschlagen, und bis zum Anschlag gehen. Einen solchen Moment gab es am NIF bei shot N210808 im August 2021. Die Neutronenenergie des Fusionsversuchs lag beim 25-fachen des besten vorherigen Versuchs. Allen war sofort klar: Die «Ignition» – die Zündung eines echten Fusionsprozesses – war eben passiert.

Der Erfolg wurde wissenschaftlich begutachtet und im Januar 2022 offiziell verkündet. Die Erklärung war allerdings etwas schwierig, weil man dafür tief in die Details der Fusion eintauchen musste.

Das Experiment wurde danach mehrfach wiederholt, ohne an die hohen Werte anzuschliessen. Bis zum 5. Dezember 2022. Mitten in der Nacht, um 1:03 Ortszeit, in Livermore in Kalifornien, gelang ein Experiment mit noch mehr Erfolg. Dieses Mal kam endlich mehr Energie aus der Fusion heraus als der Laserpuls hineingegeben hatte. Noch in der Nacht begann ein intensiver Austausch zwischen den beteiligten Wissenschaftlern. Auch dieses Mal gab es Gänsehaut und Freudentränen.

Wenige Tage später wurde ein externes Team zusammengerufen, um die Messdaten zu prüfen. Am 13. Dezember verkündete die amerikanische Energieministerin Jennifer Granholm auf einer Pressekonferenz das Ergebnis offiziell. Sie sagte «es ist ein grosser Schritt in Richtung des Ziels des Präsidenten, die kommerzielle Fusion innerhalb eines Jahrzehnts zu erreichen.»

Die Weltpresse war alarmiert und diese eher wissenschaftliche Neuheit schaffte es in die Abendnachrichten. Ein Laserpuls von 2,05 Megajoule hatte über 3 MJ an Fusionsenergie erzeugt. 300 MJ elektrische Energie waren dafür nötig. Nach der Kompression war eine Fusionsreaktion angesprungen und hatte 4 % des Fusionsmaterials in Helium und Neutronen verwandelt.

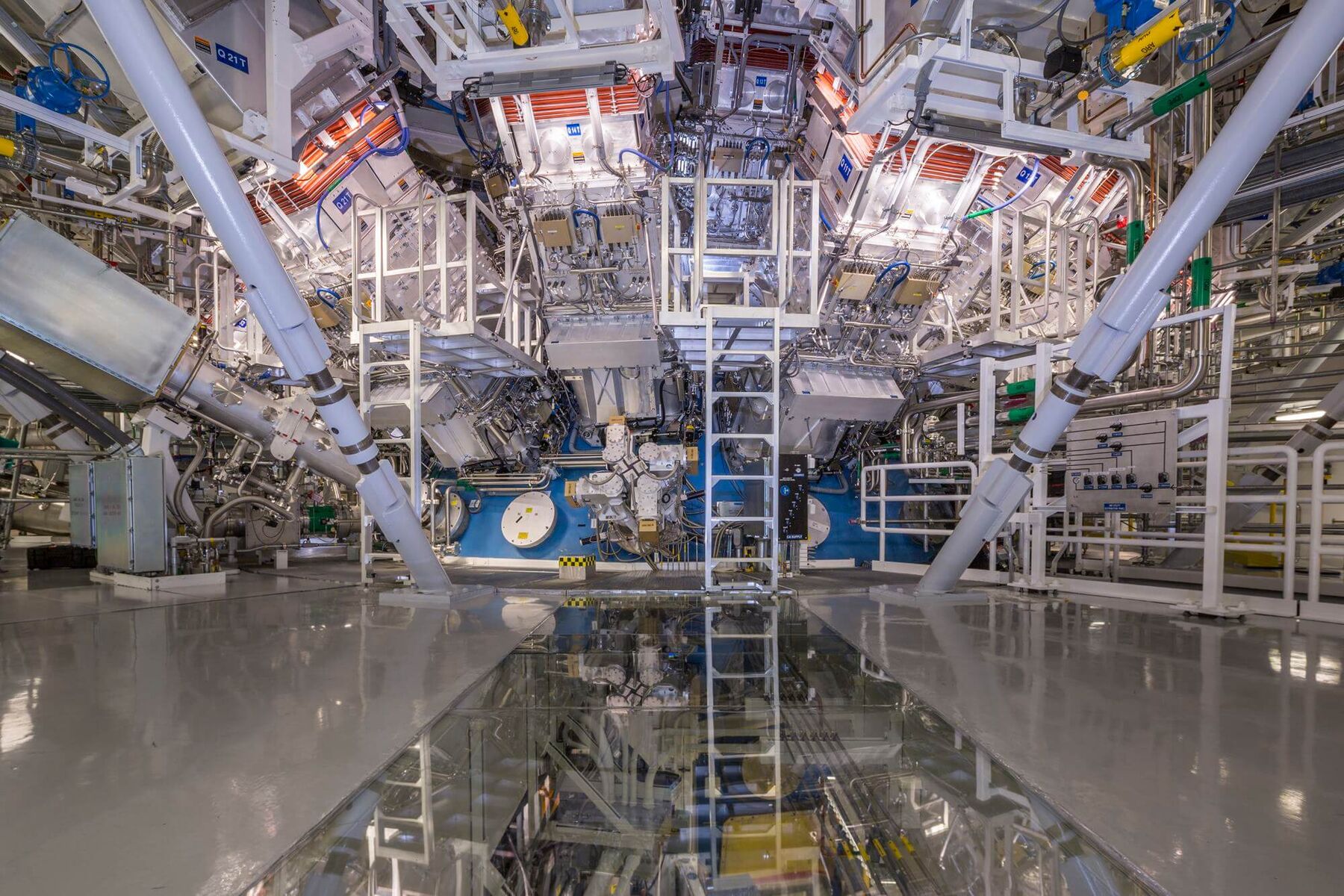

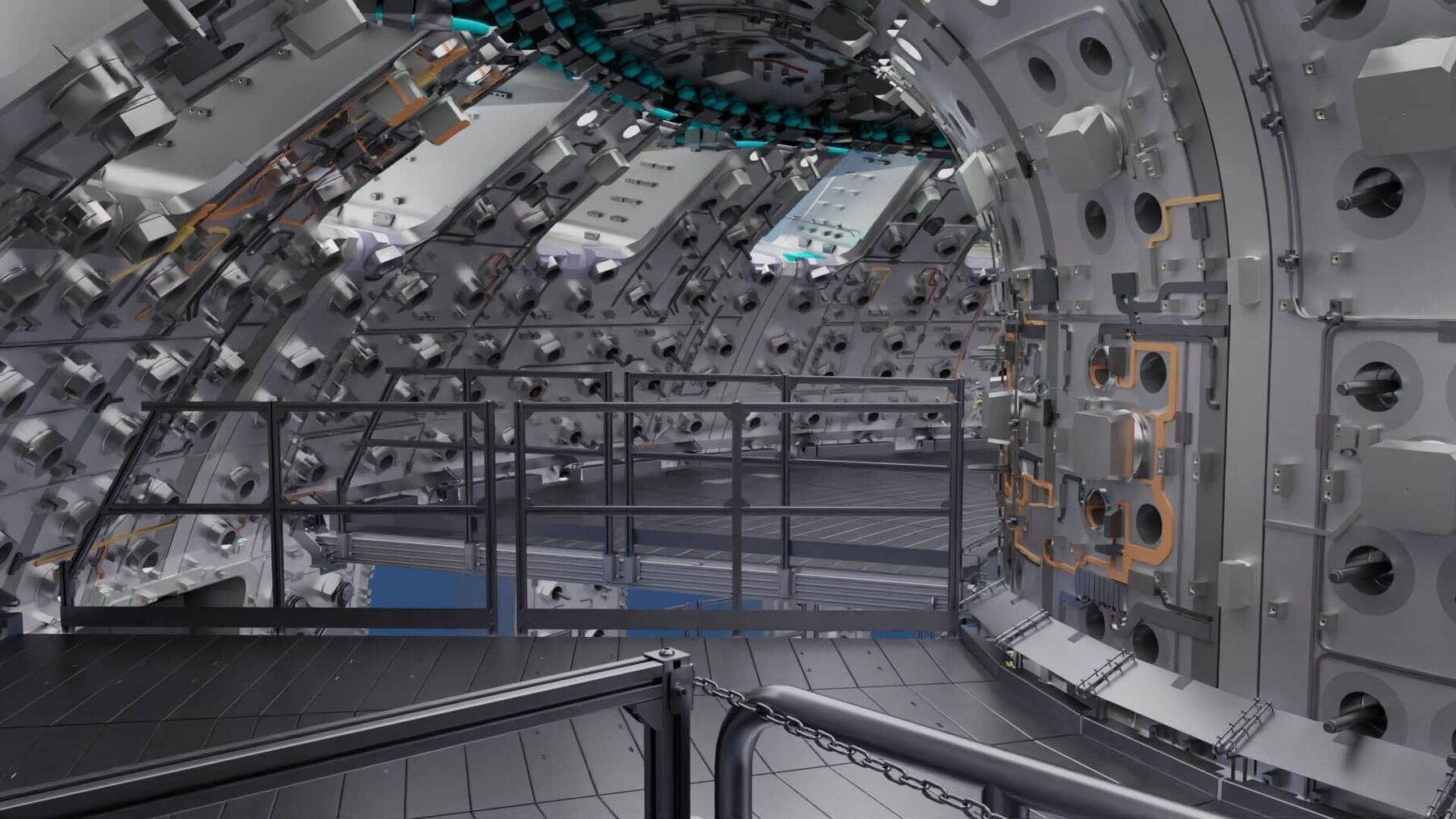

Bild: Plattform im Inneren der ITER-Vakuumkammer. (Bild: Brigantium und Bentley Systems, ITER)

Die Fusionsforschung läuft seit etwa 70 Jahren. ITER, das grosse Gemeinschaftsprojekt für den Test der Fusion mit magnetischem Einschluss soll im Dezember 2025 anlaufen. Auch das NIF brauchte 18 Jahre vom Plan bis zum ersten Laserschuss 2012. Bis zum ersten Erfolg im Sommer 2021 waren es sogar 27 Jahre. Und in einer Dekade soll jetzt die kommerzielle Fusion laufen?

Die Forschung hat die entsprechende Vorarbeit schon geleistet. Einer der diese Arbeiten kennt, ist Professor Constantin Haefner. Er ist der Sprecher für Fusion im Beraterkreis des deutschen Forschungsministeriums BMF, der oberste Fusionsexperte der Fraunhofergesellschaft und seit November 2019 Direktor des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik. Davor leitete er als Program Director am Lawrence Livermore National Laboratory das dortige Advanced Photon Technologies Program. Kurz gesagt war er dort der Experte für die Laser der nächsten Generation.

Er war auch dabei, als in Kalifornien vor zehn Jahren das LIFE [Laser Inertial Fusion Engine] Projekt mit 384 Lasern für ein Inertial Fusion Power Plant konzipiert wurde. Die Anforderungen waren 10 bis 20 Laserpulse pro Sekunde zu liefern. Den passenden Laser hat er dann mit seinem Team gebaut. 10 Hertz Repetitionsrate und 200 J Pulsenergie liefert er. Anstelle der Blitzlampen wird er mit Laserdioden gepumpt, die wesentlich energieeffizienter sind. «Mit grösseren Querschnitten in den Optiken lässt sich so ein System auf acht bis zehn Kilojoule skalieren» so Häfner. Das System mit 200 J wurde an die europäische Extreme Light Infrastructure geliefert, wo er seit Jahren als Teil des HAPL-Systems läuft. Mit einigen Hundert dieser Laser kann man sich den Fusionslaser der nächsten Generation vorstellen.

Zukünftiger Laserfusionsreaktor aus dem LIFE-Projekt. (Bild: Lawrence Livermore National Laboratory, Public domain, via Wikimedia Commons)

Bild: Plattform im Inneren der ITER-Vakuumkammer. (Bild: Brigantium und Bentley Systems, ITER)

Die Fusionsforschung läuft seit etwa 70 Jahren. ITER, das grosse Gemeinschaftsprojekt für den Test der Fusion mit magnetischem Einschluss soll im Dezember 2025 anlaufen. Auch das NIF brauchte 18 Jahre vom Plan bis zum ersten Laserschuss 2012. Bis zum ersten Erfolg im Sommer 2021 waren es sogar 27 Jahre. Und in einer Dekade soll jetzt die kommerzielle Fusion laufen?

Die Forschung hat die entsprechende Vorarbeit schon geleistet. Einer der diese Arbeiten kennt, ist Professor Constantin Haefner. Er ist der Sprecher für Fusion im Beraterkreis des deutschen Forschungsministeriums BMF, der oberste Fusionsexperte der Fraunhofergesellschaft und seit November 2019 Direktor des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik. Davor leitete er als Program Director am Lawrence Livermore National Laboratory das dortige Advanced Photon Technologies Program. Kurz gesagt war er dort der Experte für die Laser der nächsten Generation.

Er war auch dabei, als in Kalifornien vor zehn Jahren das LIFE [Laser Inertial Fusion Engine] Projekt mit 384 Lasern für ein Inertial Fusion Power Plant konzipiert wurde. Die Anforderungen waren 10 bis 20 Laserpulse pro Sekunde zu liefern. Den passenden Laser hat er dann mit seinem Team gebaut. 10 Hertz Repetitionsrate und 200 J Pulsenergie liefert er. Anstelle der Blitzlampen wird er mit Laserdioden gepumpt, die wesentlich energieeffizienter sind. «Mit grösseren Querschnitten in den Optiken lässt sich so ein System auf acht bis zehn Kilojoule skalieren» so Häfner. Das System mit 200 J wurde an die europäische Extreme Light Infrastructure geliefert, wo er seit Jahren als Teil des HAPL-Systems läuft. Mit einigen Hundert dieser Laser kann man sich den Fusionslaser der nächsten Generation vorstellen.

Zukünftiger Laserfusionsreaktor aus dem LIFE-Projekt. (Bild: Lawrence Livermore National Laboratory, Public domain, via Wikimedia Commons)

Fusion auf der Überholspur: Start-ups

Im Bereich der kontrollierten Fusion haben mehrere Start-ups Geld eingesammelt, um schneller als die Forschung einen funktionierenden Fusionsreaktor zu bauen. Fairerweise muss man sagen, dass fast alle Investitionen bislang in die Ideen mit magnetischen Einschluss flossen. inzwischen gibt es auch eine Handvoll Firmen, die die Laserfusion angehen. Dabei wagen sie sich sowohl an die klassische DT-Reaktion als auch an die ambitionierte pB-Fusion.

Fast Ignition: Zündung mit ultraschnellen Protonen

Unter anderem schauen die Start-ups auch auf eine neue Art der Fusionszündung, die «Fast Ignition». Dabei wird das Fusionsmaterial mit einem energiereichen Nanosekundenpuls komprimiert und dann mit einem zweiten, ultrakurzen Puls (UKP) gezündet. Die UKP-Laser liefern Pulse im Piko- oder Femtosekundenbereich und dadurch eine extrem hohe Intensität. Damit wird das Zündmaterial in kürzester Zeit auf kosmische Geschwindigkeiten beschleunigt. Mit der Idee werden derzeit auch neue Elementarteilchenbeschleuniger entwickelt.

Start-up Focused Energy

Professor Markus Roth, CEO des deutsch-amerikanischen Start-ups Focused Energy, erklärt den Ansatz: «Wir wollen einen Effekt nutzen, der als Target Normal Sheath Acceleration TNSA bekannt ist. Dabei werden Protonen durch den Laserpuls effektiv auf 10% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt.» Diese Protonen geben ihre Energie an das komprimierte Fusionsgemisch ab, die Fusion startet. Idealerweise startet eine Kettenreaktion, das Wasserstoffbrennen. Die Fusion könnte brennen, bis das Deuterium im Target verbraucht ist. Dieser Ansatz hat auch den Charme, dass die Anforderungen an die Targetgeometrie und an die Präzision des Laserstrahls deutlich geringer sind als in der Versuchsanordnung am NIF.

Roth und seine Partner bei Focused Energy wollen in den nächsten 12 Monaten mit dem Bau einer neuen Versuchsanlage an der Universität von Texas in Austin beginnen. Vier grosse Lasersysteme sind geplant für diese «T-Star Facility». Sie werden alle 3 Minuten einen Laserpuls mit Kilojoule-Energien und einer Spitzenleistung um 10 Petawatt liefern. Sie können ns und fs-Pulse liefern. Auf einem Viertel der Fläche von NIF sollen dann in Texas die Fusionsphysik weiter erforscht werden, wobei die Texaner grünes Laserlicht direkt auf das Target schicken wollen. Ab 2025 soll dann eine weitere Anlage folgen, die ab 2028 die Fusion im Dauerbetrieb zeigen soll: «Mit dem Direct- Drive und der Proton Fast Ignition wollen wir nicht nur die Zündung zu zeigen, sondern auch einen Gain von ungefähr 30» fasst Roth das Ziel zusammen.

Story: Die Geschichte des Lasers und seine Zukunft

Start-up Marvel Fusion

Georg Korn, CTO beim Start-up Marvel Fusion, setzt auf die Fusion von Bor und Wasserstoff (also Protonen). «Wir nehmen nanostrukturierte Targets, die nur aus Fusionsmaterial bestehen. Bor hat den Vorteil, dass man es gut bearbeiten kann.» Hier wird mit UKP-Technik gearbeitet, die die Protonen werden effektiv auf hohe Energien beschleunigt und zum Zünden genutzt. Der Ansatz wird auch als nicht-thermisch beschrieben, weil die Prozesse der Energieeinspeisung und Beschleunigung so schnell ablaufen, dass kein thermischer Ausgleich möglich ist. Auch bei Marvel Fusion geht man davon aus, dass die beschleunigten Protonen eine Kettenreaktion starten. «Wir machen derzeit viele aufwendige Simulationen und Experimente an bestehenden Petawatt-Lasern» beschreibt Korn den Stand der Arbeiten. Ab 2024 wollen sie eine eigene Anlage bauen, die 2027 betriebsbereit sein soll.

Warum Laser?

Zur Zeit sind etwa 33 Start-ups im Bereich der Fusionsenergie am Start. Die meisten arbeiten an Systemen, die das Fusionsplasma mit grossen Magneten einschliessen wollen. Diese Systeme stehen nicht im Fokus dieses Textes, warum kommt dann die laserbasierte Fusion überhaupt zur Sprache? «Die Laserfusion hat mehrere Vorteile,» beantwortet Professor Roth die Frage. «Zuerst einmal können Laser weit entfernt von der eigentlichen Fusion stehen. Dadurch können sie im Betrieb gewartet werden.» Ohne Magneten ergeben sich auch viel einfachere Optionen für den Bau der Reaktionskammer: «Die kann jetzt aus Materialien bestehen, die viel hitzebeständiger und strahlungsresistenter sind als bei den Magnetkammern.»

Als nächstes ist die Frage des Be- und Entladens von Brennstoff dramatisch einfacher. Die Laser zur Erzeugung von EUV-Strahlung zeigen schon heute, wie zum Beispiel tropfenförmige Targets in industriellem Umfeld funktionieren. Georg Korn von Marvel Fusion sieht noch einen Unterschied: «Der Laser kann unglaublich schnell Energie zum Zünden deponieren. Die nicht-thermischen Prozesse sind nur mit dem Kurzpuls-Laser möglich.»

Warum Laser?

Zur Zeit sind etwa 33 Start-ups im Bereich der Fusionsenergie am Start. Die meisten arbeiten an Systemen, die das Fusionsplasma mit grossen Magneten einschliessen wollen. Diese Systeme stehen nicht im Fokus dieses Textes, warum kommt dann die laserbasierte Fusion überhaupt zur Sprache? «Die Laserfusion hat mehrere Vorteile,» beantwortet Professor Roth die Frage. «Zuerst einmal können Laser weit entfernt von der eigentlichen Fusion stehen. Dadurch können sie im Betrieb gewartet werden.» Ohne Magneten ergeben sich auch viel einfachere Optionen für den Bau der Reaktionskammer: «Die kann jetzt aus Materialien bestehen, die viel hitzebeständiger und strahlungsresistenter sind als bei den Magnetkammern.»

Als nächstes ist die Frage des Be- und Entladens von Brennstoff dramatisch einfacher. Die Laser zur Erzeugung von EUV-Strahlung zeigen schon heute, wie zum Beispiel tropfenförmige Targets in industriellem Umfeld funktionieren. Georg Korn von Marvel Fusion sieht noch einen Unterschied: «Der Laser kann unglaublich schnell Energie zum Zünden deponieren. Die nicht-thermischen Prozesse sind nur mit dem Kurzpuls-Laser möglich.»

Ausblick

Bislang hält sich der alte Witz der Fusionsforschung, dass das erste Fusionskraftwerk noch 30 Jahre entfernt ist – das galt 1950 genauso wie 2010. «Ganz klar, ich verabschiede mich von dieser 20 oder 30 Jahre-Regelung,» positioniert sich Markus Roth. «Wir haben in den letzten Jahren sowohl bei der Magnet- als auch bei der Trägheitsfusion gewaltige Fortschritte gemacht. Bei der Laserfusion wollen wir bis zum Ende dieses Jahrzehnts Zündung und Gain gezeigt haben. Unser Ziel ist, Mitte der 2030er das erste Kraftwerk am Start zu haben.» Das wäre in 15 Jahren.

Viele Probleme sind bis dahin zu lösen: Für den Laser und den Brennstoff sind mehrere Varianten im Rennen, ebenso für die Targetgeometrie. Wie dWie die Targets in grossen Mengen preisgünstig zu produzieren sind – eine offene Frage. Falls sich DT als Brennstoff durchsetzt, muss die kontinuierliche Tritiumerzeugung geklärt werden.

«Bei den UKP-Lasern müssen die Repetitionsraten auf 10 Hz und die Pulsenergien auf Kilojoules skaliert werden. Da ist noch eine neue Generation von leistungsstarken, diodengepumpten Lasern nötig» schätzt Georg Korn die Lage ein. Die Kooperation von Marvel Fusion mit den Firmen Trumpf, Thales und Siemens Energie, die im März 2022 verkündet wurde, zeigt schon, wie eng Forschung, Industrie und Startups heute schon zusammenarbeiten.

Die «7 Wonders of NIF»

Solange die Laser- und Targettechnologien nicht fixiert sind, bleiben für die eigentliche Kraftwerkstechnik viele Fragen offen: Wie soll die Wärme abgeführt werden? Wie soll der Brennstoff zugeführt werden? Welcher Strahlenschutz ist nötig? Und vor allem: Geht das profitabel?

Für die gesellschaftliche Akzeptanz wird die Emission radioaktiver Strahlung und die Produktion strahlender Abprodukte eine grosse Rolle spielen. Die Fusion ist sicher umweltfreundlicher als die Kernspaltung, aber diesen Unterschied gilt es noch überzeugend zu kommunizieren.

Die niedrige Akzeptanz für nukleare Technologien besonders in Europa hat noch ein anderes Problem hervorgerufen: Für die Lösung der technischen Probleme müssen Fachpersonal auf allen Ebenen ausgebildet werden. Auch das wird Zeit und viel politischen Willen brauchen.

Das Potential der Fusionstechnologie ist riesig, die aktuellen Fortschritte sind ermutigend. Einige Regierungen reagieren darauf, die USA zum Beispiel entwickeln ein neues Förderprogramm. Allerdings sieht es so aus, als ob nur private Initiativen die nötige Effizienz aufbringen können, um in diesem Jahrzehnt ein tragfähiges Kraftwerkskonzept zu entwickeln. Das in weiteren 10 Jahren umzusetzen, wäre eine beeindruckende Leistung.

Am NIF gibt es eine Wandzeitung mit den «7 Wonders of NIF», den technischen Geniestreichen, die für die erfolgreichen Experimente nötig waren. Wenn die laserbasierte Kernfusion im Klimawandel eine Rolle spielen soll, brauchen wir noch sehr viel mehr Wunder.

Weitere Artikel, die Sie interessieren könnten

Mehr Wissen. Immer auf dem Laufenden sein. Folge uns auf Linkedin.

Multimediastorys von «Technik und Wissen»

Impressum

Informationen

Weitere Artikel

Veröffentlicht am: