Dem elektrischen Kontaktwiderstand auf der Spur

Innere Struktur und elektrische Eigenschaften von CFKs genau vermessen

Mit Kohlenstofffasern verstärkte Kunststoffe (CFKs) sind besonders in der Automobilindustrie und Luftfahrt gefragt. Forschende der Universität Kassel haben eine Methode entwickelt, mit der sie innere Struktur und elektrische Eigenschaften von CFKs genau vermessen können – insbesondere an Kontaktflächen mit metallischen Bauteilen.

Redaktionelle Bearbeitung: Technik und Wissen

Als beliebter Verbundwerkstoff sind mit Kohlenstofffasern verstärkte Kunststoffe bereits gut erforscht. Sie sind leicht, dennoch fest und leiten elektrischen Strom. Im Rahmen der Grundlagenforschung an der Universität Kassel wird der Kontakt zwischen CFKs und Metall charakterisiert. «Je mehr wir über die elektrische Verbindung der beiden Werkstoffe wissen, desto gezielter können wir sie zum Beispiel im Fahrzeugbau nutzen», beschreibt Elisabeth Eckel, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Fahrzeugsysteme und Grundlagen der Elektrotechnik (Prof. Ludwig Brabetz). Bisher sind die Kontaktstellen jedoch mit normalen Messmethoden schwer zu charakterisieren. Deshalb entwickelten die Forschenden in einem Kooperationsprojekt mit dem Anwendungszentrum UNIfipp des Fachgebiets Kunststofftechnik (Prof. Hans-Peter Heim) eine neuartige Herangehensweise.

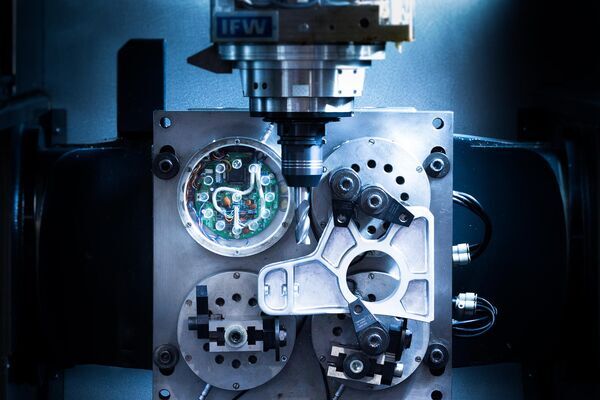

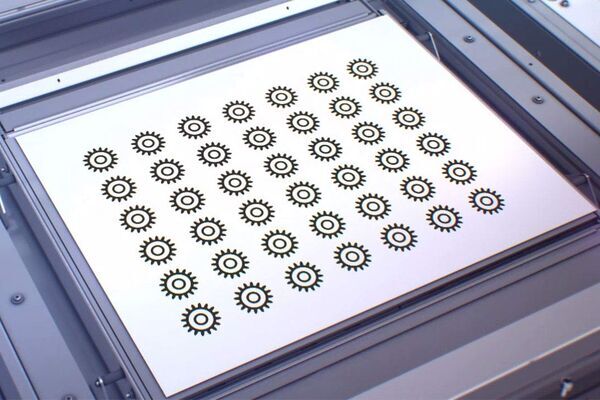

Sie entwarfen dafür eigens Probekörper, welche im sogenannten Montagespritzgiessverfahren hergestellt wurden. Das mit Kohlenstofffasern gefüllte Kunststoffgranulat wird im schmelzeförmigen Zustand in eine Form eingespritzt. Das Besondere: An definierten Stellen dieser Form umfliesst der Kunststoff metallische Einlegeteile, die Kontaktstifte. So werden sie fester Bestandteil des CFK-Bauteils. «Die Anordnung der Kohlenstofffasern beeinflusst die lokale Widerstandsverteilung und letztendlich den Stromfluss zwischen Kontaktstift und Kunststoff. Für zukünftige Anwendungen beider Werkstoffe ist die Qualität dieses Kontakts ausschlaggebend», erläutert André Schlink, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Kunststofftechnik.

Hier setzten die Forschenden der beiden Fachgebiete an. «Wir haben eine Methode entwickelt, die erstmals diese lokale innere Struktur des CFK – also die Orientierung der Kohlenstofffasern vor allem um den Kontaktstift herum – elektrisch erfasst und somit direkte Rückschlüsse über den Kontaktwiderstand erlaubt», erklärt Klara Wiegel, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Fahrzeugsysteme und Grundlagen der Elektrotechnik (Prof. Ludwig Brabetz). Die Forschenden charakterisierten den Probekörper mittels Röntgenmikrotomographie und machten mit einem Algorithmus einzelne Fasern sichtbar. Zusätzlich bestimmten sie elektrische Potenziale an der gesamten Oberfläche. Rund um den Kontaktstift identifizierten die Forschenden Bereiche, die sich durch die Orientierung der Fasern in Relation zu dem Kontaktstift unterscheiden.

Veröffentlichung: Eckel, Elisabeth et al. “Determination of Local Electrical Properties Using a Potential Field Measurement for Electrically Conductive Carbon Fiber Reinforced Plastics with Metal Contact Pins Joined via Injection Molding.” Polymers vol. 14,14 2805. 9 Jul. 2022, doi:10.3390/polym14142805

Weitere Artikel, die Sie interessieren könnten

Mehr Wissen. Immer auf dem Laufenden sein. Folge uns auf Linkedin.

Multimediastorys von «Technik und Wissen»

Impressum

Textquelle: Universität Kassel

Bildquelle: Universität Kassel

Redaktionelle Bearbeitung: Technik und Wissen

Informationen

Universität Kassel

www.uni-kassel.de

Weitere Artikel

Veröffentlicht am: