Pacman-Wettbewerb als wichtiger Vergleich für Studierende

Der Studiengang Systemtechnik an der FHNW vermittelt angehenden Ingenieuren die Fähigkeiten, um Maschinen, Anlagen und Apparate für die zukünftige Produktionswelt zu entwickeln. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei ein Wettkampf, in dem die Studierenden mit selbstentwickelten Robotern antreten. Wieso dieser Vergleich so wichtig ist, erklärt Prof. Dr. Jürg Keller im Interview.

Im Pacman-Wettbewerb treten Studierende des Bachelorstudiengangs Systemtechnik gegeneinander an. Was für Aufgaben gilt es in diesem zu bewältigen?

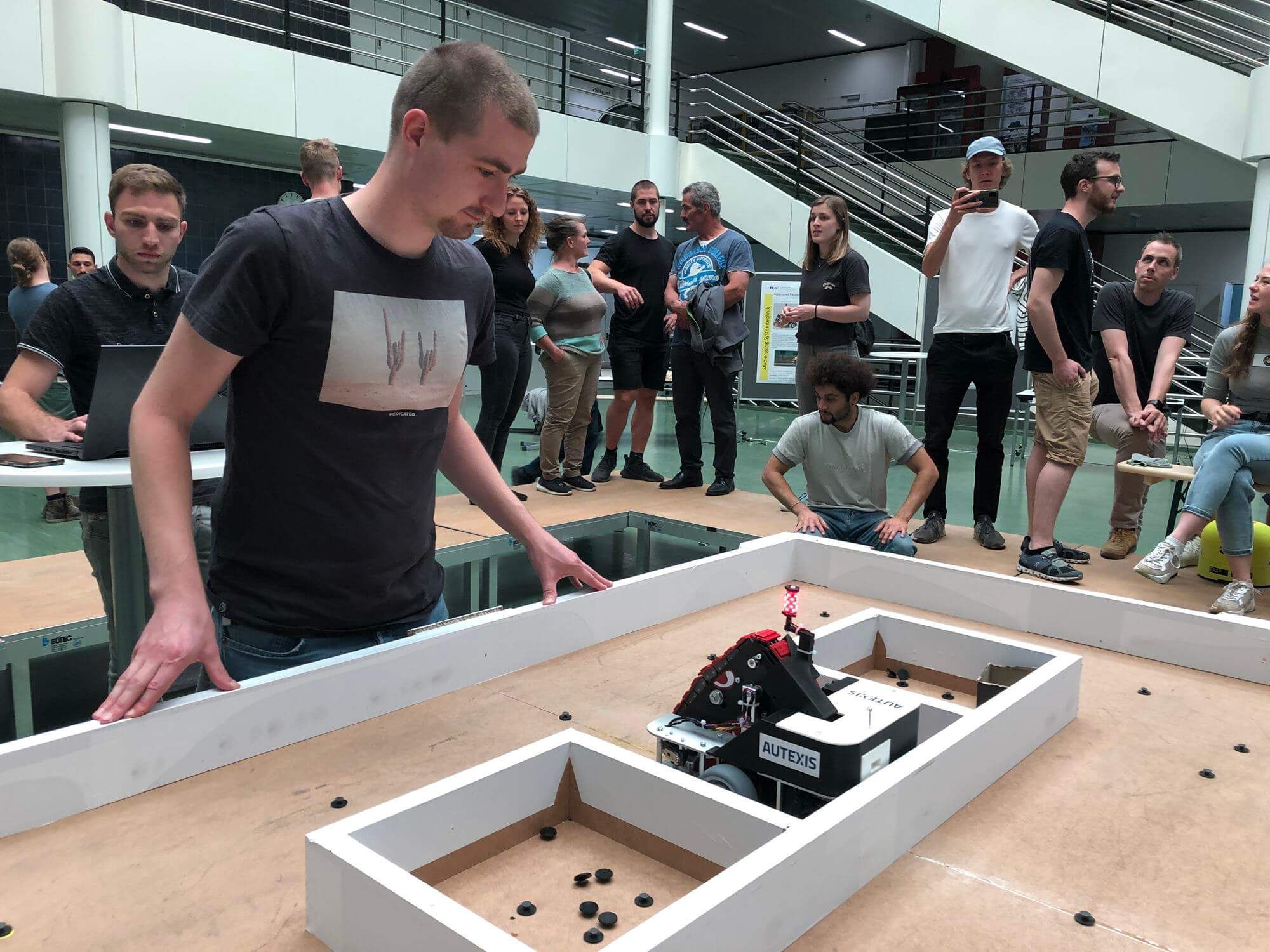

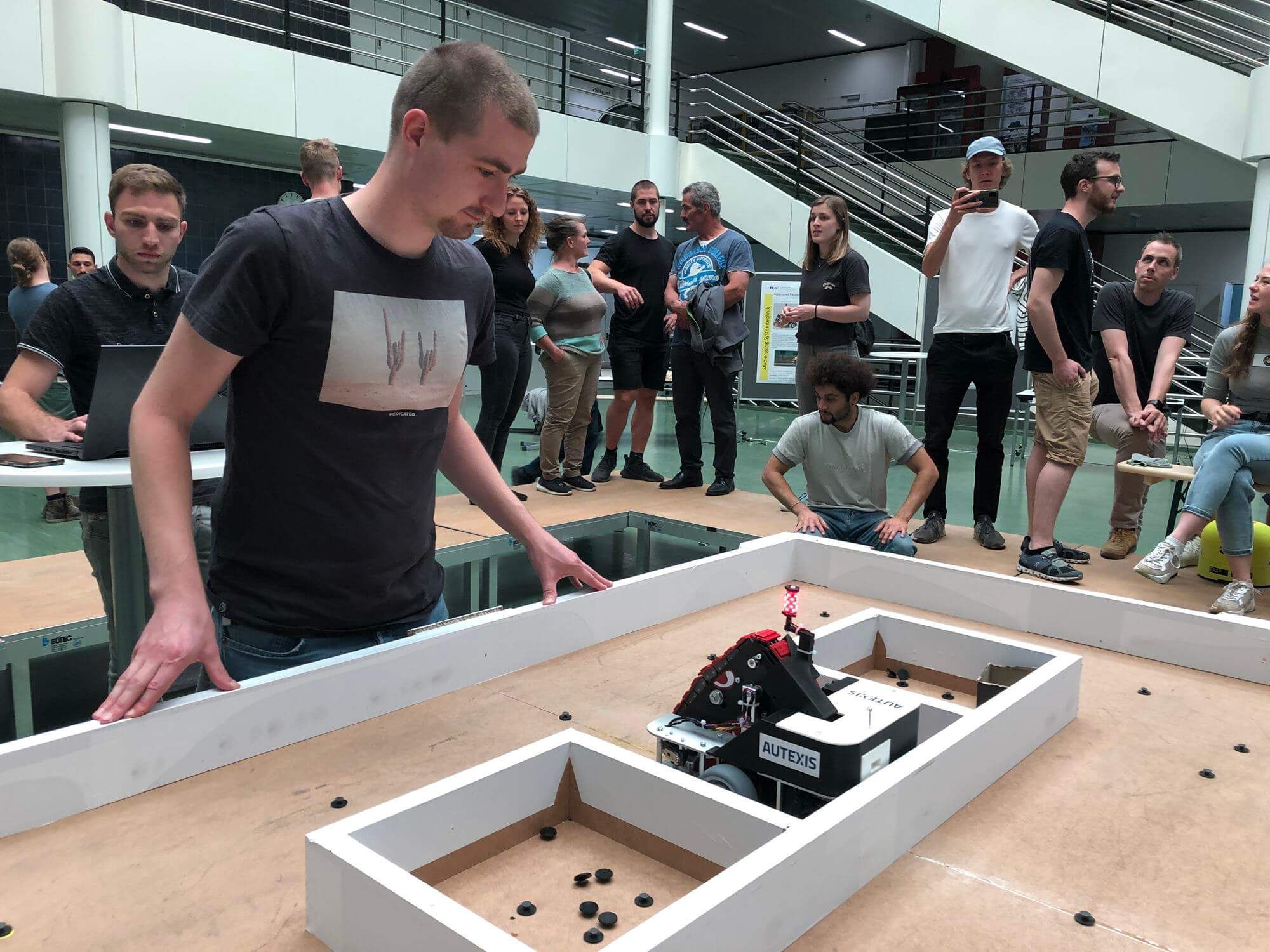

Es sind insgesamt vier Aufgaben, die sich vom Schwierigkeitsgrad von Aufgabe zu Aufgabe steigern. Bei der ersten muss der Roboter fünf Scheiben einsammeln und anschliessend in seine Ausgangslage zurückfahren. Bei der zweiten muss dieser in einer bestimmten Zeit möglichst viele Scheiben einsammeln. Die dritte Aufgabe ist ähnlich wie die zweite, wobei der Roboter hier wieder in seine Ausgangslage zurückfahren muss. Bei der vierten und schwierigsten Aufgabe befinden sich zwei Pacman auf dem Spielfeld und es geht bei dieser darum, mehr Spielsteine als der Gegner einzusammeln. Rammt ein Roboter den anderen, scheidet dieser aus.

Diese Aufgaben klingen anspruchsvoll. Was sind bei deren Bewältigung die grössten Herausforderungen?

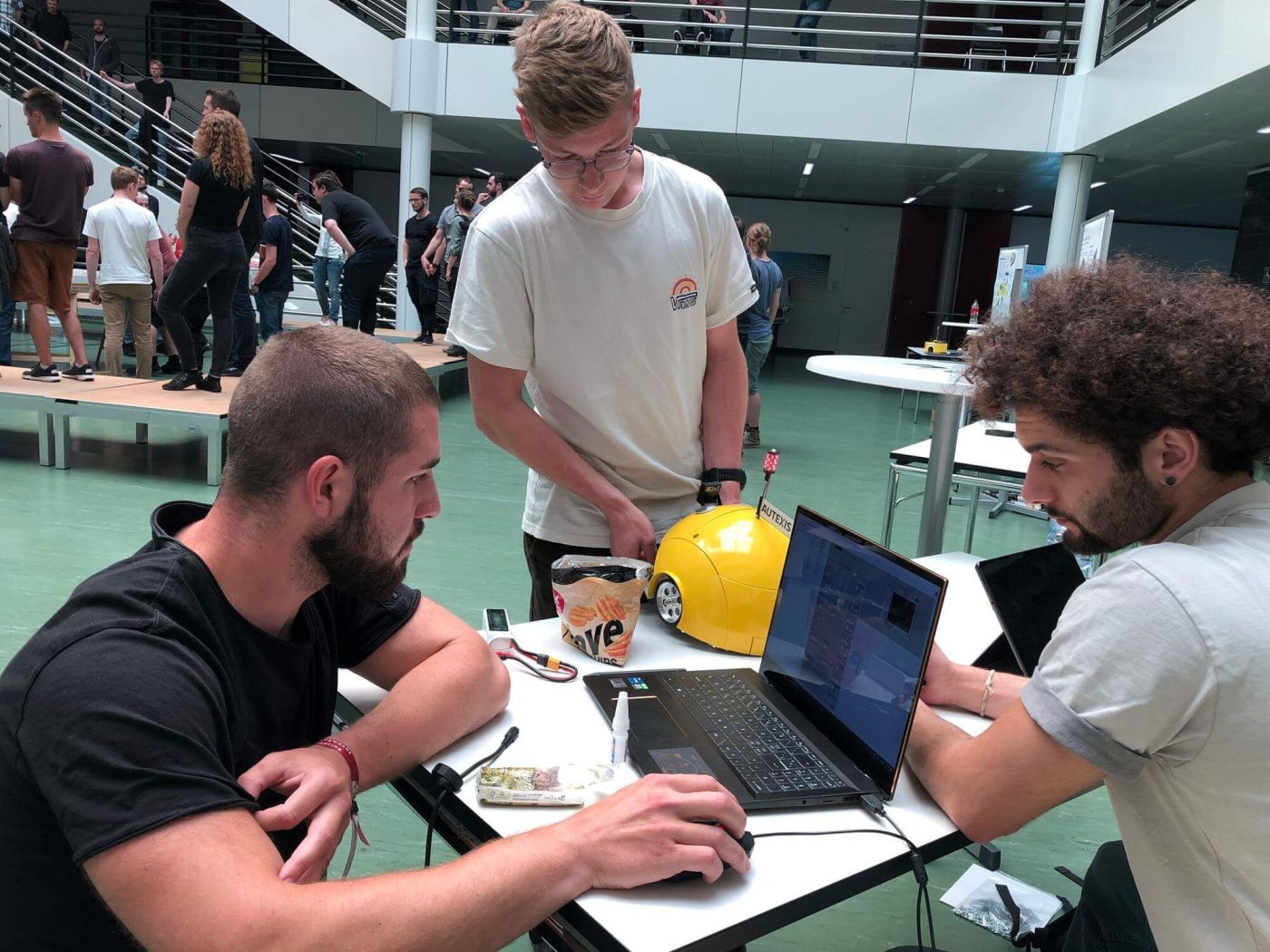

Das Design der gesamt-mechatronischen Lösung stellt die grösste Herausforderung dar. Sehr schwierig ist ebenfalls die Handhabung der Sensorik, die unter anderem erkennen muss, wie weit sich der Pacman von der Spielfeldbande befindet. Eine weitere Schwierigkeit ist die Aufnahme der Spielsteine. Interessanterweise gibt es bei diesem Wettbewerb keine identischen Lösungen, da jedes Team eine andere Lösung gefunden hat. Diese Lösungen reichen von einem Staubsauger über ein Magnetband bis hin zu mechanischen Bürsten, welche die Spielsteine aufnehmen.

Sehr anspruchsvoll ist ebenfalls die Programmierung des Systems. Während sich die ersten drei Aufgaben noch relativ einfach programmieren lassen, muss das System in der letzten Spielrunde situativ reagieren können, um nicht mit dem anderen Roboter zusammen zu stossen. Bei dieser Aufgabe lernen die Studierenden auch Methoden, mit denen sie ihren Pacman sicher durch das Labyrinth navigieren können.

Die Roboter bewegen sich teilweise sehr dynamisch im Labyrinth. Inwieweit waren die «Beschleunigung» und «Verzögerung» bei der Programmierung ein Thema?

Die verbauten Antriebe sind DC-Motoren mit Getrieben sowie Schrittmotoren. Letztere benötigen eine Anfahrt- und eine Abbremsrampe, damit kein Schritt verloren geht. Das ist wichtig, damit sich die Roboter anhand der Anzahl Impulse orientieren können, die ein Motor gegeben hat.

Die von Ihnen angesprochene Dynamik hat damit zu tun, dass einige der Teams die Regelungstechnik besser im Griff haben und daher genauer und schneller mittig fahren können. Das ist ein wenig mit einem Fahranfänger vergleichbar, der sich noch nicht getraut, schnell zu fahren, da er mit der Steuerung des Autos nicht so vertraut ist.

Gab es Vorgaben hinsichtlich des Lösungswegs oder konnten die Studierenden bei der Lösungsumsetzung frei agieren beziehungsweise entwickeln?

Es gibt einen methodischen Lösungsweg, der durch den Projektunterricht vorgegeben ist. Dieser beginnt mit einer Recherche, die heutzutage wichtig ist, um die richtigen Informationen zu finden. Vieles ist nämlich schon gemacht beziehungsweise entwickelt, weshalb sich mit dieser Methodik viel Arbeitszeit einsparen lässt.

Der Recherche schliesst sich eine vertiefende Anforderungsanalyse an. Die Studierenden müssen also überprüfen, was die Spielregeln vorgeben und wo sie bei der Entwicklung frei sind. Daraus leiten sie schliesslich ihre Lösung ab, indem sie beispielsweise die verschiedenen Varianten von Sensoren und Antrieben gegenüberstellen. Das machen sie zum grössten Teil im ersten Semester, wo sie neben dem Planen unter anderem regelungstechnische Dinge lernen.

Im zweiten Semester ist dann die Stunde der Wahrheit, in der die Studierenden erleben, was funktioniert und was weniger gut funktioniert. Aus meiner Sicht ist das auch das Besondere am Studiengang Systemtechnik, dass man in diesem etwas Bauen kann und nicht nur einen Schein in der Hand hat. Das ist eine ehrliche Bewertung und da gibt es auch keine grossen Diskussionen.

Die Roboter bewegen sich teilweise sehr dynamisch im Labyrinth. Inwieweit waren die «Beschleunigung» und «Verzögerung» bei der Programmierung ein Thema?

Die verbauten Antriebe sind DC-Motoren mit Getrieben sowie Schrittmotoren. Letztere benötigen eine Anfahrt- und eine Abbremsrampe, damit kein Schritt verloren geht. Das ist wichtig, damit sich die Roboter anhand der Anzahl Impulse orientieren können, die ein Motor gegeben hat.

Die von Ihnen angesprochene Dynamik hat damit zu tun, dass einige der Teams die Regelungstechnik besser im Griff haben und daher genauer und schneller mittig fahren können. Das ist ein wenig mit einem Fahranfänger vergleichbar, der sich noch nicht getraut, schnell zu fahren, da er mit der Steuerung des Autos nicht so vertraut ist.

Gab es Vorgaben hinsichtlich des Lösungswegs oder konnten die Studierenden bei der Lösungsumsetzung frei agieren beziehungsweise entwickeln?

Es gibt einen methodischen Lösungsweg, der durch den Projektunterricht vorgegeben ist. Dieser beginnt mit einer Recherche, die heutzutage wichtig ist, um die richtigen Informationen zu finden. Vieles ist nämlich schon gemacht beziehungsweise entwickelt, weshalb sich mit dieser Methodik viel Arbeitszeit einsparen lässt.

Der Recherche schliesst sich eine vertiefende Anforderungsanalyse an. Die Studierenden müssen also überprüfen, was die Spielregeln vorgeben und wo sie bei der Entwicklung frei sind. Daraus leiten sie schliesslich ihre Lösung ab, indem sie beispielsweise die verschiedenen Varianten von Sensoren und Antrieben gegenüberstellen. Das machen sie zum grössten Teil im ersten Semester, wo sie neben dem Planen unter anderem regelungstechnische Dinge lernen.

Im zweiten Semester ist dann die Stunde der Wahrheit, in der die Studierenden erleben, was funktioniert und was weniger gut funktioniert. Aus meiner Sicht ist das auch das Besondere am Studiengang Systemtechnik, dass man in diesem etwas Bauen kann und nicht nur einen Schein in der Hand hat. Das ist eine ehrliche Bewertung und da gibt es auch keine grossen Diskussionen.

Ich höre heraus, dass Sie hier mechatronische Fähigkeiten par excellence vermitteln.

Das ist unser Ziel! Wir wollen Ingenieure ausbilden, die später beispielsweise in der Industrie Anlagen automatisieren oder Geräte und Maschinen für die Produktionswelt entwickeln können.

Ich habe Sie während des Wettbewerbs beobachtet und habe den Eindruck, dass Sie einen hervorragenden Draht zu Ihren Studierenden haben. Stimmt dieser Eindruck?

Das ist ein wichtiger Punkt, dass man eine gute Zusammenarbeit mit den Studenten hat und ihnen hilft, wenn sie ein Problem haben. Wir haben immer offene Türen, aber auch Online über Teams kann jemand schnell kommen, wenn er eine Frage hat. Wir sehen uns nicht als böse Lehrer, die mit dem Stock etwas einfordern, sondern als Coachs, welche die Studierenden motivieren sollen.

Lassen Sie uns nochmals kurz über den mechatronischen Ansatz sprechen, der hier vermittelt wird. Hilft dieser dabei, dass in Unternehmen weithin verbreitete Silo-Denken aufzubrechen?

Das auf jeden Fall, wobei man das realistisch sehen muss. Heutzutage ist bereits so vieles optimiert und perfektioniert, dass es gar nicht einfach ist, als junger Ingenieur einen nützlichen, innovativen Beitrag zu leisten. Was unsere Studenten aber gewiss lernen, ist das Zusammenspiel von Mechanik, Software und Elektrik zu verstehen und sie wissen, dass es alle Disziplinen benötigt, damit es am Ende ein gutes Resultat gibt.

In den Projektteams ist es aber schon so, dass sich die einen Studenten eher um die Mechanik kümmern, andere eher um das Elektrische und die anderen mehr um die Programmierung. Also schon dort spezialisieren sie sich und nicht jeder macht alles, aber sie erleben im Team, wie man miteinander arbeiten muss.

Weitere Artikel, die Sie interessieren könnten

Mehr Wissen. Immer auf dem Laufenden sein. Folge uns auf Linkedin.

Multimediastorys von «Technik und Wissen»

Impressum

Autor: Markus Back

Redaktionelle Bearbeitung: Technik und Wissen

Eine Publikation von Technik und Wissen

Informationen

Fachhochschule Nordwestschweiz

www.fhnw.ch

Weitere Artikel

Veröffentlicht am: